Bei uns heißt es Sonnabend“, sagte ein zugezogener Kollege aus Oldenburg vor kurzem, wobei er das „s“ so schön stimmhaft artikulierte, wie es ein Unterfranke gar nicht vermag. Es mag kurios erscheinen, aber im Deutschen gibt es zwei Bezeichnungen für ein und denselben Tag: Samstag und Sonnabend. Müsste es in der Main-Post nun „Neu am Sonnabend“ heißen? Was ist richtig?

„Man kann hier nicht von richtig oder falsch sprechen, da beide hochsprachliche, geographische Heteronyme sind. Das heißt, beide Ausdrücke sind standardsprachlich, nur je nach Region wird eben einer von ihnen bevorzugt“, erklärt Dr. Monika Fritz-Scheuplein vom Unterfränkischen Dialektinstitut der Uni Würzburg.

In der Sprachwissenschaft werden unter anderem die Standardsprache und der Dialekt unterschieden. Die zwei Varianten für den sechsten Tag der Woche gehören zur Standardsprache, zeigen aber zwei große regionale Gebiete. Sonnabend kommt im niederdeutschen und ostmitteldeutschen Sprachraum vor. Im westmittel- und oberdeutschen Raum, hierzu zählen auch Österreich und die Schweiz, herrscht der Samstag vor. Ist man also in Oldenburg, kommt man mit Samstag nicht sehr weit, dagegen wird man mit Sonnabend in München schief angesehen.

Das ist vergleichbar mit der Grußformel Grüß Gott, die in Unterfranken gebräuchlich ist. Sagt man Grüß Gott zu einem Dresdner, erntet man äußerst skeptische Blicke.

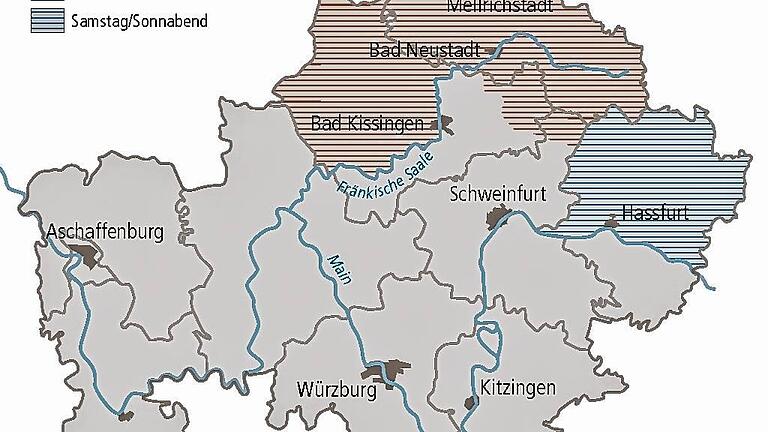

„Die Grenze verläuft grob gesagt durch den Norden Unterfrankens. Sonnabend sagt man weitgehend im Landkreis Rhön-Grabfeld sowie im nordwestlichen Landkreis Bad Kissingen“, so Scheuplein, die für den Sprachatlas von Unterfranken von 1989 bis 1995 die Dialekte Unterfrankens miterhoben hat. Im Norden Unterfrankens zeigte sich hierbei Sonnabend in vielen Orten als einzige Variante für den Tag vor dem Sonntag, einzelne Befragte sagten sogar, sie würden Samstag nicht kennen.

Der Norden Unterfrankens liegt im Übergangsgebiet zwischen dem mitteldeutschen und dem oberdeutschen Sprachraum, es handelt sich um ein Mischgebiet mit dialektalen Merkmalen aus dem Hessischen, Thüringischen und dem Unterostfränkischen.

„Lokal werden die beiden Ausdrücke jedoch je nach Dialekt unterschiedlich ausgesprochen“, ergänzt die Sprachwissenschaftlerin. Hier zeigen schon Orte mit nur wenigen Kilometern Entfernung deutliche Unterschiede. Den Sonnabend spricht man als sonnaawend, sunnoomd oder sonnoowe. Beim Samstag zeigen sich folgende Aussprachen: samsdaach, samsdooch, samsdi, samsdich und samsdouch. Wie man genau in welchem Ort spricht, kann man in der bayerischen Dialektdatenbank BayDat abrufen. Hier sind alle Belege der sechs bayerischen Sprachatlasprojekte in einer Datenbank zusammengeführt und der Öffentlichkeit zugänglich.

Der Ursprung für die zwei Begriffe liegt wohl in der Christianisierung Deutschlands. In England war zwar die Christianisierung im vollen Gang, jedoch sahen die Missionare wohl keine Gefahr, wenn der Wochentag seinen heidnischen Namen behielte: Saturday geht zurück auf lateinisch Saturni dies, Tag des Saturn. Im deutschen Sprachraum gab es vor ein paar Jahrzehnten dessen deutsche Form Sater(s)tag noch im Gebiet um Münster im Nordwesten Deutschlands.

Sonnabend ist eine Folge der strengeren Christianisierung: Hier wollten die Missionare die Menschen auch in ihrem Alltag von heidnischen Gottheiten abbringen. Der Sonnabend bezeichnete anfangs den Vorabend des Sonntags, später nutzte man den Begriff dann für den gesamten Tag. Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass diese Bezeichnung durch den angelsächsischen Missionar Bonifatius in den Norden des deutschen Sprachraums eingezogen ist. Sie geht zurück auf das althochdeutsche sunnunaband, das dem altenglischen sunnanaefen entlehnt ist.

Bis in den Süden reichte die Umbenennung nicht. Hier hielt sich der hebräisch-griechische Begriff Samstag. Der Ursprung von Samstag liegt im Lateinischen sambatum. Den Begriff gab es im Althochdeutschen (sambaztac) und Mittelhochdeutschen (samez-/samztac). Er ist ein Lehnwort, das auf dem vulgärgriechischen sámbaton beruht. Das griechische Wort sábbaton wiederum ist entlehnt aus dem Hebräischen: Šabbat bezeichnet den wöchentlichen Ruhetag von Freitag- bis Samstagabend. Der Begriff wurde durch die gotisch-arianische Mission, möglicherweise auch durch Kaufleute nach Süddeutschland gebracht.

Neuere Erhebungen von 2002 per Internet der Uni Salzburg in Zusammenarbeit mit der Uni Münster ergaben, dass der Samstag immer mehr Raum erobert. So werden in vielen Orten, wo noch vor wenigen Jahrzehnten ausschließlich Sonnabend vorherrschte, mittlerweile beide Begriffe parallel verwendet. Teilweise verdrängt der Samstag den Sonnabend sogar komplett. Dennoch findet man in norddeutschen Zeitungen weiterhin überwiegend den Sonnabend. Die Main-Post erscheint hauptsächlich im unterostfränkischen Sprachraum, weshalb Samstag für die meisten Leser „richtiger“ klingt.

Der Kollege aus Oldenburg musste sich nicht nur an Samstag und Grüß Gott gewöhnen, sondern auch an die hier übliche Zeitangabe Dreiviertel. Hier zeigt sich eine Ost-West-Teilung Deutschlands. Oldenburg liegt in der „Viertel vor-Viertel-nach“-Region, während man in Unterfranken fast ausschließlich Viertel und Dreiviertel sagt und damit vielen Zugezogenen Kopfzerbrechen bereitet. Verstehen können das die Menschen im Gebiet der ehemaligen DDR, im östlichen Teil Hessens und mit ein paar wenigen Ausnahmen in Bayern und Baden-Württemberg.