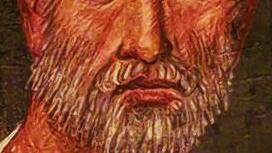

Am erschreckendsten aber wirkte das Gesicht des Pharao, dieses übertrieben lange Gesicht mit den schiefen Brauen, den abstehenden Backenknochen und dem geheimnisvollen Lächeln eines Träumers und Lästerers um die wulstigen Lippen.“ Der Arzt Sinuhe steht in Karnak. 40 kolossale Statuen von Pharao Echnaton überragen ihn. Diese Art Kunst, überzeichnet bis zur Karikatur, ist Sinuhe nicht gewohnt. Kein Wunder, dass in seinem Inneren alles „zitterte und bebte“. Der verschreckte ägyptische Arzt ist eine Erfindung des Schriftstellers Mika Waltari. Die Statuen aber sind Wirklichkeit. Denn der Finne hat für seinen Roman „Sinuhe der Ägypter“ (1945) gut recherchiert. So wie Sinuhe könnte ein Zeitgenosse von Echnaton (er herrschte in der Mitte des 14. Jahrhunderts vor Christus etwa 17 Jahre lang) auf die neue Kunst reagiert haben. Wer hinabsteigt in die Tiefe des soeben eröffneten Museums ägyptischer Kunst in München (siehe Kasten rechts) erlebt den harten Umbruch in der Kunst. Das Fragment des Gesichts einer Echnaton-Skulptur, es stammt von einer der 40 Statuen, die Waltari beschreibt, blickt ihn von einer Stele herab an: Die dicke, hängende Unterlippe, die stumpfe Nase wirken so ganz anders als die idealisierten, ebenmäßigen Gesichter, wie sie die Kunst des alten Ägypten über 1500 Jahre lang beherrschten.

In anderen Museen erhaltene Teile der vier Meter hohen Statuen zeigen, dass sie – mit breiten Hüften, Hängebauch und mächtigen Oberschenkeln – alles andere sind als männliche Idealfiguren. Die herkömmliche Kunst zeigte die Gottkönige mit schmalen Hüften und breiten Schultern. Selbst höhere Beamte schreiten da majestätisch und kraftvoll auf muskulösen Beinen, der Bauch ist flach, die Brustmuskulatur trainiert. Man darf davon ausgehen, dass nicht jeder der Dargestellten ein Modellathlet war – nicht einmal, wenn's um einen Pharao ging. Mit ihren ebenmäßigen, geradnasigen Gesichtern scheinen die Figuren zudem in sich zu ruhen. In der spirituellen Dimension sind sie ebenso ideal dargestellt wie körperlich.

Derartige Ruhe strahlt Echnaton nicht aus. Eher Unruhe. Er regt auf. Haben ihn die Künstler so dargestellt, wie er wirklich aussah – und das auf seinen Befehl hin, wie Inschriften beweisen? Ist aus der alten, idealistischen Bildsprache Realismus geworden? Blickt uns über die Jahrtausende hinweg das wahre Gesicht des Pharao an?

Eher nicht. Dietrich Wildung und Sylvia Schoske, Direktorin der ägyptischen Sammlung, charakterisieren das Echnaton-Bild in „Das Münchner Buch der ägyptischen Kunst“(Verlag C. H. Beck) als „fern der anatomischen Realität“. Es gebe zwar „Deutungsversuche“, die von „einer pathologischen Missbildung“ sprechen. Spätere – abgemilderte – Echnaton-Darstellungen zeigten aber, „dass nicht Realismus, sondern extremer Expressionismus jene künstlerische Revolution auslöste“. Wie später bei den Expressionisten des frühen 20. Jahrhunderts sagt das Echnaton-Bild also mehr über die Weltsicht des Künstlers aus als über das Aussehen des Pharaos. Noch heute ist unser Echnaton-Bild verzerrt, unscharf.

Der Gatte der schönen Nofretete ist einer der geheimnisvollsten Könige des alten Ägypten. Er bricht nicht nur mit künstlerischen, sondern auch mit religiösen Traditionen. Den Thron besteigt er als Amenophis IV. Da ist er zwischen 18 und 22 Jahre alt. Echnaton nennt er sich später aus Verehrung für den Sonnengott Aton. Der monotheistische Sonnenkult sollte Ägyptens alte Götter ablösen. Vielleicht ist er einer der Vorläufer des Christentums.

Aton wird nicht, wie die alten Götter, in Menschengestalt dargestellt, sondern als Scheibe mit Händen am Ende der Sonnenstrahlen. Seinem Gott zu Ehren stampft der Pharao in Mittelägypten eine neue Hauptstadt aus dem Boden – Achet-Aton („Lichtstadt des Aton“), heute als Amarna bekannt. Dort blühen Malerei, Bildhauerei und Reliefkunst mit lebendigen Darstellungen von Alltagsszenen: wogende Kornfelder, saftige Wiesen, weidende Rinder. Unter Echnatons Sohn Tutanchamun wird die Stadt verlassen. Die alten Götter – und deren Priester – gewinnen wieder an Macht. Die Amarna-Kunst bleibt eine vergleichsweise kurze Episode.

Echnaton starb unter nicht geklärten Umständen. Möglicherweise wurde er im heute KV 55 genannten Grab im Tal der Könige bestattet. Ob die dort gefundene Mumie wirklich Echnaton war, ist indes nicht sicher. Mika Waltari lässt ihn an einer Schädelbohrung sterben, die der Arzt Sinuhe vornimmt – weil er erkannt hat, dass der Pharao geisteskrank ist. Aber das steht nur im Roman.

Ägypten in München

Das Museum für ägyptische Kunst in München zeigt auf 1800 Quadratmetern 2000 Objekte aus vier Jahrtausenden (der Gesamtbestand liegt bei rund 8000 Stücken). Zu sehen sind Statuen, Reliefs, Sarkophage, Kunst und Kunsthandwerk. Mumien werden – aus ethischen Gründen – nicht ausgestellt. Durch die Integrierung der frühchristlichen Kunst, des antiken Sudan und der römischen Ägyptomanie bietet die Dauerausstellung einen historisch und regional außergewöhnlich breiten Überblick.

Eine monumentale Portalwand weist den Weg zum verborgenen, unter Straßenniveau liegenden Eingang. Der ist über eine breite Freitreppe zu erreichen und erinnert an den Eingang in eine ägyptische Grabkammer. Das Bauwerk, entworfen von dem Kölner Architekten Peter Böhm, besteht aus Sichtbeton, Stahl und Glas. Der Besucher geht auf rampenähnlichen Treppen immer tiefer hinab. Die einzelnen Stufen sind weit und flach und zwingen zu bedächtigem, fast andächtigem Schreiten.

Unten angekommen, erwartet den Besucher ein spannendes Labyrinth aus Ausstellungssälen. Sie sind thematisch geordnet mit Bereichen, die etwa „Religion“, „Pharao“ oder „Jenseitsglaube“ betitelt sind. Jeder Raum hat seine spezifische, themenbezogene Atmosphäre. Der Rundgang vermittelt eine Abfolge wechselnder Raumeindrücke. Eine optisch deutlich markierte Führungslinie am Fußboden bietet Orientierung im Labyrinth. Alle ausgestellten Objekte – teils in Vitrinen, teils frei platziert – wurden laut Pressemitteilung restauriert und mit neuen Sockeln versehen.

Eine Neuerung ist auch die multimediale Ausrichtung. So wird etwa ein acht Meter langer Totenbuchpapyrus über verschiebbare Displays auf weltweit einzigartige Weise übersetzt. Es gibt intuitiv bedienbare Medienstationen mit Touchscreens, aber auch die klassische Beschriftung der Objekte.

Der Neubau des Museums entstand zwischen 2007 und 2011. Im selben Gebäude ist die Hochschule für Film und Fernsehen untergebracht. Alles in allem kostete das Bauwerk 107 Millionen Euro. Das Museum wurde nach der teils aufwendigen Bestückung mit den wertvollen Objekten kürzlich eröffnet (wir berichteten). Die Anfänge der Sammlung, die zunächst in einem Raum in der Glyptothek und dann in der Münchner Residenz ausgestellt wurde, gehen auf König Ludwig I. zurück.

Zu erreichen ist das Museum – gegenüber liegt die Alte Pinakothek – vom Hauptbahnhof aus in einem etwa 15-minütigen Spaziergang. Auf dem Weg liegt das neu gestaltete Lenbachhaus – auch das ist einen Besuch wert.

Öffnungszeiten des Staatlichen Museums für ägyptische Kunst (München, Gabelsberger Straße 35): Dienstag 10–20 Uhr, Mittwoch bis Sonntag 10–18 Uhr.

Das Tor in die Welt des alten Ägypten Text: hele FOTOs: hele, Staatl. Ägypt. Sammlungen