Dieser Tage hat der Schauspieler Nicolas Cage einen Preis für Nachhaltigkeit bekommen. Wollte man jetzt spöttisch sein, würde man anmerken, das ergebe durchaus Sinn, schließlich ist die mehrfache Verwendung einer Filmidee (Suche nach der heiligen Lanze, Suche nach dem Heiligen Gral, Suche nach dem letzten Tempelritter) auch ein Beispiel für Nachhaltigkeit.

Tatsächlich hat Cage den Preis für umfangreiches soziales und humanitäres Engagement erhalten. Wie sich überhaupt viele Hollywoodstars für menschliche Belange von Frieden bis Ökologie einsetzen. Das ist gut und richtig, auch wenn die Wahl Donald Trumps, der seinen Wahlkampf unter anderem mit ausdrücklich antiökologischen Thesen bestritten hatte (von Folter und Atomwaffen ganz zu schweigen), gezeigt hat, dass es nicht unbedingt viel bewirkt, wenn die Reichen und Schönen mit dem Beispiel von Vernunft und Umweltbewusstsein vorangehen.

Dabei ist Nachhaltigkeit durchaus keine Erfindung der Post-Konsumrausch-Ära. In früheren Zeiten mussten die Menschen aller Kulturen schlicht und einfach schonend mit ihren begrenzten Ressourcen umgehen, ob das nun Baumaterialien, Kleider, Brennstoff oder Nahrungsmittel waren. Es gibt einen Cartoon von Gary Larson, in dem ein Indianer seinem Sohn ein Stück Knochen zeigt und sagt, „und das ist der einzige Teil des Bisons, von dem wir noch nicht wissen, was man damit machen kann“.

Auf einem anderen Larson-Cartoon hat ein Mensch gerade einen zappelnden Frosch gefangen, der ruft, „ich habe dürre Beine, ich habe dürre Beine“. Froschschenkel sind wohl eher kein gutes Beispiel für nachhaltiges Essen. In Frankreich gibt es sogar All-you-can-eat-Froschschenkel-Buffets – man möchte sich lieber nicht vorstellen, wie das Verhältnis zwischen Verwertung und Weggeworfenem ausfällt.

Auch auf die vielfach kritisierte Praxis, nur die Brust vom Hähnchen in Europa zu vermarkten und den Rest, inklusive Krallen, nach Afrika zu exportieren, und damit die Preise und die Geflügelproduktion dort zu ruinieren, brauchen die Industrienationen nicht gerade stolz zu sein.

Doch es gibt eben auch die Gegenbeispiele für nachhaltigen Umgang mit Fleisch, und sie finden sich interessanterweise nicht selten da, wo Menschen grundsätzlich gutes Essen zu schätzen wissen. In Frankreich zum Beispiel. Und in Franken.

In Sisteron in Südfrankreich isst man zum Beispiel durchaus nicht nur Keule und Koteletts des Lamms. „Pieds et Paquets“, heißt das Rezept. Pieds sind die Schafsfüße, genauer: die Zehenknochen, und die Paquets sind kleine Pakete aus Schafsmagen-Lappen, gefüllt mit Speck und Kräutern. Das Ganze muss mindestens zehn Stunden mit Weißwein und Blut vor sich hinköcheln.

Die französische Hochküche kennt viele Rezepte, die aus der ländlichen Tradition der Nachhaltigkeit abgeleitet sind. Manche davon erinnern mitunter auch an die asiatische Neigung, so viele Bestandteile eines Tiers zu verzehren, wie irgend möglich. In Alfred Hitchcocks ansonsten eher düsterem Krimi „Frenzy“ gibt es die legendäre Szene, in der der Londoner Kommissar hungrig zum Mittagessen nach Hause kommt, sich auf deftig-nahrhafte Stärkung freut, und seine Frau, eine rührend begeisterte Jüngerin der Haute Cuisine, wuchtet zu seinem Entsetzen dampfende Schweinsfüße aus dem Topf. Dabei hat er noch Glück. Seine Frau könnte ihm auch Haggis anbieten, das schottische Nationalgericht: Schafsmagen gefüllt mit Herz, Leber, Lunge, Nierenfett und Hafermehl.

Über den Pfälzer Saumagen gelangen wir schließlich in heimischere Gefilde und zu der Franken liebstem Tier: dem Schwein.

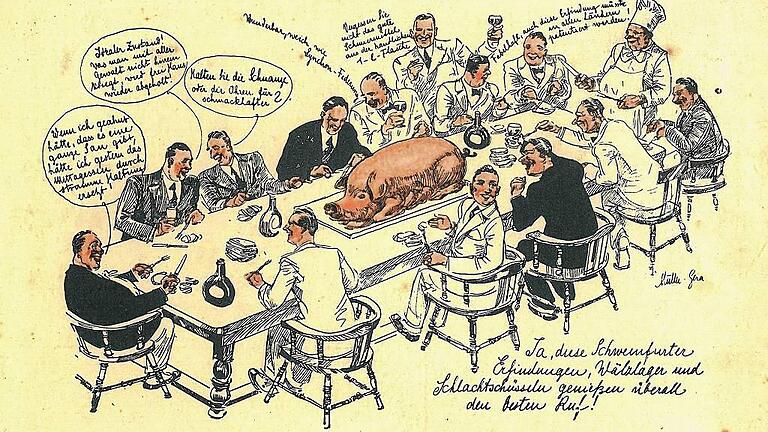

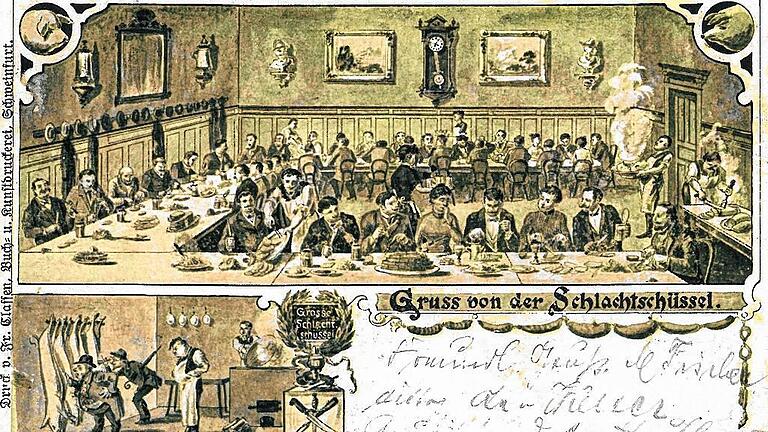

Von jeher ist es in Franken Brauch, so viel vom Schwein zu verwerten wie möglich, ob bei der Hausschlachtung, beim Metzger oder der Schweinfurter Schlachtschüssel: Während der Kunde beim Metzger eher die Klassiker wie Kotelett, Schnitzel, Filet und allerhand Wurst bekommt, kennt die Schlachtschüssel Kategorien wie Stich, Bug, Anken oder Blatt.

Verspeist werden natürlich auch Kopf, Rüssel, Ohren, Zunge und Innereien. Und die Reste davon wiederum wandern in die Wurst oder in die Suppe.

Es ist übrigens gar nicht so einfach, Menschen im Ausland die Schlachtschüssel zu erklären. Dass da Menschen in lustigen Lätzchen an Brettern sitzen, auf die mit Maurerkellen nicht enden wollende Mengen Fleisch geschaufelt werden. Am ehesten würde das vielleicht ein Koreaner verstehen, denn in Korea kennt man ein ganz ähnliches Gericht – alle möglichen Stücke des Schweins, die allerdings kalt und mit würzigen Soßen verzehrt werden.

Wenn man so will, haben die Schweinfurter mit der Schlachtschüssel die Eventgastronomie erfunden. 1840 war das, im Gasthof Zum Stern. Die Idee hatte vermutlich Susanne Magdalene Schwanhäuser, Wirtsgattin und Mutter von zehn Kindern. Die Frage lautete: Wie bekomme ich möglichst viele Leute gleichzeitig satt. Die Wirtin ließ ein paar Böcke und Bretter herbeischaffen, auf die direkt das frisch geschlachtete und gekochte Schwein gekippt wurde.

Daran hat sich bis heute nicht viel verändert, außer dass eine Reihe begleitender Rituale entstanden sind. Wie die Indianer Nordamerikas erweisen auch die Schweinfurter dem Beutetier vor dem Verzehr ihren Respekt: Bevor es losgeht, erheben sich alle von ihren Stühlen und legen ein paar Schweigesekunden ein. Es gibt Schlachtschüssel-Lieder, Schlachtschüssel-Gedichte und Schlachtschüssel-Weisheiten: „Nimm nicht so viel Salz und Pfeffer, dann kannst du mehr essen.“

Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Brauch: Gegen Ende bekommt ein Teilnehmer heimlich den Ringelschwanz der Sau hinten an die Kleidung geheftet. Sobald das gelungen ist, rufen alle: „Er hängt, er hängt, er hängt!“ Nachhaltiger geht es nun wirklich nicht.