Es ist 10 Uhr am 5. September 1972. Im dritten Stock des Verwaltungsgebäudes G1 im Olympischen Dorf in München versammelt sich der Krisenstab. Der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher, Willi Daume vom Internationalen Olympischen Komitee, Bayerns Innenminister Bruno Merk, der Bürgermeister des Olympischen Dorfs, Walther Tröger, und Münchens Polizeipräsident Manfred Schreiber gehören dazu. Hans Held sitzt mit am Tisch im Büro des Bürgermeisters. Held ist Bauingenieur und hatte den Bau des Dorfs in weiten Teilen für die „Bayerische Hausbau“ geleitet. Und jetzt, an diesem Vormittag im September, ist er der Einzige mit einem Plan: dem Bauplan der Wohnungen der israelischen Mannschaft in der Connollystraße 31.

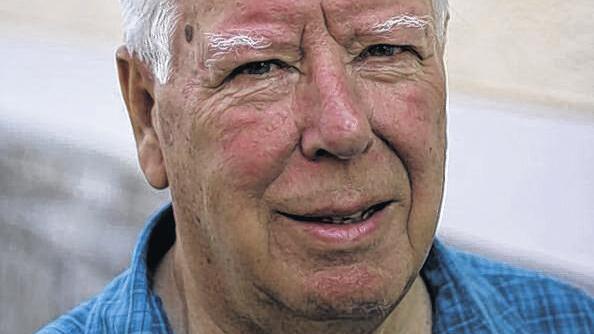

„Es war ja reines Chaos. Keiner hat gewusst, was man machen soll. Niemand hat mit so etwas gerechnet“, erinnert sich Hans Held. Es ist der elfte Tag der Olympischen Spiele. Am Vortag hatte die 16-jährige Ulrike Meyfahrt für Deutschland die Goldmedaille im Hochsprung geholt. Die Spiele waren das fröhliche Fest, das sich jeder erhofft hatte.

Doch dann der Schock. Palästinensische Kämpfer der Terrorgruppe „Schwarzer September“ sind kurz nach vier Uhr morgens verkleidet mit Sportanzügen und bewaffnet mit Maschinenpistolen und Handgranaten über den Zaun des Olympischen Dorfs geklettert und haben im Israelischen Haus elf israelische Sportler als Geiseln genommen. Der Ringer Moshe Weinberg und der Gewichtheber Josef Romano wurden bei einem Handgemenge angeschossen. Weinberg wurde kurz darauf bei einem Fluchtversuch getötet, Romano verblutete.

Als Hans Held die Baupläne vor dem Krisenstab ausbreitet, ist das erste Ultimatum der Terroristen verstrichen. Sie fordern die Freilassung von 234 in Israel gefangen gehaltenen Palästinensern sowie der inhaftierten deutschen Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Außerdem den ungehinderten Abflug mit den übrigen neun Geiseln in eine arabische Hauptstadt. Und sie drohen, die Geiseln zu erschießen, falls die Polizei versuchen sollte, das Gebäude zu stürmen.

Doch genau darüber denkt der Krisenstab nach. „Ich bin am späten Vormittag mit dem Einsatzleiter und ein, zwei anderen Polizisten in das Haus gegenüber der Connollystraße 31“, erinnert sich Hans Held, der den Generalschlüssel für alle Wohnungen hatte. „Aus den mittleren Stockwerken haben wir uns die Lage angeschaut. Auf dem Balkon gegenüber haben sich immer nur zwei Terroristen gezeigt“, sagt Held. Die Polizei weiß also weder, wie viele Geiselnehmer noch wie viele Geiseln in der Wohnung sind. „Es gab dann die Überlegung, vom Dach aus über die Lüftungsschächte Betäubungsgas in die Wohnung zu leiten“, sagt Hans Held. Doch auch diese Idee verwerfen die Verantwortlichen, weil das Risiko zu groß ist, dass das Gas nicht schnell genug wirken könnte.

Gegen Mittag ist im Krisenstab klar, dass Israel den Forderungen der Terroristen unter keinen Umständen nachkommen wird. Der Lage im Dorf hilft das nicht, der Krisenstab ist und bleibt hilflos. Die Polizei trommelt freiwillige Scharfschützen zusammen, niemand ist für so eine Situation ausgebildet.

Um 15.38 Uhr erklärt IOC-Präsident Avery Brundage die Olympischen Spiele für unterbrochen. Etwa anderthalb Stunden später kann Genscher die Geiseln im ersten Stock der Connollystraße 31 besuchen. Der tote Josef Romano liegt auf dem Boden. Die Geiseln sind einverstanden, aus dem Dorf ausgeflogen zu werden. Sie sind selbst ausgebildete Soldaten und wissen, dass ihre Überlebenschancen gering sind, falls die Wohnung gestürmt werden sollte. Angebote Genschers, die Israelis freizulassen und ihn als Geisel zu nehmen, ignorieren die Terroristen.

Mit einem Bus wollen sie zu Hubschraubern hinter dem Verwaltungsgebäude gebracht werden. Da die Straßen im Dorf unterirdisch verlaufen, wird der Bus Geiseln und Attentäter in der Parkgarage unter dem Israelischen Haus aufnehmen. Die Polizei überlegt, ob sie die Terroristen dort überwältigen kann und will den Ort unter den Wohnungen inspizieren. „Ich habe eine Gruppe von Scharfschützen und den Einsatzleiter in die Tiefgarage geführt. Alle hatten schusssichere Westen an, für mich war keine eingeplant“, erzählt Hans Held, der heute noch in München lebt.

Um 22.06 Uhr sieht der damals 40-Jährige aus nächster Nähe, wie die Attentäter mit ihren Gefangenen in den Bus einsteigen. „Es war unmöglich, die Geiselnehmer dort zu erschießen. Die waren alle ähnlich angezogen, man konnte nicht erkennen, wer Geisel und wer Geiselnehmer ist.“ Für Hans Held endet der Tag, als die beiden Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes um 22.22 Uhr in Richtung Fürstenfeldbruck abheben.

Dort steht eine Boeing 727 der Lufthansa bereit. Der Plan: Als Besatzungsmitglieder verkleidete Polizisten sollen die Attentäter überwältigen. Doch den Beamten erscheint das aussichtslos. Sie brechen den Einsatz ab, kurz bevor die Hubschrauber landen.

Am Flugplatzgebäude ist der damals 19-jährige Wolfgang Reul aus Würzburg im Dienst: „Ich war Auszubildender bei der Bereitschaftspolizei und wir sollten mit einer Hundertschaft das Gebäude sichern. Wir haben nicht gesehen, was passiert ist, aber wir haben die Schüsse gehört und die Explosion.“

Als die Terroristen erkennen, dass die Boeing ohne Personal und somit nicht einsatzbereit ist, eröffnet die Polizei das Feuer. Fünf nicht organisierte Scharfschützen stehen acht Terroristen gegenüber, gepanzerte Wagen der Polizei stehen in München im Stau. Kurz nachdem die Verstärkung am Flugplatz ankommt, sprengen die Terroristen einen der Hubschrauber mit einer Handgranate und erschießen alle noch lebenden Geiseln im zweiten Helikopter.

Gegen 1.30 Uhr fällt der letzte Schuss. Am Ende dieses Dramas sind elf israelische Sportler tot. Ein Querschläger hat einen Polizisten getötet. Fünf der acht Terroristen wurden erschossen, drei werden verhaftet, kommen aber bereits am 29. Oktober im Austausch gegen Geiseln einer Flugzeugentführung unter nicht völlig geklärten Umständen frei. In den nächsten 20 Jahren werden Kommandos des israelischen Geheimdienstes zwei der überlebenden Attentäter von München töten. Mindestens zwölf weitere Palästinenser, die sie verdächtigen, den Olympia-Anschlag geplant zu haben, ermorden sie ebenfalls. Der dritte Attentäter, der die Nacht in Fürstenfeldbruck überlebt hat, versteckt sich bis heute in Afrika.

Am 6. September 1972 erfahren München und die Welt, dass die Geiselnahme im Fiasko endete. In den Zustand der Schockstarre hinein verkündet Avery Brundage: „The games must go on.“ Die Spiele gehen weiter, doch Olympia ist nicht mehr das unbeschwerte Sportfest.

Wenn Hans Held heute sagt, niemand habe mit so etwas gerechnet, dann stimmt das wohl für den Kreis der am 5. September handelnden Personen. Andere wussten um die Bedrohung durch palästinensische Terroristen. Das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ hat 40 Jahre nach dem Drama Zehntausende Akten des Verfassungsschutzes ausgewertet, die beweisen, dass es im Vorfeld ganz konkrete Hinweise auf mögliche Attentate in München gab. Es war absehbar, dass der Terrorismus die Bühne Olympia nutzen würde, um die Weltöffentlichkeit zu erreichen. Und man hätte wissen müssen, dass die lasche Strategie der Polizei 1972 nicht zeitgemäß war.

Georg Sieber war Mitarbeiter des Münchner Polizeipräsidenten Schreiber. Sieber schulte den Olympiaordnungsdienst – 4000 Polizeibeamte, unbewaffnet, dafür mit modischen Straßenanzügen bekleidet. Und Sieber hatte lange vor Beginn der Spiele 26 mögliche Konfliktsituationen entwickelt. Ganz konkrete Lagen, von denen eine in vielen Details mit dem Angriff durch die Gruppe „Schwarzer September“ übereinstimmte. Im Februar 1972 wollte Sieber diese Szenarien dem Polizeipräsidenten bei einer Sitzung vorstellen. Laut „Spiegel“ unterbrach der seinen Mitarbeiter nach zwei Minuten mit den Worten: „Herr Kamerad, das steht hier nicht auf der Agenda. Das brauchen wir nicht.“ Mit Informationen von olympia72.de