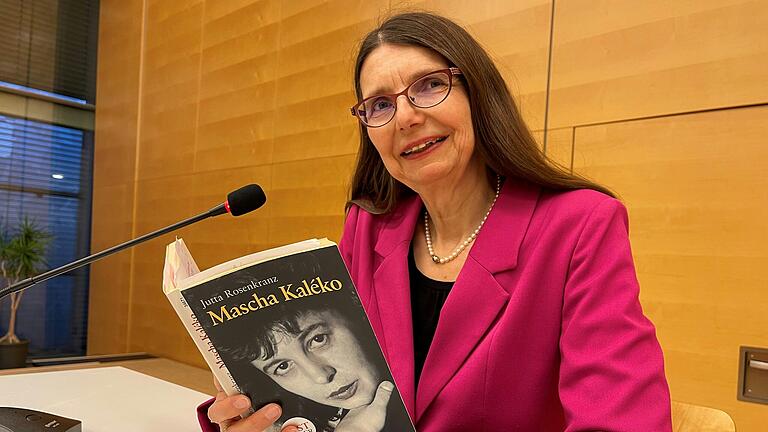

Was für eine Poetin. Sie konnte Härte und Wucht genauso in ihre Zeilen packen wie Zartheit, Melancholie und feinsinnigen Witz. Mascha Kaléko (1907–1975) zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre zeitlose Poesie fasziniert immer wieder neu. Kein Wunder also, dass die Karten begehrt waren. Die Autorin Jutta Rosenkranz hat auf Einladung des Zonta Clubs Würzburg im David-Schuster-Saal (Shalom Europa) aus ihrer Biografie über Mascha Kaléko (1907-1975) vorgelesen.

Wobei „vorgelesen“ das Wesen des Abends nicht annähernd trifft. Jutta Rosenkranz kam mit ihrem klaren, unprätentiösen Vortrag ganz nah an ihr Publikum heran. Sie erzählte von Krieg, Exil und Leid und ergänzte ihre Reise in die Vergangenheit mit wohldosierten Original-Tonaufnahmen der Dichterin. Die Frau weiß sehr genau, über wen sie spricht. Jutta Rosenkranz publizierte 2007 die erste Biografie über Mascha Kaléko. Fünf Jahre später gab sie eine Gesamtausgabe heraus. Die Berlinerin hat vier Jahre lang daran gearbeitet. Sie hat jedes Gedicht und jeden Brief kommentiert.

Mascha Kaléko, Jahrgang 1907 und in Galizien, heute Polen, geboren, kam mit elf Jahren nach Berlin und traf schon als junge Frau mit ihren Gedichten den Nerv der Zeit. Sie erschienen in Zeitungen und Zeitschriften und fanden großen Anklang beim Publikum. 1933 erschien der erste Gedichtband „Das lyrische Stenogrammheft“ – ein Bestseller. Ein Jahr später legte sie mit ein „Kleines Lesebuch für Große“ genauso erfolgreich nach, ebenfalls herausgekommen bei Rowohlt. Die Nationalsozialisten schlossen sie 1935 aus der Reichsschrifttumskammer aus, verboten ihr also, zu schreiben und vertrieben die Jüdin aus Berlin. 1938 fand sie mit ihrem zweiten Ehemann, dem Komponisten Chemjo Vinaver, und ihrem kleinen Sohn Zuflucht in New York. Ihre Emigrations-Gedichte publizierte sie 1945 in dem Band „Verse für Zeitgenossen“ im amerikanischen Exil. Ihr Leben war voller Brüche, geprägt von Erfahrungen des Exils, der Entfremdung von der alten Heimat, dem Verlust und der Suche nach Zugehörigkeit.

Ein tragisches Lebensende

1956 besuchte sie erstmals seit der Emigration wieder Berlin. Sie streifte durch die eine fremd gewordene Stadt. „Wie ich es finde? Ach, ich such es noch.“ Berlin bleibt für sie „ein wunder und ein guter Punkt in meinem Leben“. Ein wunder Punkt war auch ihre Nominierung für den Fontane-Preis, erzählt Jutta Rosenkranz. Sie zog ihre Bewerbung zurück, als sie erfuhr, dass Hans Egon Holthusen, der mit in der Jury saß, in der Waffen-SS war. Danach, so fasste Jutta Rosenkranz zusammen, gab es keine Nominierungen mehr für sie.

1959 zog die Dichterin mit ihrem Mann nach Israel. Ihr Sohn Steven blieb in den USA und inszenierte später unter anderem am Broadway. 1968 starb das „einzig Kind“ im Alter von 31 Jahren nach einer schweren Krankheit. Eine Katastrophe. Von diesem Schlag erholten sich seine Eltern nicht mehr. Ende 1973 stirbt Chemjo Vinaver. Auf der Rückreise nach Jerusalem stirbt Mascha Kaleko am 21. Januar 1975 in einem Züricher Krankenhaus.

Mascha Kaleko hat komplex gedacht und einfach geschrieben – nicht umgekehrt. Auch das macht ihre Werke zeitlos und universell. „Mein schönstes Gedicht …? / Ich schrieb es nicht. / Aus tiefsten Tiefen stieg es. / Ich schwieg es.“