Es wurde hier geboren und hat noch heute in Würzburg seine Zentrale für den globalen Einsatz. Aus einem kleinen Freundeskreis um den Journalisten Franz Graf Magnis und den Lepra-Arzt Dr. Antoine Féron im Jahr 1957 ist das größte Lepra-Hilfswerk Deutschlands und eines der größten weltweit geworden. Weil man längst weitere vernachlässigte Krankheiten behandelt, hat sich das Deutsche Aussätzigenhilfswerk (DAHW) im Jahr 2003 in Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe umbenannt. Geblieben sind die vier Buchstaben, genauso wie das Herz im Logo und die Grundüberzeugungen. Verändert haben sich dagegen die Herausforderungen: weniger Spender, mehr Nothilfe und ein Maximum an Transparenz. Am 20. Oktober ehrt der Freistaat die DAHW zu ihrem 60-jährigen Bestehen mit einem Staatsempfang. Wir sprachen im Vorfeld mit Burkard Kömm (52), seit 2009 Geschäftsführer des Hilfswerks.

Burkard Kömm: Bis heute haben wir keine Möglichkeit, Menschen mit Lepra rechtzeitig zu diagnostizieren. Wir müssen warten, bis die Krankheit ausbricht, um eine Behandlung beginnen zu können. Es erkranken jedes Jahr noch 250 000 Menschen neu an der Lepra. Deshalb bleibt es eine Riesenaufgabe, Lepra unter Kontrolle zu bekommen. Wir sind momentan dabei, einen neuen Impfstoff zu testen, er wird nächstes Jahr vor Ort eingesetzt.

Kömm: In unserer neuen Zehn-Jahres-Strategie hat sich die DAHW klar dazu bekannt, dass wir nicht nur ein Lepra- und Tuberkulosehilfswerk sind und Menschen mit Behinderung helfen, sondern dass wir uns auch um vernachlässigte Tropenkrankheiten kümmern. Wir sprechen von Krankheiten wie Buruli Ulcer, Schistosomiasis oder der Schlafkrankheit. Die haben wir zwar immer schon mitbehandelt, wir haben aber die Aufgabenbereiche unserer Mitarbeiter noch mehr darauf ausgerichtet.

Kömm: Wir stellen fest, dass seit zehn Jahren das Spendenaufkommen deutlich zurückgegangen ist – im Vergleich zur Wirtschaftskraft. Es liegt auf dem gleichen Niveau wie vor zehn Jahren, es spenden heute aber nicht mehr 48 Prozent aller Deutschen einmal pro Jahr für ein Hilfswerk, sondern nur noch 33 Prozent. Anders ist es bei Katastrophenspenden. Hier ist weiterhin eine sehr hohe Hilfsbereitschaft vorhanden. Aber die Unterstützung für langfristige, nachhaltige Entwicklungsarbeit hat abgenommen.

Kömm: Unsere Spenderanzahl hat sich in den letzten zehn bis 15 Jahren knapp halbiert – zum Glück aber nicht das Spendenaufkommen. Unsere Spender geben heute durchaus mehr, so konnten wir einen großen Teil kompensieren. Wir sind aber seit 2016 auch Mitglied im „Bündnis Entwicklung Hilft“ (BEH) als Zusammenschluss von neun Hilfsorganisationen. In Katastrophenfällen leisten wir Nothilfe dort, wo eine Organisation bereits Strukturen im Land hat. Über dieses Bündnis erhalten wir dann auch Spenden in Katastrophenfällen.

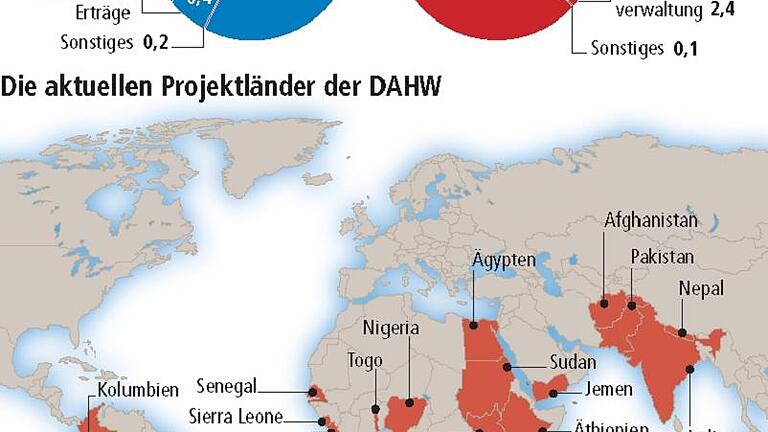

Kömm: Das ist nur eines der Beispiele. Wir haben gemerkt: Viele unserer Einsatzländer sind so schlecht entwickelt, dass die staatlichen Stellen im Falle einer Katastrophe nur schwer reagieren können – zum Beispiel die Hungerkatastrophe im Südsudan und in Ostafrika oder auch in Liberia, in Nigeria oder im Jemen. Diese Länder sind durch Bürgerkriege oder Armut sehr schlecht aufgestellt. In Notsituationen können wir unsere vorhandenen Systeme relativ leicht aufbauen.

Kömm: Insgesamt ja. Das liegt auch an dem „Weltwärts“-Programm für junge Leute vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dadurch wurden – zum Glück – mehr persönliche Kontakte hergestellt. Und wer ins Ausland geht, sieht mit eigenen Augen, was vor Ort gebraucht wird. Über die Sozialen Medien ist es heute leichter geworden, für solche Projekte dann Spenden einzuwerben. Dieser persönliche Kontakt hilft dabei. Die Leute vertrauen ihr Geld lieber Bekannten als relativ förmlichen Organisationen an. Dadurch ist einiges an Konkurrenz entstanden.

Kömm: Er ist deutlich über 65 Jahre alt, kommt eher aus einem religiösen Bereich der Gesellschaft. Es sind meistens Menschen, die schon einmal in der Bibel gelesen haben, oder Menschen, die selbst mal von Tuberkulose betroffen waren. Die jüngeren Leute, die sich für die DAHW engagieren, kommen meist aus einem sehr reflektierten und anspruchsvollen Umfeld und hatten meist bereits in der Schule Berührung mit Themen wie Gerechtigkeit, Solidarität und Entwicklungszusammenarbeit.

Kömm: Der reine Verwaltungsanteil liegt konstant bei fünf Prozent. Der größere Posten ist die Öffentlichkeitsarbeit – sie ist mit fast 20 Mitarbeitern die größte Abteilung in der DAHW. Sie sind für Information und Aufklärung verantwortlich. Dieser Anteil beträgt 16 bis 17 Prozent. Er ist bei anderen Hilfswerken durchaus geringer, weil sie – etwa im kirchlichen Bereich – auf vorhandene Strukturen zurückgreifen können. Wir schicken hauptamtliche Mitarbeiter in Schulen oder zu Vereinen und produzieren viel Informationsmaterial. Das geht nicht umsonst und wir brauchen mit Blick auf teils komplizierte Krankheiten auch Fachleute, die sie erklären können.

Kömm: Eindeutig Ja! Wir wollen uns mit unserer neuen Zehn-Jahres-Strategie verjüngen und neue Leute für die aktive Mitarbeit gewinnen.

Kömm: Eine direkte Zuwendung gibt es nicht. Wir können Anträge stellen, damit einzelne Projekte gefördert werden. Wir machen das verstärkt, bedingt durch die Abnahme der Spender. Eine weitere Anlaufstelle zur Unterstützung sind Stiftungen.

Kömm: Ja, das ist ein Thema, und wir versuchen es genau in diesen beiden Ländern. Wir stellen aber fest, dass in solchen Schwellenländern der Solidaritätsgedanke noch nicht so weit entwickelt ist wie bei uns. Dabei ist gerade dort die Kluft zwischen arm und reich besonders groß und der Staat zeigt wenig Bereitschaft, in gleicher Weise für alle zu sorgen. Aber ein reicher Brasilianer im Süden des Landes spendet nicht automatisch für Leprapatienten im 4000 Kilometer entfernten Amazonas-Gebiet – noch eher vor Ort in der eigenen Gemeinde.

Bei uns musste der Solidaritätsgedanke auch über Jahrzehnte wachsen.

Kömm: Wir beobachten die Entwicklung in der Kommunikation ganz speziell, denn die DAHW ist eine informationsverarbeitende Organisation. Hier in Würzburg wird ja niemand behandelt. Wir bekommen Informationen aus den Projekten, sie werden übersetzt, aufbereitet und dann den Spendern zur Verfügung gestellt. Erst war der Brief, dann das Fax, dann die E-Mail. Heute bewegen wir uns in anderen Sphären. Internet und Soziale Medien bieten der DAHW ganz neue Möglichkeiten der Informationsvermittlung. Das heißt für uns aber auch: Spender erwarten, dass sie schneller und direkt informiert werden. Heute erwartet jeder eine individualisierte Antwort – und das ist auch möglich.

Kömm: Ja, klar. Ich habe vorhin einen Antrag über WhatsApp bekommen: In Äthiopien wollen unsere Mitarbeiter in einem Flüchtlingscamp eine Tuberkulose-Reihenuntersuchung machen. Binnen weniger Minuten klären wir, mit welchem Betrag wir die Maßnahme finanzieren können. Außerdem informiere ich wöchentlich unsere Regionalleiter via WhatsApp, was in der Zentrale Wichtiges passiert. Das war früher nicht möglich.

Kömm: Es ist weiter erfolgreich. Die Buruli-Zahlen sind deutlich zurückgegangen. Trotzdem treten noch vereinzelt neue Fälle auf und man darf im Kampf gegen die Krankheit nicht nachlässig werden. Aber das Problem ist unter Kontrolle. Durch den Nachweis von Buruli Ulcer in Togo konnte man mittlerweile auch Infektionen in Nigeria nachweisen. Dort läuft gerade ein großes Buruli-Ulcer-Kontrollprogramm. Und das Referenzlabor für alle Untersuchungen sitzt in Togo – dank der Expertise der DAHW-Mitarbeiter vor Ort.

Das heißt, man hat hier ein Qualitätslabor für die ganze Region geschaffen und muss Untersuchungen nicht mehr in Deutschland machen.

Kömm: Wir arbeiten mit anderen Organisationen seit Jahrzehnten eng zusammen. Wir sind Mitglied und Mitbegründer des Bündnis der internationalen Lepra-Hilfsorganisationen ILEP. Seit 50 Jahren stimmen wir uns ab, damit niemals zwei oder mehrere Lepra-Organisationen in einem Land gleichzeitig und parallel tätig werden. In Zentralafrika arbeiten wir zum Beispiel gerade intensiv mit der Christoffel-Blindenmission zusammen.

Kömm: Die DAHW hat in den letzten Jahren eine große Veränderung erlebt. Sie war möglich, weil ein neuer Vorstand die Intention von VENRO akzeptiert und umgesetzt hat. Der ehrenamtliche Vorstand hat viel Verantwortung an die Geschäftsführung abgegeben. Es wurden Strukturen geändert. So gibt es jetzt einen Aufsichtsrat als zusätzliches Kontrollorgan. Geschäftsführung und Vorstand entscheiden also nicht mehr alles allein. Diese Professionalisierung hat auch zu höherer Jobzufriedenheit bei den Mitarbeitern geführt.

Kömm: In einem Hilfswerk arbeiten Menschen mit einer hohen moralischen Motivation. Dass es mal zu Frustrationen und Auseinandersetzungen kommt, ist völlig normal. Aber ja, es ist ruhig geworden – intern streiten wir natürlich leidenschaftlich über gewisse Inhalte. Ich denke, diese kritische Auseinandersetzung braucht ein Hilfswerk auch.

Kömm: Im Prinzip ja. Aber es sollte kein Argument sein, um Spenden zu akquirieren – im Sinne von: Bitte spenden, damit kein Flüchtling mehr kommt. Das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen eine Perspektive in dem Land sehen, in dem sie geboren sind. Dass sie sich in die Gesellschaft integrieren können und nicht stigmatisiert werden. Aber bei der Bekämpfung von Fluchtursachen geht es um mehr als nur die Gesundheit.

Kömm: Sehr weit. Je mehr durch unseren Wohlstand die Ungleichheit und Armut in anderen Regionen der Welt zunimmt, desto stärker wird für uns die Unsicherheit, diesen Reichtum ungetrübt genießen zu können. Die Menschen aus den benachteiligten Regionen werden – weil sie keine Perspektive in den eigenen Ländern haben – versuchen, zu uns zu kommen, um wenigstens eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben zu bekommen. Hier muss man globaler denken. Der Unterschied zwischen Arm und Reich in der Welt ist momentan völlig inakzeptabel.