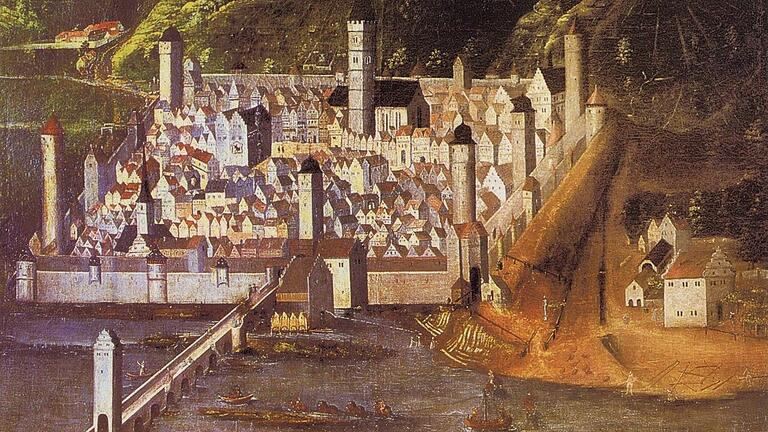

Der Grundriss der Ochsenfurter Altstadt, ein Viereck, deutet auf eine geplante Gründung auf dem Reißbrett hin. Stadthistoriker Johann Kestler vermutet, dass mit einer Ummauerung bereits im 12. Jahrhundert begonnen wurde. Im folgenden Jahrhundert werden 1260 in den Urkunden bereits „cives“, also Bürger genannt, 1291 wird der Ort in Abgrenzung von einer dörflichen Siedlung als „oppidum“, demnach Stadt bezeichnet. Eine Stadt ist in der Regel durch eine Stadtmauer geschützt, das Recht zum Mauerbau wird vom Stadtherrn verliehen. Spätestens mit der Stadtrechtsverleihung war jeder Ort wie eine Großburg gesichert.

Verstärkte Befestigungen, vor allem Zwinger, Vorwerke und Türme, ließen der Würzburger Domkapitel und der Ochsenfurter Stadtrat Ende des 14. und vor allem im 15. Jahrhundert ausführen. In einer Ungeldrechnung, einer Umsatzsteuerliste des Domkapitels von 1390, sind bereits Ausgaben für den Transport von Steinen - 4 Pfund Silberpfennige wurden für 20 Karren mit Steinen veranschlagt - und das Wölben der Zwinger vermerkt. In zwei Phasen wurde die Stadtbefestigung ausgebaut und modernisiert. Einmal nach der Erfindung des Schießpulvers im 14. Jahrhundert - die explosive Mischung aus Salpeter, Kohle und Schwefel ermöglichte das Verschießen von Geschossen aus Hakenbüchsen und Kanonen - und das zweite Mal vor dem drohenden Angriff schwedischer Truppen im 30-jährigen Krieg. 1631 bis zur Niederlage in der Schlacht von Nördlingen 1634 logierte in der Stadt die Soldateska unter König Gustav Adolf beziehungsweise dem Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar.

Eine Pforte für die Fischer

Ursprünglich hatte die Stadt vier Tore und ein Pforte, nämlich das am stärksten befestigte Obere Tor, das Klingentor, das Untere oder Niedere Tor und das Brückentor. Weiter gab es eine sogenannte Fischpforte, ein kleiner Ausgang, der den Fischern, die morgens zu ihren Kähnen gingen, den Umweg über das Brückentor ersparen sollte. Bereits 1397 wurde die Pforte aus Sicherheitsgründen wieder zugemauert.

Türme errichtete man bevorzugt über den Toren an den Stadteingängen. Um die Stadt führte ein Graben, der mittels hochziehbaren Stege oder auswechselbarer Bohlen überquert werden konnte. Der Aushub und die Aufmauerung des Grabens kann für den Zeitraum 1390 bis 1397 angesetzt werden. Zwei Tore hatten ein Fallgatter, am Klingentor und am Oberen Tor errichtete man außen einen Schlagbaum mit Wachhäuschen, die jeweils mit Palisaden geschützt wurden. Nach dem Bau der steinernen Brücke im 16. Jahrhundert - Ochsenfurt hatte im Mittelalter nur einen hölzernen Mainübergang - wurde auch das Brückentor stärker befestigt.

Der Erhalt der Mauern ein teures Anliegen

Der Erhalt der Mauern, der Zwinger und der Gräben war für die Stadt bis ins 19. Jahrhundert ein vordringliches und kostspieliges Anliegen. Niedrige Bauten wurden erhöht und schadhafte Stellen ausgebessert, eingestürzte Teile wieder hochgemauert. 1758 brachen Teile des Pulverturmes ab, 1784 wurde das Maintor durch Hochwasser demoliert.

Der Obere Turm wurde 1397 erbaut, um 1567 um ein Stockwerk erhöht und mit einem Wächter besetzt. Als im Juni 1751 der Blitz einschlug, musste die Turmspitze repariert werden, in die man eine Bleikapsel mit einer pergamentenen Denkschrift einsetzte. Eine der ältesten Türme ist der Klingentorturm, er stand bereits 1397. Er wurde auch als Schnellerturm bezeichnet, da eine Bohlenbrücke für Fußgänger herunterschnellte. Im Frühjahr 1525 mauerte man angesichts der Bauernaufstände das Tor zu. Die innen weit oben angebrachte, heute noch lesbare Jahreszahl 1598 wurde anlässlich seiner Erhöhung um ein weiteres Stockwerk eingemeißelt. In der Neuzeit waren im Turm Gefängniszellen untergebracht. Einzelne Türme wurden im 19. Jahrhundert niedergelegt. Am 7. Februar 1855 genehmigte König Maximilian II. Joseph in München den Abriss des Brückenturmes bis auf die Höhe der Stadtmauer.

Die Stadtfläche selbst war von Beginn an in vier Viertel unterteilt, die 1760 insgesamt circa 300 Wohnhäuser umfasste. Insgesamt zählte der Ort unter 2000 Einwohnern. Jedes Viertel wurde von bis zu drei Viertelmeistern verwaltet. Diese Einteilung erlaubte einen besseren Überblick über die Einwohnerzahl und begünstigte den Einzug von Steuern, die Stellung von Militär, die Einteilung von Wachdiensten oder das Säubern der Stadtgräben. Die von der Stadt besoldeten insgesamt 12 Beamten waren von Wach- und Frohndiensten - meist eine festgelegte Anzahl von Fuhrdiensten - befreit. Die türmereiche Altstadt war über Jahrhunderte aufwändig gesichert und vermittelte im Mittelalter und der Neuzeit das Bild eines wohlgeordneten städtischen Gemeinwesens.