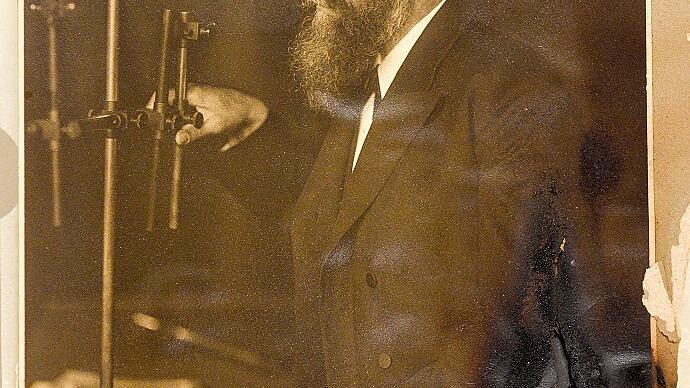

Er gilt als der bekannteste und wegen seiner Strahlen-Entdeckung bedeutendste Wissenschaftler der Universität Würzburg: Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Was vielen nicht bewusst ist: Er war 1901 der erste Wissenschaftler überhaupt, der mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Die aufwändig gestaltete Urkunde soll nun ins Weltdokumentenerbe der Unesco aufgenommen werden. So hofft es zumindest das Würzburger Universitätsarchiv, dessen Antrag derzeit von der Nationalen Unesco-Kommission geprüft wird.

Aufbewahrung im klimatisierten Bankschließfach

Jahrzehntelang lagerte die zweiseitige, von Hand künstlerisch gestaltete Nobelpreisurkunde in einem Schrank im Physikalischen Institut. Seit einigen Jahren wird sie einem klimatisierten Bankschließfach des Universitätsarchivs aufbewahrt.

Das Dokument stammt aus dem persönlichen Nachlass, den Röntgen der Universität Würzburg übereignet hatte. Die Urkunde ist materiell, vor allem aber ideell von unschätzbarem Wert – davon ist Historikerin und Archivmitarbeiterin Mareile Mansky überzeugt.

Verleihung am 10. Dezember 1901 in Stockholm

Tatsächlich war Röntgen am 10. Dezember 1901 im Grand Hotel in Stockholm der erste jemals aufgerufene Nobelpreisträger. An jenem Tag wurden auch die ersten Preise für Chemie, Medizin und Literatur vergeben. Eine Rede hielt Röntgen bei der Verleihung nicht. „Er war keine Rampensau“, sagt Mansky.

Bemerkenswert auch, dass sich Röntgen seine 1895 in Würzburg entdeckten X-Strahlen nicht patentieren ließ – anders als Preisstifter Alfred Nobel das von ihm erfundene Dynamit. Damit steht der Würzburger Physiker für das Idealbild einer Wissenschaft, die der Menschheit dient – so wie es Nobel für die Nachwelt in seine Stiftungsurkunde schrieb.

Symbol für Aufbruch in den Naturwissenschaften

Ganz vorsichtig und mit Stoffhandschuhen hebt Mareile Mansky beim Ortstermin die Pergament-Urkunde im blauen Ledereinband aus der Schachtel. Ehrfurcht ist angebracht: Für die Historikerin ist die erste Nobelpreisurkunde nicht nur ein Symbol für den bedeutendsten Wissenschaftspreis der Welt, sondern auch für die Epoche des Aufbruchs in den Naturwissenschaften am Ende des 19. Jahrhunderts.

Deshalb rechnet sie sich gute Chancen aus, damit von der Deutschen Unesco-Kommission für das Weltdokumentenerbe vorgeschlagen zu werden. Die Entscheidung fällt im September. Alle zwei Jahre können die nationalen Kommissionen der Unesco zwei ausgewählte Dokumente für das „Memory of the World“-Register nominieren.

Künstlerisch aufwändig gestaltete Urkunde

Die Nobelpreisurkunde für Röntgen hat die schwedische Künstlerin Sofia Gisberg von Hand gestaltet und bemalt – so wie weitere 25 Jahre lang alle Nobelpreise der Physik. Sie hat die Urkunde teilvergoldet, mit Ornamenten fein ausgearbeitet. Über dem ersten Blatt thront das schwedische Königswappen, über dem zweiten eine Darstellung des Röntgenversuchs mit den Apparaturen.

Den goldgeprägten Ledereinband zieren Röntgens Anfangsbuchstaben „WCR“. Für Mansky handelt es sich um ein „einzigartiges und unverwechselbares Gesamtkunstwerk“. Weil das Pergament leicht aufgewölbt ist, soll die Urkunde in jedem Fall restauriert werden. Und auch hochwertige Faksimile will man herstellen lassen – für das Museum in Röntgens Geburtsort Remscheid und andere Einrichtungen. In zwei Jahren wird der 125. Geburtstag der Entdeckung der Röntgenstrahlen gefeiert.

Auch Personalakte Röntgens liegt im Universitätsarchiv

Neben der Nobelpreisurkunde lagern auch die Nobelpreismedaille und Röntgens Personalakte im Uni-Archiv. Daraus geht hervor: Nur ein knappes Jahr vor seiner bahnbrechenden Entdeckung hatte der Physiker einen Ruf an die Universität Freiburg erhalten.

Er zögerte, pokerte – und forderte von der Uni Würzburg eine außerordentliche Professur, eine Erhöhung des Etats um 500 Reichsmark zur Anstellung einer Hilfskraft und einen rückwärtigen Anbau ans Physikalische Institut. Denn die Erschütterungen durch die Fuhrwerke auf der Straße, dem heutigen Röntgenring, machten exakte Messungen unmöglich.

Röntgen blieb schließlich in Würzburg und entdeckte hier am 8. November 1895 jene Strahlen, die die Welt verändern sollten.

Das Weltdokumentenerbe der Unesco

Die Göttinger Gutenberg-Bibel, die Archive des Warschauer Ghettos, die Kolonialarchive Benins, Senegals und Tansanias, die Sammlung indigener Sprachen in Mexiko oder das Benz-Patent als Geburtsurkunde des Automobils von 1886: Sie alle sind dokumentarische Zeugnisse von außergewöhnlichem Wert für die Menschheitsgeschichte. Sie rufen kulturelle Wendepunkte der Geschichte in Erinnerung und sind Quelle für heutige und künftige Gesellschaften. Diese Dokumente in Archiven, Bibliotheken und Museen zu sichern, digital zugänglich zu machen und das Bewusstsein für ihre Bedeutung zu erhöhen, ist seit 1992 die Zielsetzung des Unesco-Programms „Gedächtnis der Menschheit“. Deutschland ist dort bisher mit 24 Einträgen vertreten – von der Goldenen Bulle über Beethovens Neunte Symphonie bis zu Dokumenten über die Berliner Mauer. Auch Tonbandmitschnitte des ersten Auschwitz-Prozesses sind nachzuhören. Internet: www.unesco.de/kultur-und-natur/weltdokumentenerbe (aj)