Lockdown, AHA-Regel, Ausgangsbeschränkungen, Impfgegner: Die Schlagworte, die die Corona-Pandemie nun schon seit geraumer Zeit begleiten, die kamen Franz Schicklberger irgendwie bekannt vor. Der Eibelstadter Stadtarchivar hat all das, in leicht abgewandelter Form, schon oft gelesen. Das Archiv seiner Heimatstadt enthält jede Menge Aufzeichnungen, die sich mit der Bekämpfung von Seuchen befassen. Schon vor mehr als 300 Jahren setzte man in Eibelstadt zum Beispiel auf Kontaktbeschränkungen, wie Schicklberger herausgefunden hat.

Und zwar mit Erfolg, betont der Stadtarchivar. "1713 waren die Stadttore von Eibelstadt ein halbes Jahr lang geschlossen", erzählt Schicklberger. Fremde durften nicht hinein. Nur für Notfälle konnte das kleine Türchen neben dem Maintor geöffnet werden. Fürstbischof Johann Philipp ordnete sogar an, dass jeder, der aus dem infizierten "Ausland", also fremden Regierungsbezirken, sich einschleiche, mit der "Lebensstraff" (Todesstrafe) rechnen müsse. Welche grassierende Seuche damals vom Ort fern gehalten werden sollte, konnte Franz Schicklberger nicht in Erfahrung bringen. Wohl aber, dass die strenge Maßnahme offenbar wirkte: "In den umliegenden Orten gab es in diesem Jahr drei mal so viele Tote wie in anderen Jahren." Eibelstadt hingegen habe keine erhöhten Sterbezahlen verzeichnet.

Bei Blattern galt ein Kontaktverbot

Das Instrument der Kurzarbeit war damals leider noch nicht etabliert. Denn vor allem für eine bestimmte Berufsgruppe hatte die sechsmonatige Torschließung unangenehme Folgen: "Der Bürgermeister zahlte den Torschließern nur ein halbes Jahresgehalt", weiß der Stadtarchivar zu berichten - weil sie ja ein halbes Jahr lang keine Tore auf- oder zumachen mussten. Über die obrigkeitsseitig angeordnete Gehaltskürzung waren die armen Torschließer zwar recht erbost, wirksame Rechtsbehelfe standen ihnen aber nicht zur Verfügung.

Noch im 19. Jahrhundert war es die Blatternkrankheit, also die Pocken, die in der Bevölkerung Angst und Schrecken verbreitete. Die Erkenntnis, dass die Virusinfektion von Mensch zu Mensch übertragen wird, bildete die Grundlage für die Verhaltensmaßregeln, die das königliche Bezirksamt Ochsenfurt erlassen hatte. Und auch diese, meint Franz Schicklberger, klingen gar nicht so unbekannt. Der Kranke sei zu isolieren und ihm ein eigener Wärter zu stellen, heißt es in der Anordnung. Ferner hatten sie "den Verkehr mit anderen Menschen vollständig zu meiden." Nach der Genesung hatten der Genesene und sein Wärter "ihre Kleidung und Wäsche abzulegen und ein allgemeines Bad zunehmen ... sich frisch einzukleiden und ein anderes Zimmer zu beziehen."

Auch für die Menschen, die in Corona-Zeiten als Kontaktpersonen bezeichnet werden, wurden strenge Anordnungen getroffen. Die übrigen Bewohner eines Blatternhauses hätten den Besuch von Schule, Kirche, Wirtshaus und anderen Versammlungsorten zu unterlassen, hatte das Bezirksamt verfügt.

Schulen wurden geschlossen

Schon früher war die Problematik, wie die Ausbreitung von Seuchen in den Eibelstadter Schulen unterbunden werden könne, ganz zentral, hat Franz Schicklberger herausgefunden. Eibelstadt besaß mehrere Schulen, für die in Seuchenzeiten feste Regeln galten. So mussten im Krankheitsfall die Anzahl der Schüler je Schule sowie die der Erkrankten mit dem jeweiligen Alter dem königlichen Landgericht Ochsenfurt mitgeteilt werden. Ebenso waren der Ortspfarrer sowie alle Lehrpersonen zu informieren. Im Jahr 1888 etwa waren in der zweiten Schule von 42 Kindern 32 von Masern befallen, in der dritten Schule von 72 Kindern deren 28. Insgesamt starben damals elf Kinder an Masern.

Diskutiert wurde auch, ab wie vielen Erkrankten die Schulen geschlossen werden müssen und wie lange. "Als geheilt galten Betroffene erst nach einem ärztlichen Zeugnis", schreibt Schicklberger. Auch durften Schulen erst wieder "nach Mitteilung des praktischen Arztes nach starkem Abnehmen der Infektion" geöffnet werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu kontrollieren, gab es eine sogenannte "Gesundheits-Commission". Ihr gehörten der Pfarrer, der Arzt, der Schulrektor, der Bürgermeister, der Beigeordnete, der Armenpfleger sowie der Stadtschreiber an. Maßnahmen gegen epidemische Krankheiten konnten auch verlängert werden.

Geldstrafe für Impfgegner

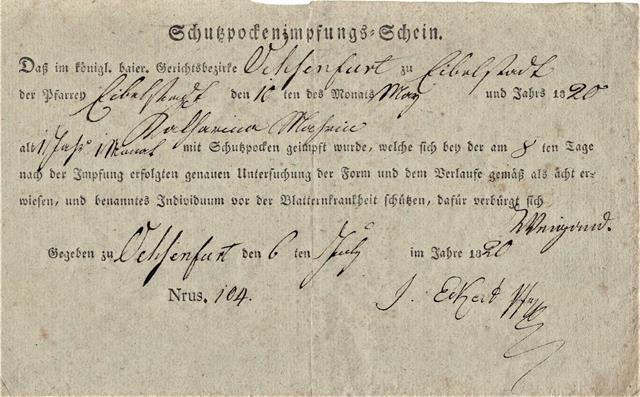

Schon in früherer Zeit allerdings stand für eine der gefürchteten Seuchen eine Impfung zur Verfügung, und zwar gegen die Pocken. Mit der Freiwilligkeit war es damals noch nicht weit her: Die Obrigkeit wünschte die Impfung der Bevölkerung, und wer sich sträubte, musste zur Strafe tüchtig löhnen. Wer seine Kinder nicht zum Impftermin mitbrachte, der entweder in den Rathäusern von Eibelstadt oder Ochsenfurt oder aber bei einem der Ärzte zu absolvieren war, wurde mit 15 Reichstalern zur Kasse gebeten. "Das entspricht nach heutigem Wert etwas mehr als 50 Euro, allerdings war damals auch die Kaufkraft deutlich höher", erzählt Franz Schicklberger.

Und Eltern, die der Impfung skeptisch gegenüber standen, muss es auch damals schon gegeben haben. Man rückte ihnen jedoch nicht ausschließlich mit Geldstrafen zu Leibe, sondern suchte sie von der Ungefährlichkeit des Impfstoffs zu überzeugen. So hat Franz Schicklberger Belege gefunden, dass zwei Elternpaare gebeten wurden, ihre bereits geimpften Kinder zum Impflokal mitzubringen, wofür sie einen Gulden erhielten. Diese Kinder sollten misstrauischen Eltern vor Augen führen, dass sich eine Injektion mit dem "Impf-Gift" durchaus überleben ließ. Warum der Impfstoff damals diese Bezeichnung trug, erklärt Franz Schicklberger so: Der Begriff habe nichts mit toxischer Wirkung zu tun, sondern leite sich von einem alten Wort für "Gabe" ab, wie heute noch am englischen Wort "Gift" für Geschenk erkennbar.

Aufzeichnungen gibt es im Eibelstadter Stadtarchiv nicht nur zu den Pocken, sondern auch zu Scharlach, Masern, Diphterie und der asiatischen Cholera. Interessanterweise wurden dagegen keine Medikamente empfohlen, sondern bestimmte Nahrungsmittel. Im Falle der Cholera sollte eine "tunesische Suppe" helfen. Erhalten sind mehrere Rezepte samt ihren Beigaben.

So unangenehm die Zeit auch ist, es bleibt die Hoffnung und die Vernunft.