Es war ein verregneter Junitag. Für die Auftaktveranstaltung für den ersten Deutschen Umwelttag vom 6. bis 8. Juni 1986 in Würzburg hatten sich viele besseres Wetter gewünscht. Dennoch kamen Zehntausende Umwelt- und Naturschützer aus dem ganzen Bundesgebiet an den Main. Alle deutschen Umweltverbände hatten sich zusammengetan, um gemeinsam für Veränderungen in der Politik zu streiten. Sie unter einen Hut zu bringen, war ein organisatorischer Kraftakt. Aber die Notwendigkeiten schienen klar: Mitten in die heiße Vorbereitungsphase kam die Katastrophe von Tschernobyl. Einen atomaren Gau hatte es bis dato noch nicht gegeben.

Der Umwelttag fiel in die Zeit, in der keiner mehr den frischen Salat aus dem eigenen Garten essen wollte und Wild und gesammelte Pilze aus dem Wald verpönt waren. Eine emotionale Stimmung. Heute, 25 Jahre später die fürchterliche Katastrophe in Japan. Mit Folgen, die gegenwärtig keiner absehen kann. Warnungen hat es genug gegeben. Insofern mag heute mancher der Umweltschützer die Energiewende der Bundesregierung als eine kleine Genugtuung empfinden.

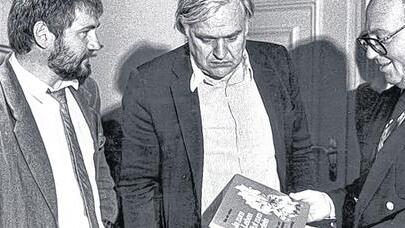

Umwelttag-Organisator Professor Gerhard Kneitz, damals Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe, sieht das ähnlich. Für ihn bleibt die Großveranstaltung „bahnbrechend“. Er sieht aber auch die Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben. Bei Themen wie Landschaftszerstörung oder Artenrückgang bestehe weiterhin großer Handlungsbedarf. Auch in Sachen Bürgerbeteiligung sei nicht viel passiert.

Professor Reinhard Sander (Frankfurt) vom Naturschutzring war Vorsitzender der Steuerungsgruppe des Würzburger Umwelttages. In wenigen Tagen wird er 90 Jahre alt. Er bilanziert das damalige Treffen als „Meilenstein der deutschen und internationalen Umweltbewegung“. Die Thesen der Würzburger Erklärung (siehe Info-Kasten) seien heute weitgehend akzeptiert. Viele Forderungen seien auch umgesetzt worden. Stolz ist er vor allem auf den Diskussionsprozess, der durch die Würzburger Großveranstaltung ins Rollen gekommen ist.

Das Programm damals war einmalig, weil Bauern, Christen, Verbraucher und Umweltschützer sich wirklich einmal auf eine Ebene begeben haben und Geschlossenheit demonstrierten. Die „gemeinsame Sprache“ gipfelte in der „Würzburger Erklärung“, der auch nach 25 Jahren noch immer kaum etwas hinzuzufügen ist. An den drei Tagen diskutierten mehr als 100 000 Natürschützer im gesamten Stadtgebiet an zahlreichen Schauplätzen bis hinein in die Kirchen. Erstmals gab es auch eine Umweltmesse, wo Wirtschaft und Umwelt zusammenfanden.

Es gab in der Stadt thematisch gegliedert für alle Bereiche des zukunftsweisenden Umweltschutzes gut organisierte und hochkarätig besetzte Diskussionsforen. Einmalig war dabei, dass Politiker auf diesen Podien ganz bewusst nicht beteiligt wurden. Das war schon damals nicht unproblematisch, weil Politiker nur ungern als Beobachter an der Seite stehen wollen. Doch diese Konsequenz war die einzige Möglichkeit, sich nicht in die Gefahr der Parteipolitik zu begeben. Diskutiert wurde aber mit Vertretern der Wirtschaft und man konnte in vielen Bereichen Gemeinsamkeiten feststellen. Ein Ansatz, der Kommunikation, der auch heute sehr hilfreich wäre, um aus mancher Sackgasse zu kommen. Einen zweiten Deutschen Umwelttag hat es nicht mehr gegeben. Ein Versuch in Frankfurt, das große Ereignis von Würzburg zu wiederholen, ist gescheitert. Für solch einen Kraftakt waren und sind nicht zuletzt die Mittel der Umweltverbände beschränkt.

Was verbarg sich alles hinter Überschriften wie „Anders leben, umdenken - umschwenken“, „Leben als Maß aller Dinge“, „Verwirtschaftung der Umwelt“, „Sackgasse der Machbarkeit“, „Neue soziale Bewegungen gemeinsam für die Umwelt“, „Leben in der Stadt“, „Die Jugend zwischen Resignation und Gewalt“. Es war ein gewaltiges gesellschaftspolitisches Pensum, das man damals auf einen Nenner gebracht hat.

Die Umweltverbände hatten den Umwelttag in Würzburg unter dass Motto „Ja zum Leben – Mut zum Handeln gestellt“. Dem Ja zum Leben, zu einem bewusstem Leben, würden viele Bürger immer zustimmen. Beim „Mut zum Handeln“ ist das schon schwieriger. In der Abfallwirtschaft sind viele Vorstellungen von damals heute Selbstverständlichkeit, bei Fragen der Mobilität oder dem freizeitverhalten hat sich nur wenig getan. Manchmal braucht es eben langen Atem. Etwa beim Atomausstieg. 25 Jahre nach Tschernobyl – und nach einer weiteren Katastrophe – scheint es nun soweit zu sein.

Würzburger Erklärung vom Juni 1986 -- Auszüge:

Das Leitwort „Ja zum Leben - Mut zum Handeln“

• fordert uns auf, anders, bewusster zu leben.

So mit Technik und Fortschritt umzugehen, dass sie uns dienen und dass wir uns nicht, nach den Sternen greifend, unserer Lebensbedingungen berauben und unseren Planeten zerstören.

• Es fordert uns auf, uns um den Zustand der Äcker, der Wälder, der Gewässer, der Landschaften zu kümmern und sie nicht aus Bequemlichkeit, Gruppenegoismus, ökonomischem Ehrgeiz zu verderben und verkommen zu lassen.

• Es fordert uns auf, mit der Tier- und Pflanzenwelt, mit den Pfründen der Erde pfleglich zu wirtschaften. Sie zu schützen und zu bewahren, anstatt sie gedankenlos, einem menschlichen Überfluss mehrend, auszubeuten und auszurotten.

• Es fordert uns auf, unsere Umwelt nicht ausschließlich als Wirtschaftsfaktor, sondern vor allem als unser aller Existenzgrundlage zu erkennen.

• Es fordert uns auf, die rasende Entwicklung auf den Gebieten der Physik, der Chemie, der Bio- und Gentechnik wachsam und kritisch zu verfolgen und dort ihre Grenzen zu setzen, wo sie alles in Frage stellt: unsere Geschichte, unsere Moral, unsere Existenz.

• Es fordert uns auf, über die Programme der Parteien hinaus parteiisch zu sein: für ein menschenwürdiges Leben, für eine lebendige, für eine lebensfreundliche Umwelt.

• Es fordert jede und jeden auf, bei sich anzufangen, bei sich zu Hause, in der Arbeit, am Ort.

• Darum rufen wir unter dem Leitwort „Ja zum Leben – Mut zum Handeln“ zu einem gemeinsamen Aufbruch auf.

• Zu einem Aufbruch aus Gleichgültigkeit und Resignation, Interessenverstrickung und Engstirnigkeit, Zweckmoral und Halbwahrheit.

• Zu einem Aufbruch des Menschen in die Natur, die er missbrauchte und verbrauchte,

von der er sich, um auf eine falsche Zukunft setzen, entfernte, die er aber braucht zum Leben und zum Überleben, die ihm geschenkt ist als unerschöpfliche Bleibe, die ihn nährt und die ihn atmen lässt, die ihn aufnimmt und schützt, die ihn herausfordert, tätig zu sein und seine Phantasie beflügelt.

• Zu einem Aufbruch in eine Zukunft, in der der Mensch sein Bündnis mit der Natur erneuert, in der er sich auf Erfahrungen besinnt, die er, vom Fortschritt besessen, vergaß, in der er wieder begreift, dass seiner Vernunft und Vorstellungskraft die Schöpfung anvertraut ist, in der er den Reichtum der Natur nicht vergeudet, um sich zu bereichern, sondern sie als das Vermögen der Menschheit versteht, als das Vermögen aller, die in der Natur, mit ihr und von ihr leben.

• Die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl hat gezeigt, dass Luft, Wasser, Boden und alles Leben durch ein einziges Ereignis in unvorstellbarer Weise und für unbegrenzte Zeiträume gefährdet sind. Spätestens seitdem muss jeder erkennen, dass die ständige Verharmlosung von Umweltgefahren lebensbedrohliche Folgen für die Menschheit hat...