„AIDS is not over, but it can be“ – "Aids ist nicht überwunden, aber es ist zu schaffen" - diese Maxime von UNAIDS beschreibt gut die derzeitige Situation der weltweiten HIV-Epidemie: Einerseits ist die Eindämmung von HIV eine Erfolgsgeschichte, die Anfang der 2000er Jahre niemand für möglich gehalten hätte. Dank des verbesserten Zugangs zur AIDS-Therapie gingen die weltweiten Todesfälle durch HIV von 1,9 Millionen im Jahr 2004 auf unter eine Million in 2017 zurück. Auf der anderen Seite ist man von einer Kontrolle der HIV-Epidemie noch weit entfernt. So stiegen die HIV-Neuinfektionen von Kindern von 160000 im Jahr 2016 auf 180000 in 2017; dabei kann die Ansteckung von Kindern während der Geburt und der Stillzeit durch Medikamente gut verhindert werden.

In Zeiten, in denen es viele Politiker und Wähler vorziehen, Mauern statt Brücken zu bauen, zu viel Vielfalt als Bedrohung empfunden wird und die Ressentiments gegen „Fremde“ wachsen, lohnt sich ein Blick auf die Geschichte von HIV/AIDS. Bereits seit den ersten Berichten vom Juni 1981 über ungewöhnliche Lungenentzündungen bei eigentlich gesunden homosexuellen Männern in Los Angeles, die letztlich auf HIV zurückgeführt werden konnten, gehen die Themen HIV/AIDS und Menschenrechte Hand in Hand. Von Anfang an wurde AIDS wie keine andere Erkrankung mit marginalisierten Bevölkerungsgruppen – in den entwickelten Ländern vor allem Homosexuelle und Drogenabhängige – und deren „schlechten, unanständigen“ Verhaltensweisen assoziiert. Menschen mit HIV verunsicherten immer und lösten, oft wider besseres Wissen, irrationale Ängste aus.

Bereits 1987 beschrieb Jonathan Mann, damaliger Leiter des AIDS-Programms der WHO, die dramatischen Folgen der Stigmatisierung von HIV-Patienten. Ihre Ausgrenzung hielt er für so folgenreich wie die Krankheit AIDS selbst. Mann erkannte früh, dass AIDS unter Bedingungen von Armut und Unterdrückung floriert und gerade deshalb in Afrika das Potential für eine schreckliche Pandemie hat.

In Deutschland setzte Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth (1985 bis 1988) richtungsweisende Maßstäbe durch, nämlich Information, Aufklärung und Inklusion von Menschen mit HIV. Dies war damals alles andere als selbstverständlich, denn ihre politischen Gegner diskutierten ernsthaft die Kennzeichnung HIV-Erkrankter, Zwangstests und Einreise-Stopps für bestimmte Risikogruppen. Rita Süssmuth beschrieb das Vorgehen so: „Wir brauchten Beratung von Forschern, Ärzten, Menschen der Kultur, Praktikern wie Streetworkern und Pfarrern – allen, die mit von AIDS betroffenen Menschen direkten Umgang hatten. Und wir brauchten die Erfahrungen der Betroffenen selbst, mit ihrer Kenntnis der Lebenswelten und geeigneter Schutzmaßnahmen. Hieraus entwickelten wir die Prämisse: Wir bekämpfen die Krankheit und nicht die Kranken.“ Der Einsatz gegen HIV/AIDS in Deutschland hätte sich ohne solch kluge Entscheidungen nicht so erfolgreich entwickelt.

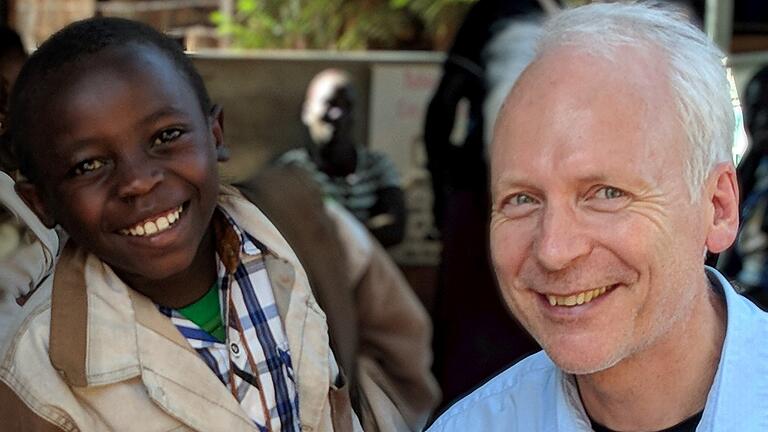

Auch in Afrika südlich der Sahara, der am schwersten von HIV getroffenen Region der Erde, gilt die Einhaltung der Menschenrechte als grundlegend für den medizinischen Erfolg und die Eindämmung der Pandemie. Und es ist bedenkenswert, dass dies durch Studien belegt werden kann. Die Beachtung der Menschenrechte von HIV-Patienten umfasst zweierlei: Gesetze und Vorschriften, die Menschen wegen ihres HIV-Status, ihrer Suchterkrankung oder sexuellen Orientierung kriminalisieren oder von Gesundheitsleistungen ausschließen - wie es in osteuropäischen und afrikanischen Ländern geschieht -, sie erhöhen das Risikoverhalten und gefährden den Erfolg. Und sie bedeutet die Integration und Partizipation von Menschen mit HIV. Im HIV-Therapieprogramm DREAM der Gemeinschaft Sant’Egidio in Afrika unterstützen HIV-Patienten als Aktivisten gezielt andere Patienten. Die Aktivisten begannen oft schwerkrank und nach langer Leidenszeit mit der AIDS-Therapie und erlebten persönlich, dass AIDS dank der Medikamente kein Todesurteil sein muss. Mit viel Mut zeigen sie, dass Menschen mit HIV nicht ein Problem, sondern unverzichtbarer Teil der Lösung sind.

Bei der Diskriminierung von HIV-Positiven und der Ausgrenzung von Flüchtlingen zeigen sich parallele Mechanismen: Man wertet die „Andersartigen“ und „Fremden“ ab, erklärt sie zur Bedrohung und rechtfertigt damit Abschottung. „Wir erleben eine Angst, die viele dazu drängt, sich zu verteidigen, die Identitäten und die eigenen Räume zu stärken, um Angriffe durchzuführen und eine harte Sprache zu verwenden“ sagte Andrea Riccardi, Gründer von Sant’Egidio, kürzlich beim Friedenstreffen der Religionen in Bologna.

Können wir von der – trotz aller Defizite – erfolgreichen Integration von Menschen mit HIV für die Integration von Flüchtlingen und den Erhalt einer offenen Gesellschaft lernen? Sicherlich!