In regelmäßiger Folge [erscheint] unter dem Titel: Universal-Bibliothek eine Sammlung von Einzelausgaben allgemein beliebter Werke... Das Erscheinen sämmtlicher classischer Werke unserer Literatur, die ein allgemeines Interesse in Anspruch nehmen... wird versprochen. Hierdurch sollen aber keineswegs Werke, denen das Prädikat 'classisch' nicht zukommt, die aber nichts destoweniger sich einer allgemeinen Beliebtheit erfreuen, ausgeschlossen werden.“

So steht es im ersten Prospekt. Und damit war alles gesagt. Man schrieb das Jahr 1867, gerade waren die Rechte an den Klassikern freigeworden. Und der Leipziger Buchhändler und Verleger Anton Philipp Reclam brachte mit Goethes „Faust“ den ersten Band der Universal-Bibliothek (UB) auf den Markt. Der Preis: günstig. Denn Reclam hatte nichts anderes im Sinn als eine maximale Verbreitung von Literatur. Durch einen niedrigen Preis bei hoher Auflage. Der Gedanke: einmal gedruckte Texte dauerhaft lieferbar zu halten. Als Bildungsbibliothek für breite Schichten. Literaturversorgung für alle.

Ein neues Gesetz zum Urheberrecht machte es möglich: Klassiker zum kleinen Preis

Politisch vom Vormärz geprägt, verband Reclam die Bildungstradition der Goethe-Zeit mit verlegerischem Geschäftssinn. Der Leipziger nutzte die Neuregelung des Urheberrechts: Die Bundesversammlung des Deutschen Bundes hatte das Recht der Autorinnen und Autoren auf 30 Jahre nach dem Tod beschränkt. Ihre Texte konnten ab dem 9. November 1867 als gemeinfrei nachgedruckt werden, das Gesetz befreite den Verleger von der Vergütung. Am Tag nach Inkrafttreten ging der erste Band der Universal-Bibliothek, der „Faust“, über die Verkaufstheke.

- Zwölf Redakteure der Main-Post haben in ihren Bücherregalen gestöbert - und erinnern sich an ihr Lieblings-Reclam-Heft

- Welches dieser fränkischen Reclam-Hefte sollte es geben? Stimmen Sie für Ihren Favoriten!

Goethe, Schiller, Lessing, Kleist. Die Universal-Bibliothek wächst rasch. Pro Jahr bringen Anton Philipp Reclam und sein Sohn Hans Heinrich 14 Nummern auf den Markt, neben Klassikern der deutschen und europäischen Literatur bald auch antike Texte, philosophische Werke, Gesetzesausgaben, Opernlibretti. Alle kosten sie nur zwei Silbergroschen. Und ja, wie im Prospekt für die ersten Ausgaben steht: Das UB-Programm bietet auch Unterhaltungsliteratur und verschmäht Populäres nicht.

Wo man die meisten und ältesten Hefte findet: Untere Hauptstraße in Thüngersheim

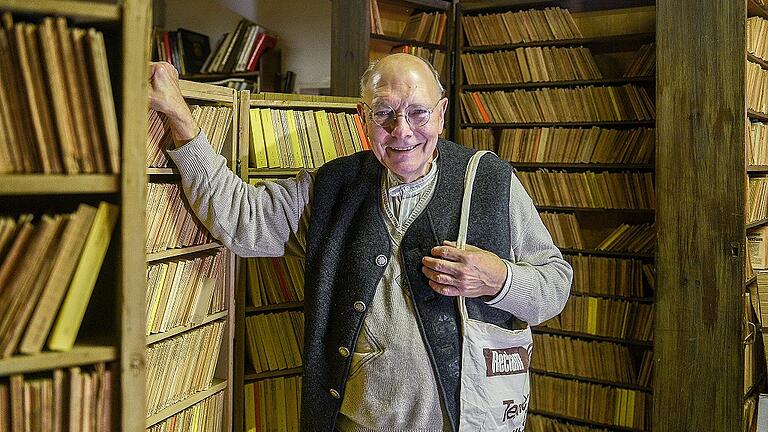

Wer 150 Jahre nach dem ersten Reclam-Bändchen mehr erfahren will über die älteste Reihe auf dem deutschen Buchmarkt, muss nicht zum Verlag nach Ditzingen bei Stuttgart oder ins Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Er braucht nur nach Thüngersheim zu fahren, in die Untere Hauptstraße. Dorthin, wo noch „Bäckerei Schmitt“ an der Fassade steht, aber keine Brötchen mehr verkauft werden. Vor der Tür stehen stattdessen Kisten, Körbe und Stühle voller Bücher. Bücher schmücken auch das Schaufenster. Und mitten im Laden, hinter einem Schreibtisch umgeben von dicken, dünnen, großen, kleinen, alten und noch älteren Büchern sitzt Georg Ewald. Und sammelt Reclam.

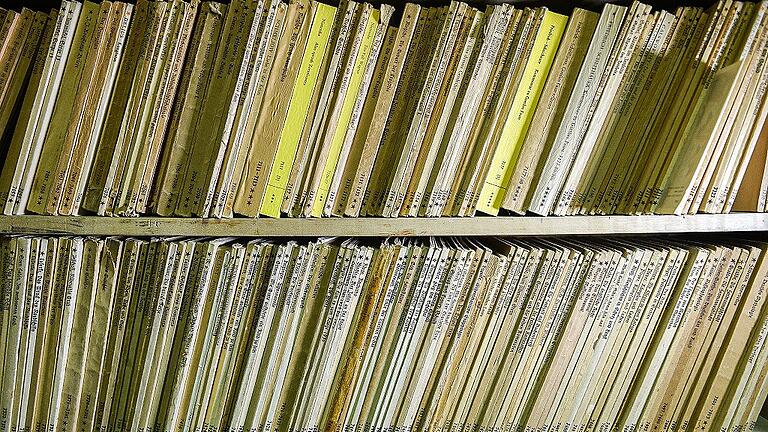

In gut 30 Jahren hat der Antiquar die vermutlich größte Reclam-Sammlung bundesweit zusammengetragen. 10 000 Bände, sagt er, werden es inzwischen wohl sein. Allesamt nummeriert und erfasst. Wie Ewald zu Reclam und seine Sammlung in das Winzerörtchen am Main kam – eine Geschichte für sich.

Weil der Laden kein Schaufenster hatte...

Sie beginnt 1985 in Frankfurt mit einer harmlosen Kiste. Drei Jahre zuvor hatte der studierte Betriebswirt und ehemalige Unternehmensberater Ewald ein Antiquariat eröffnet. Mitten in der Stadt, aber im zweiten Stock eines Wohnhauses, also ohne Schaufenster. In einer U-Bahn-Station mietete Ewald deshalb eine größere Vitrine an und bestückte sie regelmäßig zu bestimmten Themen. Zur Buchmesse 1985 wollte er in seinem Schaukasten die Geschichte und Produktion eines Verlages erzählen. Ewald sichtete seine Bestände, dachte an Rowohlt – und verwarf die Idee. Da fiel sein Blick auf einen Karton in der Ecke, vollgefüllt mit Reclam-Bänden. So viele Ausgaben hatte er von keinem anderen Verlag.

Ratlos vor der vollen Kiste

Ewald begann zu sichten, zu ordnen. So gut es eben ging. Da gab es verschiedene Einbände, bei den broschierten Ausgaben wie bei den fest gebundenen. Die Formate differierten. Die Erscheinungsjahre? Nicht feststellbar. Der Antiquar war ratlos. Staunte. Und sah, dass er offenbar überhaupt keinen umfangreichen Vorrat hatte. Sondern Reclam-Bestände mit großen Lücken. Aber die kleine Ausstellung in der U-Bahn-Station am Eschenheimer Tor kam – mit Hilfe des Verlags – zustande. Und Georg Ewald hatte „Feuer gefangen“.

Erst ausgelacht, dann überall bekannt

Die Kollegen hätten ihn damals „alle ausgelacht“, erzählt der Antiquar heute schmunzelnd. Reclam? „Popelkram.“ Wer interessierte sich schon für die dünnen, billigen Heftchen. Ewald tat's. Und kam dank des Zufalls Hilfe an eine umfangreiche Sammlung eines Münchners: Auf einem Parkplatz in Obernburg am Main kamen bald 20 Kartons „von einem Kofferraum in den anderen“, einige Geldscheine wechselten zeitgleich den Besitzer. Fast 6600 Bände der Universal-Bibliothek hatte Ewald auf einen Schlag angekauft – die meisten Exemplare waren noch nicht aufgeschnitten und alle bestens erhalten. Zudem enthielt die Sammlung viele Titel, die nur in kleiner Auflage erschienen waren. „Der Grundstock meiner Sammlung“, sagt Ewald.

Begeistert von den Bänden mit „Lebensspuren“

Er schaltete regelmäßig Anzeigen in der Börsenblatt-Beilage, suchte vor allem nach ersten Auflagen, wurde bekannt als der „Reclam-Antiquar“ und bekam immer mehr Stücke von anderen Händlern, die froh waren, die kleinen, oft abgegriffenen Bändchen abgeben zu können. Irgendwann gerieten gerade diese gelesenen, benutzten, bemalten Bände in den Fokus des Sammlers: „Die Universal-Bibliothek mit Lebensspuren!“

Mit Reclam-Bändchen, sagt Georg Ewald, lässt sich Lesersoziologie betreiben: „Was habe ich nicht gefunden an von Schülern geschundenen, von Theaterleuten heftig bearbeiteten, von Künstlern gestalteten, von Bibliotheken bestempelten und in sonstigen Lebenssituationen benutzten Bänden!“ Der Frankfurter Antiquar brachte eine Sammlung zusammen, die weder im Dietzinger Verlag selbst noch in irgendeiner Bibliothek der Welt zu finden ist. Bände mit Kulikringeln oder Bleistiftskizzen auf dem Titel. Hefte, die zeigen, wie sich Schüler seit Generationen mit den Werken der Dichter und Denker plagen: „So ein Blödsinn. Was sich Schiller dabei gedacht hat, du meine Güte!“, ist säuberlich notiert auf der Rückseite eines „Wilhelm Tell“.

Den Wettstreit der Verlage gewann: Reclam

Mindestens so wie die Gebrauchsspuren faszinieren den 66-jährigen Sammler die Produktion, die Marketingstrategien und der Vertrieb der Universal-Bibliothek. Als 1867 die Rechte an den Klassikern freigeworden waren, „lieferten sich die Verleger ein Wettrennen um billige Ausgaben“, erzählt Ewald. Reclam gewann: Durch seine moderne Drucktechnik konnte der Verlag die taschengroßen Bücher stets zum erschwinglichen Silbergroschenpreis verkaufen.

Das trieb die Auflagenzahlen hoch und hielt Konkurrenten klein. Dank der billigen Einzel- statt teuren Werkausgaben konnten sich Studenten mit Reclams Hilfe eine eigene Bibliothek zusammenstellen. Die Studenten und Schüler sind denn auch bis heute die wichtigste Käufergruppe des Verlags.

Wie viele Bände in den 150 Jahren insgesamt erschienen sind? Es dürften weit mehr als 10 000 sein. Genaue Zahlen gibt es ebenso wenig wie Angaben zur Gesamtauflage.

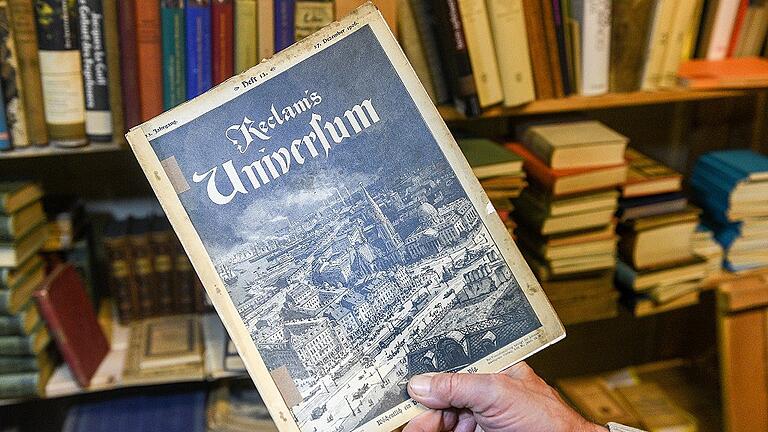

Bücher aus Automaten und Bücherkästen für die Front: Die Kunst der Verbreitung

An Bahnhöfen, auf Vergnügungsdampfern, in Hotels und Cafés stellte der Verlag ab 1912 Verkaufsautomaten auf, damit sich Reisende bequem und billig mit Lektüre eindecken konnten. Buchhändler platzierten die Automaten vor ihrer Ladentür, um die Bücher außerhalb der Ladenöffnungszeiten unters Volk zu bringen. Und selbst im Krieg hatte die Lektüre im Kleinformat Konjunktur. Während des Ersten Weltkriegs gab es eine „Tragbare Feldbücherei – Eine Auswahl guter Bücher für Schützengraben und Standquartier“.

Mit fünf Sortierungen, sagt Ewald, „für jeden Geschmack etwas“. Den braunen Pappkasten für die Front hat er in seiner Sammlung.

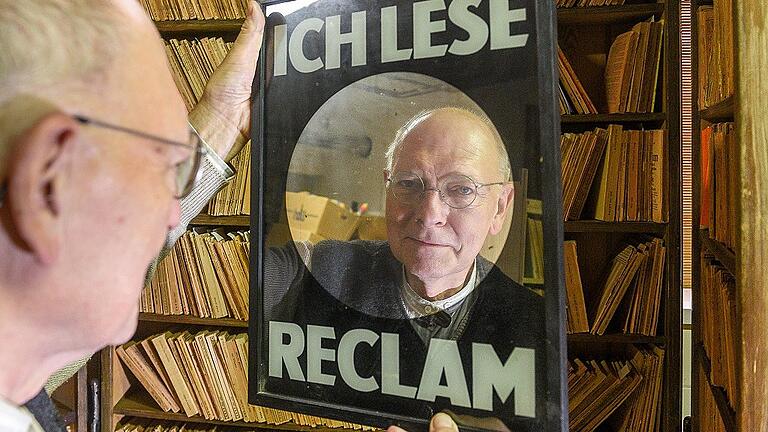

Apropos. Wohl keiner hat neben den Erstausgaben so viele Prospekte, Plakate, Werbemittel, Kataloge und Zeitschriften von und über Reclam zusammengetragen wie er. Material genug für eine ganze Ausstellung: Vor elf Jahren zeichnete Ewald für das Offenbacher Klingspor Museum Reclams „Kunst der Verbreitung“ nach. Danach reiste die Ausstellung weiter nach Bern und in die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig.

Gelb? Erst spät.

Im charakteristischen Knallgelb erscheint die Universal-Bibliothek übrigens erst seit 1970. Der Gründerverleger hatte bei der Umschlaggestaltung ganz kaufmännisch gedacht: Die ersten Einbände hatten einen Rosenholz-Ton, dann kamen Chamois- oder Elfenbein-Schattierungen um mögliche Stockflecken zu kaschieren. „Dahinter stand die Überlegung: Wenn sie verschossen aussehen, verkaufen sie sich schlecht“, sagt Ewald. Vor einem Jahr ist er mit seinem kompletten Antiquariat und mindestens 7000 Kartons nach Thüngersheim umgezogen. Vom kleinen Laden in der Hauptstraße aus verschickt er nun alte Bücher – nicht nur Reclam – in alle Welt.

Der „Faust“ ist immer noch auf Platz 2

Das Prinzip der Klassiker für kleines Geld hat Reclam beibehalten. Den vor 150 Jahren erschienenen ersten Band, den „Faust“, gibt es aktuell für 2,20 Euro. Mit 4,9 Millionen verkauften Exemplaren seit 1948 steht der Titel laut Verlag heute noch auf der ewigen Rangliste auf Platz zwei. Ganz vorn? Mit 5,4 Millionen Exemplaren Schillers „Tell“.