Die Welt ist ein Dorf. Postalisch gesehen ist sie das schon lange, aber seit der Internetversandhandel boomt, sind alle Grenzen gefallen. Denkt zumindest der Konsument, der sich Waren aller Art aus jedem Winkel des globalen Dorfs schicken lassen kann. LED-Leuchten irgendwo aus Asien, Arzneimittel aus den USA, Zigaretten oder Schnaps aus Osteuropa – alles kein Problem.

Zumindest nicht, bis die Ware in einem der fünf deutschen Verteilzentren der Post eintrifft, bei denen alle Sendungen aus Nicht-EU-Staaten automatisch landen. Dort müssen sie nämlich grundsätzlich zollamtlich abgefertigt werden.

Die Postverteilzentren sind Schnittstellen mit dem Zoll. Hier entscheidet sich, ob ein Päckchen an den Adressaten direkt weitergeleitet werden kann, oder ob es zur näheren Überprüfung ans Zollamt geht. Manchmal genügt die Vorlage fehlender Dokumente wie etwa Rechnungen. Manchmal müssen die Pakete im Beisein des Beteiligten „beschaut“ werden, wie es beim Zoll heißt.

An welches Zollamt das Paket geschickt wird, ergibt sich aus der Postleitzahl des Adressaten. Zum Hauptzollamt Schweinfurt, das für Unterfranken und einen Teil Oberfrankens zuständig ist, gehören die Zollämter Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach und Schweinfurt. Hier wurden im Jahr 2012 46 000 Päckchen abgefertigt, 2013 38 000 und im ersten Halbjahr 2014 schon 22 000. Weihnachten kommt noch, am Ende des Jahres werden es weit über 40 000 sein.

Problemlos sind Sendungen, für die keine Abgaben zu leisten sind – also Zoll, Einfuhrumsatzsteuer oder Verbrauchsteuern –, und solche, die keine Waren enthalten, die Verboten und Beschränkungen unterliegen. Was sich aus der hoffentlich beigefügten Zollinhaltserklärung und der Handelsrechnung ergibt. Fehlen diese Dokumente, oder sind die Angaben über Inhalt und Warenwert nicht plausibel, werden die Zollmitarbeiter hellhörig. „Manchmal ist die bloße Inhaltserklärung ,Geschenk' oder englisch ,Gift' schon wegen der Aufmachung des Pakets unglaubwürdig“, sagt Stefan Schramm, Pressesprecher des Hauptzollamts, „nicht ausreichend ist sie außerdem.“

Während ein solches Paket also ans Zollamt geht, bekommt der Adressat eine Mitteilung. Darin wird er aufgefordert, fehlende Angaben nachzureichen, oder persönlich zu erscheinen, denn nur in seiner Gegenwart darf der Zoll das Päckchen öffnen.

Auch wenn das zollinterne Regelwerk dem Laien unüberschaubar erscheint, so lassen sich doch einige Faustregeln formulieren: Arzneimittel (und als solche gelten auch Nahrungsergänzungsmittel), gefälschte Markenwaren, Waren, die nicht das CE-Label für Produktsicherheit tragen, Waffen, Feuerwerkskörper oder Waren, die dem Artenschutz unterliegen sind ebenso verboten wie die Abfertigung bestimmter Lebensmittel wie Wildpilze, Fleisch, Kartoffeln oder Kaviar vom Stör. Im Gespräch geben Schramm und seine Kollegen Lisa Müglich und Christoph Schmidt einen Überblick. Lisa Müglich ist Sachbearbeiterin für die Überwachung und Abrechnung von Zollverfahren, Christoph Schmidt im Bereich Verbote und Beschränkungen. Etwa ein Drittel der Päckchen kommt von privat, zwei Drittel kommen über den Internethandel, sagt Lisa Müglich. „Es gibt bei jeder Ware etwas, was man überprüfen müsste.“

Internetbestellern ist oft nicht bewusst, dass sie Waren aus einem Nicht-EU-Staat beziehen. Denn die Anbieter reichen die Bestellung nicht selten an Dritte weiter. Und dann kann es vorkommen, dass der Christbaumschmuck oder der Laserpointer nicht europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Es lohnt sich also immer, die Verkäufer-Information zu studieren.

„Es wird oft verkannt, dass wir auch für Produktsicherheit sorgen“, sagt Christoph Schmidt. Wer hat schon etwas davon, wenn die LED-Leuchten aus Asien ein paar Euro billiger waren, dafür aber das Haus in Brand setzen?

Derlei beanstandete Waren – die genaue Prüfung übernehmen Fachbehörden wie etwa die Gewerbeaufsichtsämter – werden dem Adressaten nicht ausgehändigt. Sie werden entweder „wieder ausgeführt“, also zurückgeschickt, wodurch der Besteller die – zumindest theoretische – Chance hat, sein Geld zurückzubekommen. Oder vernichtet – kleinere Gegenstände vor Ort, größere in einer eigenen Einrichtung in Hof.

Ärgerlich kann es werden, wenn man sich gefälschte Markenwaren schicken lässt. Jeans oder die Turnschuhe hipper Hersteller sind besonders beliebt, wobei Original und Fälschung für den Kunden nicht unbedingt erkennbar sein müssen. Es gibt aber auch das dilettantisch nachgeahmte Handy mit der Aufschrift „Sumsung“ oder das iPad, das nur eine leere Attrappe ist.

Der Zoll hat Datenbanken der Sicherungen, die die Hersteller einbauen, damit man Originale erkennen kann. Fehlen diese Details, ist der Fall klar. Diese Ware wird meistens vernichtet. Der Besteller geht dann leer aus und muss zudem unter Umständen damit rechnen, dass ihm der Markenhersteller per Zivilklage auf den Pelz rückt.

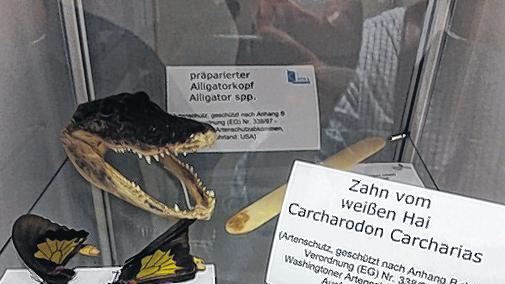

Ein Bußgeld- oder gar Strafverfahren droht denen, die mit ihrer Bestellung gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen verstoßen. Die sich Schmuck aus Elfenbein, geschützte Schmetterlinge oder bedrohte Pflanzen schicken lassen. Was im Übrigen auch für Medien mit extremistischem oder pornografischem Inhalt gilt.

Ob mit Absicht oder aus Schusseligkeit, ob Schnäppchenjägerei oder Eitelkeit Motiv der Bestellung waren: Die Regale beim Zoll sind voll mit Waren, die nie ihren Adressaten erreichen dürfen.

Nützliche Informationen zum Thema liefert die Internetseite www.zoll.de