Joseph Anton Koch muss ein faszinierender Mann gewesen sein. Man stelle sich den Sohn armer Tiroler Häuslersleute vor, der als Kind die Schafe hüten musste, wie er – seinen geliebten Dante rezitierend – durch Rom flaniert. In der italienischen Hauptstadt, in der er viele Jahre bis zu seinem Tod 1839 verbrachte, war Koch der geistvolle Mittelpunkt der Künstlerszene und verehrter Mentor für eine neue Künstlergeneration. Zwei große Themen prägten sein Schaffen: seine Liebe zur Dichtung, die für ihn die Mutter aller Künste war, und das Ideal der Freiheit, das er in der Natur, vor allem in den Schweizer Bergen, widergespiegelt sah. Eine Sonderausstellung im Museum Georg Schäfer („Joseph Anton Koch in Rom, Zeichnungen aus dem Wiener Kupferstichkabinett“) zeigt 78 Zeichnungen und Radierungen: frühe und spätere Landschaften und Illustrationen zu Dantes Göttlicher Komödie sowie zu einer der bekanntesten literarischen Fälschungen, James Macphersons „Gesänge des Ossian“.

Die Ausstellung war 2011 in Wien und Rom zu sehen und wird in Schweinfurt ergänzt durch 17 Blätter aus dem Bestand des Museums Georg Schäfer. Nicht nur deswegen sehen die Wiener Kuratorin Cornelia Reiter und MGS-Grafikkuratorin Karin Rhein in Schweinfurt einen idealen Ausstellungsort. Zwei Gemälde von Koch und mehrere Arbeiten von Schülern in der Dauerpräsentation ermöglichen interessante Vergleiche.

Wie sehr Koch geschätzt wurde, zeigt ein Porträt von Johann Michael Wittmer. Kochs Schwiegersohn stellte den Schwiegervater gütig lächelnd dar. Seine Verehrung ging so weit, dass er nach Kochs Tod versuchte, am unvollendeten Dante-Zyklus weiterzuarbeiten. Die Ausstellung zeigt mehrere Beispiele. Eines führt in die Hölle – sie vor allem hat Koch interessiert –, genauer gesagt zur „Strafe der Diebe im Tal der Schlangen und Drachen“. Kochs Studie vom erbitterten Kampf der Diebe mit den übermächtigen Tieren ist impulsiv und kontrastreich. Wittmers Blatt zum selben Thema daneben bleibt blasse Nachahmung, wenn auch in technischer Perfektion.

Joseph Anton Koch kannte Dantes Epos wie kaum ein anderer. Sein Zyklus zum Inferno umfasst zwar mehr als 200 Blätter, vollenden konnte er ihn aber nicht. Das scheiterte an seiner finanziellen Situation, die Zeit seines Lebens sehr angespannt war – trotz seiner Bekanntheit und Beliebtheit. Die Ausstellung zeigt einige der wichtigsten Blätter aus dem Zyklus, mit denen es Koch gelungen ist, den dramatischsten Moment der von Dante beschriebenen Höllenqualen herauszuarbeiten.

Im 33. Gesang geht es um die grausame Strafe für Graf Ugolino, den Hungertod. Koch zeigt den Unseligen und seine Söhne im Hungerturm in einer absoluten Ausnahmesituation. Eine Junge liegt bereits tot am Boden, die anderen winden sich im Schmerz, flehen den Vater an. Der beißt sich in seiner Verzweiflung in die eigene Hand. Kurz darauf wird er seine Kinder aufessen. Nicht alle Blätter erschließen sich so schnell. Cornelia Reiter fordert die Besucher auf, mehrmals zu kommen. Jedes Mal könne man neue Details entdecken. Das Museum will dem Rechnung tragen und mit einer einmal gelösten Eintrittskarte mehrere Besuche ermöglichen.

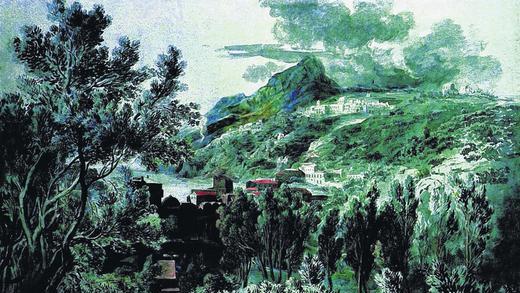

Eines der Hauptwerke dieser Ausstellung hatte Cornelia Reiter der Restauratorin des Wiener Kupferstichkabinetts geradezu abringen müssen – das Aquarell „Vietri am Golf von Salerno“ von 1795. Koch fand in Italien, vor allem in der Gegend um Rom, den Idealtyp von Landschaft. Die harmonischen Berge und Hügel, die sich windenden Wasserläufe und kleinen Städtchen sahen für ihn schon wie Kompositionen aus, denen er nur noch „etwelche Geschichten beimischen“ musste.

Die Skizzen, die er von seinen Kunstwanderungen mit ins Atelier brachte, dienten ihm als Grundlage für die Aquarelle und Gemälde, in denen er seine Idee von Landschaft illustrierte. Mythologische oder religiöse Szenen sollten die Natur veredeln. Die Figuren blieben der Landschaft aber immer untergeordnet. Koch hatte das Thema Landschaft schon sehr früh entdeckt. Nach seiner Flucht aus der Stuttgarter Carlsschule 1791 – seine Ideale der Französischen Revolution vertrugen sich nicht mit den Maximen der Schule – zog er über Straßburg in die Schweiz. Die Landschaft faszinierte ihn, in den Wasserfällen sah er Metaphern für sein Lebensthema Freiheit. Zahlreiche Naturstudien entstanden. Auch als er längst in Rom lebte, griff er auf diese Motive zurück.

Ein Raum ist der Radierserie „Vedute Romane“ gewidmet. Obwohl Koch die aus 20 Blättern bestehende Serie der Römischen Ansichten vor allem aus finanziellen Gründen herausgab, gefielen sie ihm und seinen Kollegen gut. 1839 starb Joseph Anton Koch im Alter von 71 Jahren in Rom. Die Ausstellung zeigt auch, wie sehr er Künstler wie Ferdinand Olivier oder Ludwig Richter geprägt hat.

Joseph Anton Koch in Rom, Zeichnungen aus dem Wiener Kupferstichkabinett, Museum Georg Schäfer, bis 6. Mai.