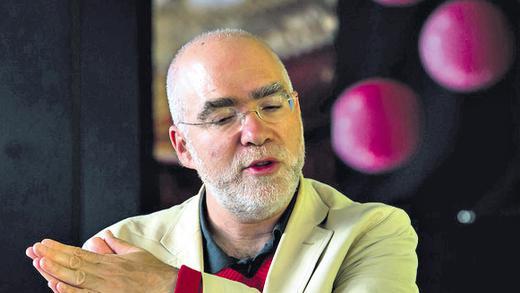

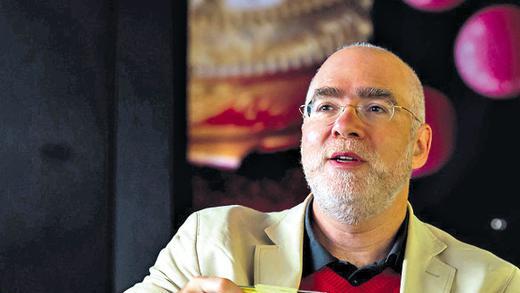

Vladimir Vertlib gehört zu den Autoren, deren Kunst sich vor allem aus dem Staunen speist. Dem Staunen über das, was Menschen so fertigbringen. Und weil es das Staunen ist, aus dem das Erzählen entsteht, schwingt in Vladimir Vertlibs Texten auch dann eine Art gelassener Grundheiterkeit mit, wenn er Unerfreuliches oder gar Traumatisches beschreibt. Diese Heiterkeit sieht man in seinen Augen: Die scheinen hinter der randlosen Brille immer ein wenig zu lächeln. Und Ausschau zu halten nach dem nächsten Anlass zum Staunen. Er selbst nennt das „die Welt schreibend erkunden“.

Im Bayernkolleg hat Vertlib am Montag aus seinen Büchern gelesen und aus seinem Leben erzählt. Eingeladen hat den Schriftsteller russisch-jüdischer Herkunft, der seit 1986 österreichischer Staatsbürger ist, die Fachschaft Russisch.

Als die Eltern 1971 mit ihm aus Leningrad – heute St. Petersburg – nach Israel emigrieren, ist Vladimir Vertlib fünf Jahre alt. Doch in Israel kann die Familie nicht Fuß fassen. Nächste Zwischenstation ist Wien, es folgen Aufenthalte in den Niederlanden, in Italien, den USA. Bis 1981 Österreich – nach zehnjähriger Odyssee – zur dauerhaften neuen Heimat wird.

Wobei der Begriff Heimat in den Textstellen, die Vertlib ausgewählt hat, nicht vorkommt. „Zwischenstationen“ ist ein stark autobiografisch geprägter Roman, aber eben ein Roman. Das Leben in der ersten Wohnung in Wien – gefunden, obwohl die meisten Inserate Ausschlusskriterien wie „Nur Inländer erwünscht“ enthalten – schildert er mit schnörkelloser, lakonischer Sprache.

Die selbstverständliche Brutalität, mit der die Einheimischen die Zugezogenen – „die Tschuschn“ – beschimpfen. Oder das Ehepaar gegenüber, das der Familie Tag um Tag durch die vorhanglosen Fenster in die Wohnung starrt. Als der Vater schließlich die Nerven verliert und den Gaffern seinen nackten Hintern präsentiert, ist die Mutter sauer. Der sechsjährige Sohn freut sich: „Ich war entzückt“, sagt der Ich-Erzähler, der zwar eng verwandt aber nicht identisch mit Vladimir Vertlib ist (Vertlib sagt auf gut österreichisch „ident“).

Als die Mutter, studierte Physikerin und Mathematikerin, einen Nachmittagsjob als Putzfrau in einer Versicherung annimmt, geht der Bub mit, weil er es daheim alleine nicht aushält. In der Firma werden alle mit ihren Titeln angesprochen. Die Chefputzfrau etwa oder der „Herr akademisch geprüfter Versicherungsmathematiker“. Allein das wäre Grund genug zum Staunen, es ist aber vor allem ein Warnschild am Paternoster, das den kleinen Jungen (und heute den Schriftsteller) fasziniert: „Achtung! Alles aussteigen! Weiterfahren gefahrlos.“

Vladimir Vertlib beobachtet genau, was die Machtsysteme mit den Menschen machen. Und verschont dabei auch sich selbst nicht. So beschreibt er in „Schimons Schweigen“ – wiederum als Ich-Erzähler – den 19-jährigen Studenten im dritten Semester, der erstmals eine Studienberatung anbieten darf und anfangs nahezu trunken ist von der vermeintlichen Macht, die diese Funktion ihm, dem so oft zurechtgewiesenen Migranten, über die Studienanfänger gibt.

Die Komik hier entsteht aus der offensichtlichen Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Doch Vertlib ist nicht allzu streng mit seinem Helden, der allen Ernstes an Sätze glaubt wie „Wo die Mystik aufhört, beginnt die Volkswirtschaftslehre“. Das Törichte gehört eben zum Menschsein dazu. Wobei der Wiener dem Törichten eine besondere Note hinzufügt – einen nahezu grotesken Humor, der vor allem das Ziel hat, den Gegenüber zu verblüffen und zu entwaffnen. Vertlib erzählt ein Beispiel. Auf einer Bahnreise ist er mit einem Wiener in Streit über einen Sitzplatz geraten. Vertlib ist bereit einzulenken: „Schauen Sie, ich komme Ihnen doch entgegen.“ Der Kontrahent: „Na und? Ein Geisterfahrer kommt mir auch entgegen.“

Er habe früh verstanden, dass das Wort Aberwitz eben auch das Wort Witz enthält, erzählt Vladimir Vertlib. Schulleiter Peter Rottmann und Fragesteller aus dem Publikum wollen erfahren, wie seine Bücher entstehen, wieviel von ihm selbst einfließt. Darüber denkt er gar nicht so sehr viel nach. Auch nicht darüber, wie österreichisch er inzwischen geworden ist.

„Man kann nicht ganz aus sich selbst aussteigen“, sagt er. Im Übrigen erfahre er vor allem auf Germanistenkongressen, die sich mit seinen Büchern befassen, welch komplexe Überlegungen er in diesem oder jenem Buch angestellt habe. Da hat er dann wieder was zum Staunen.