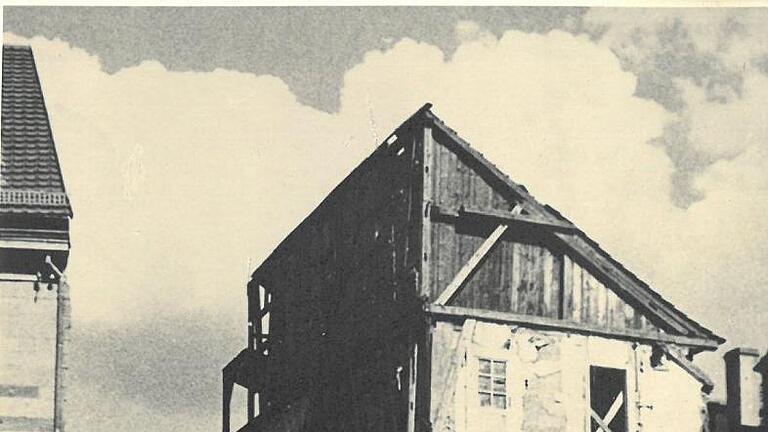

Am 22. April 1942, heute vor 75 Jahren, haben die Nationalsozialisten erstmals Juden aus Schweinfurt deportiert. Es waren 30 Bürger aus der Stadt und 139 aus dem heutigen Landkreis, die meisten mit 31 und 30 aus Theilheim und Obbach, weitere aus Gerolzhofen, Schonungen, Euerbach, Gochsheim, Schwanfeld, Niederwerrn und Oberlauringen. Sie waren großteils vorher in den Häusern Rückertstraße 17 bis 21, den damals sogenannten Judenhäusern, zusammengefasst worden.

Sie alle wurden zunächst nach Würzburg geschafft. Der von dort ausgehende Transport am 25. April 1942 war mit 852 Juden der zahlenmäßig größte in Mainfranken. Ursprüngliches Ziel war das Durchgangslager der Nazis in Izbica in Polen. Das aber war so überfüllt, dass sie in ein Nebenlager kamen. Auf der umfangreichen Datenbasis und dem Wissen der heute in der Rhön lebende Schweinfurterin Elisabeth Böhrer beruht der Großteil der Informationen in diesem Artikel.

Um welche jüdischen Mitbürger aus Schweinfurt es sich handelte, erfuhr das Einwohnermeldeamt der Stadt am 24. April 1942 unter dem Vermerk „Betreff Abmeldungen“. Im Schreiben der Reichsvereinigung der Juden (Geschäftsstelle Schweinfurt) heißt es mit unglaublichem Zynismus: „Durch Abwanderung sind hier folgende Mitglieder der Jüdischen Kultusvereinigung Schweinfurt verzogen". Böhrer weiß, dass sich auch Kinder im Alter von acht und neun Jahren, eine Jugendliche mit 16 und ein 20-Jähriger darunter befanden. Die meisten der Deportierten waren zwischen 43 und 65 Jahre alt.

Schicksal der Familie Weil

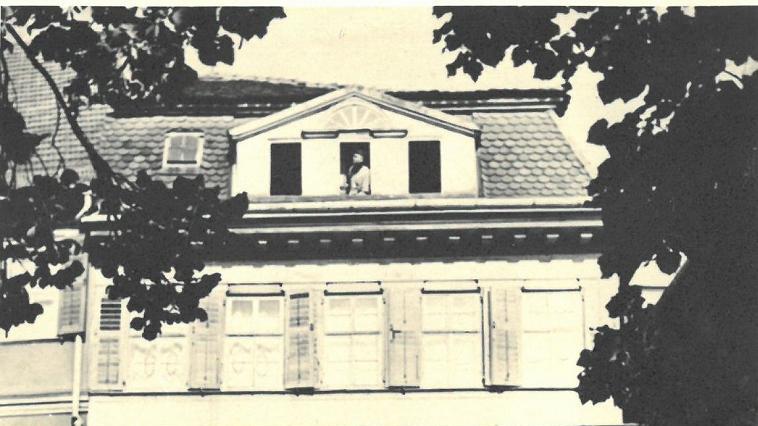

Ein Beispiel ist die Schweinfurter Familie Weil, die am Markt 20 wohnten. Der Kaufmann Alfred Weil (Jahrgang 1881) wurde 1914 Teilhaber der von seinen Eltern Ignaz und Fanny, eine geborene Ehmann, aufgebauten Weingroßhandlung. Ab 1919 betrieb Alfred Weil, Teilnehmer am Ersten Weltkrieg, das Unternehmen mit seinem jüngeren Bruder Ludwig (1884). Am 24. November 1938 teilte der Weinbau-Wirtschaftsverband Bayern mit, dass die Firma ab 10. Dezember 1938 stillzulegen sei.

Schon beim Novemberpogrom in Schweinfurt am 10. November 1938 war Weil festgenommen und bis zur Entlassung am 13. Dezember 1938 im KZ Dachau in „Schutzhaft“ genommen worden. Alfred Weil war viele Jahre im Dienst der jüdischen Gemeinschaft ehrenamtlich tätig und bekannt für seine Hilfsbereitschaft. Ab Mai 1939 fungierte er als dritter Vorstand und Kassier der Israelitischen Kultusgemeinde.

Bekannt ist seine Auswanderungsabsicht in die USA und nach Palästina. Die Gestapo bestätigt am 5. März 1940 noch, „daß keine Tatsachen bekannt sind, die der Auswanderung entgegenstehen nach Nordamerika.“ Die Gründe, warum es dazu nicht kam, sind unbekannt.

Alfred Weil und seine Frau Marie wurden am 22. April 1942 nach Würzburg transportiert, ihnen dort Gegenstände aus ihrem Besitz abgenommen. Drei Tage später wurden sie nach Krasnystaw deportiert und dort im Raum Lublin ermordet. Für den Transport war Weil sogar als Ordner eingeteilt worden und für die städtischen Deportierten verantwortlich. Die Söhne Hans (geboren 1915) und Paul (1922) überlebten. Hans gelangte 1936 über München nach Palästina. Paul emigrierte im April 1939 nach New York. Er besuchte zuletzt 1991 zur 1200-Jahrfeier seinen Geburtsort. Beide sind mittlerweile verstorben.

Zurück zum 22. April 1942, dem dritten Transport, aber ersten mit deportierten Schweinfurtern. Die 30 Betroffenen lebten alle in der Innenstadt. Am 20. April 1942 erhielten sie die Schreckensnachricht. In einem Gestapo-Schreiben vom 12. April 1942 steht: „… Von dem Zeitpunkt der Evakuierung darf den Juden erst am 20.4.1942 Kenntnis gegeben werden. ...“. Jeder musste 80 Reichsmark mitnehmen – für den Transport. Erlaubt war ein Koffer und Verpflegung für 14 Tage.

Böhrer ist auf eine Zeugenaussage gestoßen, wonach die jüdischen Mitbürger am 22. April gegen 6 Uhr mit einem Lkw abgeholt wurden. Für jeden Landkreis und die kreisfreien Städte war vom 22. bis 24. April ein Tag und eine Uhrzeit festgesetzt. Die Juden aus Schweinfurt Stadt und Land waren am 22. April 1942 die ersten, erreichten um 7.30 Uhr mit der Reichsbahn Würzburg. Um 8.30 Uhr hatten sie sich im Saalbau Platz'scher Garten (damals Hindenburgstraße 2, heute Friedrich-Ebert-Ring) zu melden.

Gegenstände wurden weggenommen, bei Wertsachen notierte man die Namen, bei Kleidung und anderem nicht. „Leider fehlt die erste Seite, auf der die Gegenstände der ersten Schweinfurter notiert waren“, bedauert Böhrer. Bei 18 der 30 Personen konnte sie nachweisen, was ihnen weggenommen wurde. Es waren hauptsächlich Bestecke, Broschen und ähnliches.

Waschgelegenheiten gab es nicht

Sie mussten bis 25. April im Saalbau ausharren, auf dem Fußboden oder auf „Strohschütten“ schlafen, Waschgelegenheit gab es keine. Am 25. April 1942, eskortiert von der Schutzpolizei, marschierten 852 Juden zum Güterbahnhof „Aumühle“. Der Transportzug DA 49 fuhr um 15.20 Uhr vom Hauptbahnhof nach Bamberg, wo weitere 103 Juden zusteigen mussten. Am 28. April erreichte der Zug Lublin, kam am gleichen Tag um 8.35 Uhr am Bahnhof Krasnystaw an. Zu Fuß ging es ins Nebenlager. Gehbehinderte und Gepäck wurden mit Pferdefuhrwerken befördert. Niemand hat diesen Transport überlebt.

Bei weiteren Deportationen ab Würzburg nach Theresienstadt am 9./10. September sowie am 21./23. September 1942 waren 18 beziehungsweise fünf Schweinfurter dabei. Von den seit November 1941 ab Würzburg deportierten 2068 Personen haben 60 überlebt, davon keiner aus Schweinfurt.

Viele weitere Schweinfurter jüdischen Glaubens wurden von anderen Orten aus in Vernichtungslager deportiert. In Schweinfurt, das 1933 unter 40 000 Einwohnern 363 jüdische Bürger zählte, lebten Ende 1942 noch drei Juden. Sie waren durch arische Ehepartner geschützt und überlebten in Schweinfurt. Die meisten der 363 Schweinfurter Juden konnten noch rechtzeitig auswandern, das Gros in die USA und nach Palästina.