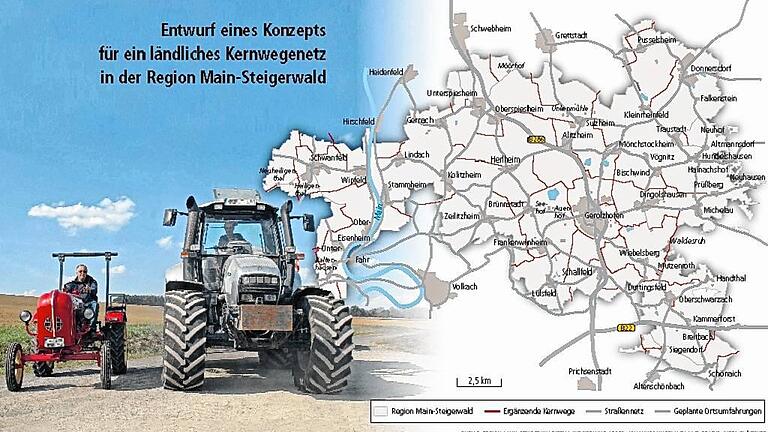

Eine zukunftsfähige Infrastruktur für die Landwirtschaft zu schaffen, das ist ein Ziel des Kernwegekonzepts für die Region Main-Steigerwald.

Das soll außerdem Kreis- und Staatsstraßen mit den Kernwegen verbinden und damit den überregionalen landwirtschaftlichen Verkehr steuern.

In den vergangenen Monaten wurde durch die BBV-Landsiedlung, ein Dienstleistungsunternehmen des Bayerischen Bauernverbandes, ein Entwurf für das Kernwegenetz erarbeitet.

Für die Orte der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen, Donnersdorf, Michelau, Dingolshausen, Markt Oberschwarzach, Lülsfeld, Frankenwinheim und Sulzheim, für die Stadt Gerolzhofen sowie für die Gemeinde Kolitzheim wurde es im Rahmen einer Informationsveranstaltung im alten Rathaus in Gerolzhofen der Öffentlichkeit vorgestellt. Für die ebenfalls beteiligten Gemeinden Schwanfeld, Wipfeld und Markt Eisenheim fand die gleiche Veranstaltung bereits tags zuvor in Schwanfeld statt.

Wirtschaftswege oft zu schmal

Der zweite Bürgermeister der Stadt Gerolzhofen, Erich Servatius, freute sich bei seiner Begrüßung über die große Zahl an anwesenden Bürger und Amtsträger. Er sah darin eine Bestätigung der Wichtigkeit des Themas.

Es liege nun die Konzeption für die ganze Region „aus einem Guss“ vor, so Servatius, bei der jede Gemeinde für sich entscheiden könne, wann und wo sie umgesetzt werden soll.

Die Notwendigkeit eines solchen Konzeptes liege auf der Hand: die modernen Schlepper, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, werden samt ihrer Maschinen und Gerätschaften immer größer. Damit stellen sich die teils ohnehin nur unzureichend befestigten Wirtschaftswege vielerorts als zu schmal dar und leiden unter der großen Last.

Außerdem wären früher die Wege oft nur drei- oder vierhundert Meter bis zur Nachbargemarkung gebaut worden, da nicht gewollt war, dass auswärtige Landwirte diese mitbenutzen, betonte Diplom-Ingenieur Peter Pfeuffer von der BBV-Landsiedlung bei seinem Vortrag.

Das neue Konzept habe den Anspruch einer „überregionalen Erschließungsfunktion“. Es sei ausdrücklich nicht nur für einzelne Gewanne gedacht.

Neben der zukunftsorientierten Landwirtschaft soll auch die Bevölkerung insgesamt profitieren: Einerseits seien die neuen Wege „multifunktional“, andererseits könnten sie dazu dienen, den landwirtschaftlichen Verkehr möglichst aus den Ortschaften herauszuhalten, erläuterte Pfeuffer.

Auftakt im Januar

Begonnen hatte die Arbeit an dem Konzept im Januar dieses Jahres mit einer Auftaktveranstaltung. Es folgte eine intensive Vorbereitungsphase im Frühjahr, unter anderem mit mehreren Abstimmungsprozessen, welche gemeindeweise unter Hinzuziehung von fachkundigen „Schlüsselpersonen“ stattfanden. Dabei konnten die Gemeinden vor allem Wünsche bezüglich der Wegetrassenführung äußern.

Nachdem im Mai ein erster Entwurf ausgearbeitet war, konnten verschiedene Behörden und Träger öffentlicher Belange, wie beispielsweise der Bauernverband oder Naturschutzbehörden, eingebunden werden. Deren Vorabeinschätzungen wurden anschließend in das Konzept eingearbeitet.

Bestandsaufnahme an Wegen

Im September und Oktober konnte eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Wege inklusive Erfassung ihres baulichen Zustandes vonstatten gehen, ehe eine Rücksprache mit dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) und den Kommunen stattfand. Bei der wurde das Konzept nochmals abgestimmt und aktualisiert.

Infolgedessen mussten einige Vorschläge entfallen oder aus Gründen des Natur- beziehungsweise Gewässerschutzes abgeändert werden. Nun steht ein Konzept, welches bestehende Hauptachsen in einem Raster von 1,5 bis 2 Kilometer Abstand auf dem Gesamtplan verbindet.

In der Summe soll das Kernwegenetz im Planungsgebiet 140 Kilometer lang sein. Fast 90 Prozent davon sind bereits vorhanden und befestigt, sodass hier keine neuen Eingriffe in die Natur stattfinden müssten.

Elf Prozent der Gesamtstrecke sind nur als Erdwege vorhanden und müssten ausgebaut werden. Lediglich zwei Prozent, mithin also drei Kilometer Wegstrecke, dienten dem Lückenschluss und müssten daher komplett neu angelegt werden, wie Peter Pfeuffer mittels Beamer-Präsentation darstellte.

Ausgelegt ist der Entwurf eines Konzepts für das Kernwegenetz auf die nächsten 25 Jahre, sodass den betroffenen Gemeinden eine Unterteilung in kurz-, mittel- und langfristige Umsetzungsempfehlung an die Hand gegeben wird.

Asphalt oder Beton 3,5 Meter breit

Als Regelprofil der ländlichen Kernwege wird eine 3,5 Meter breite Fahrbahn mit Beton- oder Asphaltschicht und Tragschicht im Unterbau gefordert. Die befestigten Bankette betragen jeweils 0,75 Meter, sodass eine befahrbare Kronenbreite von insgesamt fünf Metern gegeben ist. Teil des Ausbaus sollen auch eine gezielte Entwässerung sowie ausreichende Radien und verkehrsgerechte Einmündungen sein. Ausgelegt wird die Bauweise auf eine Achslast von bis zu 11,5 Tonnen.

Johannes Krüger vom ALE stellte unterschiedliche Modelle zur Umsetzung des Konzeptes für das Kernwegenetz vor. Neben dem Gemeindemodell, bei dem nur ein begrenztes Gebiet zum Wegebau herangezogen wird, sei vor allem das Flurneuordnungsmodell, bei dem ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz stattfindet, sinnvoll.

Als weitere Variante stellte er ein Infrastrukturmodell vor, welches allerdings nur bei überörtlichen Projekten greift. Was im Einzelnen für die Gemeinden zur Anwendung kommen soll, bedürfe einer Prüfung im Einzelfall, insbesondere vor dem Hintergrund unterschiedlich hoher Förderungschancen durch staatliche oder europäische Mittel, sagte Krüger.

Er betonte, dass die schrittweise Umsetzung die Kommunen viel Kraft und Arbeit kosten würde, auch im Hinblick auf die Flächenbereitstellung. Allerdings wies er darauf hin, dass es ganz ohne ein solches Konzept keine oder nur geringe Förderung gebe.

Detailplanungen nötig

Das nun vorhandene Konzept beinhalte noch kein Baurecht. Detailplanungen der Kommunen könnten daher nicht entfallen. Das Kernwegekonzept biete die Chance auf Förderung der wichtigsten regionalen landwirtschaftlichen Wege. Es „trägt zu einer positiven Weiterentwicklung der Region bei“, lautete sein abschließendes Fazit.

Der weitere Zeitplan sieht eine Fertigstellung des Konzeptes inklusive Karten, Erfassungsbögen, Umsetzungsempfehlungen und Erläuterungsberichte bis Januar nächsten Jahres vor.

Anschlüsse an Nachbarregionen

Auf Nachfrage aus dem Publikum bestätigte Krüger, dass die Gemeinden Baulastträger der Wege seien. Ebenso seien wegemäßige Anschlüsse an die Konzepte umliegender Allianzen mit integrierter ländlicher Entwicklung vorgesehen, so Krüger.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung hatten alle Anwesenden die Möglichkeit, sich auf detaillierten Plänen einen Überblick über die vorgesehene Trassenführung zu machen. Die Vertreter der BBV-Landsiedlung sowie des ALE standen bereitwillig Rede und Antwort.

all die subventionierten mit politischem Segben "Nimmersattgeldgier-Lobbyisten"

sollten aus Vernunftgründen ein Überlebenstraining in der Wüste oder Urwald absolvieren.

Evtl. kommt noch z.B. ein "Überlebensfunke mittels Streicholz" zum Zünden...

Im übrigen darf an das Sprichwort "Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein"

erinnert werden.

Kosten? Mit Nachhaltigkeit hat das alles nichts mehr zu tun; geht nur auf Kosen der

Normalität, Mensch und Natur.

Kurios ist: Für sinnlose Windrad-Subventionen in Schwachwindgebieten wird die Hand "offen" gehalten. Beim Trassenbau "wehrt" man sich; Klar doch; es gibt ja keine

Subventionen. Nur: wer -A- sagt sollte auch -B- sagen.

Wie wärs denn wieder mal für eine subventionslose Landwirtschaft in "Eigenverantwortlichkeit"; siehe z.B. mittelständische Firmen, Handwerksbetriebe....

Schlussfolgerung: Bei diesen oft planlosen dubiosen "Geschäftsmodellen" handelt es

sich vielmals um "geistige Tieffliegerei".