In zahlreichen Gemeinden des Landkreises wird an die Geschichte der dort einst lebenden Juden erinnert. Auch an deren Vertreibung, Deportation und Ermordung in der Zeit des Nationalsozialismus. Jetzt hat sich der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung und frühere Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle vor Ort über die Erinnerungskultur in Rhön-Grabfeld informiert. Exemplarisch besuchte Spaenle die Gemeinden Unsleben und Kleinbardorf.

"Die historische Verantwortung wird hier hervorragend in die Zukunft getragen", sagte Ludwig Spaenle vor der Dorfscheuer in Unsleben. Rund um die ehemalige Synagoge mit dem benachbarten Mahnmal zur Erinnerung an den Holocaust der jüdischen Bevölkerung von Unsleben und dem neueren "Koffer", der zum Projekt DenkOrt Deporationen in Unterfranken gehört, informierte sich Spaenle über das Gedenken an die einst reiche jüdische Kultur im Landkreis Rhön-Grabfeld. Der Antisemitismusbeauftragte reist derzeit durch Bayern, um sich in zahlreichen Gemeinden ein Bild über die dort gelebte Erinnerungskultur zu verschaffen. In Rhön-Grabfeld besuchte Spaenle zunächst Unsleben und am darauf folgenden Tag den jüdischen Friedhof nahe Kleinbardorf.

Gelebte Erinnerungskultur als Chance

In Unsleben zeigte sich Ludwig Spaenle beeindruckt von der Intensität, wie mit der jüdischen Geschichte innerhalb des Dorfes umgegangen wird. "Je mehr Menschen davon wissen, desto mehr Verständnis wird der Geschichte der Juden entgegen gebracht", sagte Spaenle. Vor der Dorfscheuer erläuterte 2. Bürgermeister Patrick Gottwald das Denkmal für die zahlreichen ehemaligen Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde, die in der Zeit des Nationalsozialismus deportiert und umgebracht wurden.

Bildhauer Paul Diestel stellte seinen "Koffer" vor, den er im Rahmen des unterfrankenweiten Projekts "Denkort" für sein Heimatdorf im vergangenen Jahr installiert hatte. Als neues Projekt präsentierte Diestel zwei metallene Kunstwerke, die an Thorastäbe erinnern sollen und die er im Nachhall des Denkort-Projekts gefertigt hatte. Die in Unsleben gelebte Erinnerungskultur bezeichnete Ludwig Spaenle als eine Chance, "jungen Menschen in ihrer Umgebung die Zusammenhänge der jüdischen Geschichte deutlich zu machen."

Mehr als 300 Seiten über Juden in Rhön-Grabfeld

Dem Besuch des Antisemitismusbeauftragten folgten Landrat Thomas Habermann, Bezirksheimatpfleger Professor Dr. Klaus Reder, Kreisheimat- und Archivpfleger Reinhold Albert, die Expertin für jüdische Geschichte Elisabeth Böhrer sowie Professor Dr. Josef Hesselbach und Angela Bungert, die sich um die Aufarbeitung der Geschichte der Juden in Unsleben verdient gemacht haben. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung mit Klezmermusik sorgten die Klarinettisten Burkard Euring und Julian Will.

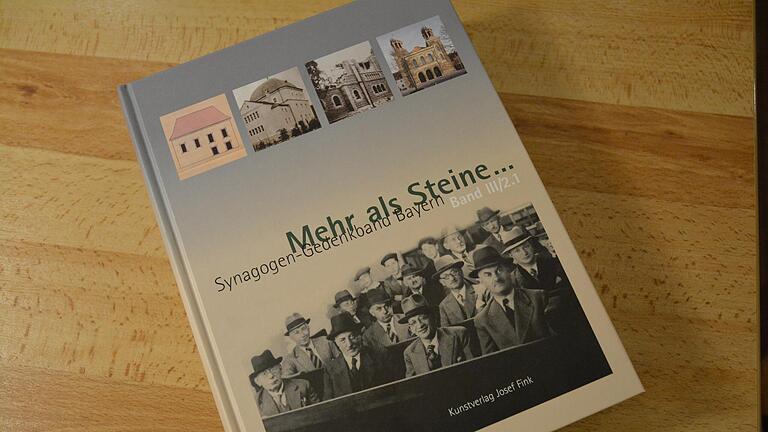

Der Besichtigung des Mahnmals und des "Koffers" schloss sich ein Abendessen in der Krone Schenke an. Dort stellte Reinhold Albert den in diesem Jahr erschienenen Synagogen-Gedenkband Bayern vor. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigen sich namhafte Wissenschaftler in mehreren Bänden mit der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in Bayern bis in einzelne Gemeinden, ausgehend von den einstmaligen Synagogen. Mit den Bänden III, 2.1 und 2.2 liegt nun auch auf mehr als 300 Seiten die Geschichte der einstmaligen Synagogen im Landkreis Rhön-Grabfeld vor.

Alle Orte mit jüdischer Geschichte berücksichtigen

Wissenschaftlich aufgearbeitet im Synagogen-Gedenkband wurde die Geschichte der Juden aus folgenden Landkreisgemeinden: Bad Königshofen, Bad Neustadt, Bastheim mit Reyersbach, Eichenhausen mit Rödelmaier, Höchheim, Kleinbardorf, Kleineibstadt, Mellrichstadt, Nordheim mit Hausen, Oberelsbach mit Weisbach, Oberwaldbehrungen, Trappstadt, Unsleben sowie Willmars mit Weimarschmieden.

Kreisheimatpfleger Reinhold Albert bezeichnete die beiden Bände über die Geschichte der Juden in Unterfranken schlichtweg als grandios und hatte gleich noch einen Vorschlag parat: Aus dem Synagogen-Gedenkband Bayern unter dem Titel "Mehr als Steine..." könnte in einigen Jahren das Kapitel Rhön-Grabfeld extrahiert und in einem eigenen Buch veröffentlicht werden. Dies vor dem Hintergrund, dass die beiden nun vorliegenden Bände im Buchhandel stolze 99 Euro kosten. Im Rahmen dieser weiteren Veröffentlichung könnten auch weitere Landkreisgemeinden genannt werden, in denen es zwar eine jüdische Vergangenheit, aber eben keine Synagoge gab.

Da müsste doch eigentlich irgendwo in dem Band zu lesen sein, dass nur die Ortschaften behandelt wurden, die 1932/1933 noch eine jüdische Kultusgemeinde hatten. Und schön von den Verantwortlichen, dass noch die Gemeinden berücksichtigt wurden, die sich vorher aufgelöst hatten.

Schreiben Sie doch im Heimatjahrbuch im nächsten Jahr einen Beitrag über Hollstadt darüber. Soweit ich informiert bin, gab es ab Mitte des 19. Jahrhundert kein jüdischen Leben mehr im Ort. Und wenn man dort mal ins Archiv zum Forschen gehen wollte, hat das der Bürgermeister erfolgreich verhindert.