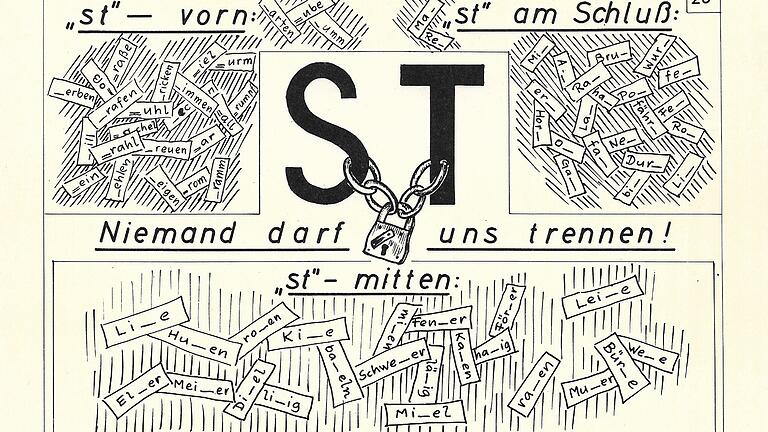

Das Lohrer Schulmuseum ist um einen Schatz reicher: Vor wenigen Monaten konnte von einem privaten Sammler eine dreiteilige Rechtschreibkartei der Jeha Lehrmittelanstalt Hamburg erworben werden. Die Unterrichtsmaterialien stammen aus den 1970er-Jahren. Auf DIN-A3-Karten werden die Regeln in Bildern und Merksätzen erklärt.

Gültig sind sie schon lange nicht mehr. Am 1. August 1998 trat die reformierte deutsche Rechtschreibung in Kraft mit dem Ziel, die Orthografie zu vereinfachen. Nachbesserungen folgten in den Jahren bis 2018. Bereits 1996 hatte sich die Zahl der Regeln deutlich verkleinert. Bei Kommata gab es großzügige Kann-Bestimmungen, substantivierte Adjektive oder Partizipien in festen Wortgruppen wurden jetzt groß geschrieben, Wortverbindungen wurden fortan getrennt geschrieben (Beispiele: deutlich machen, heilig sprechen). Für einen Sturm der Entrüstung sorgte, dass nun nach einem langen Vokal "ß" (außen, Fuß) folgte und nach einem kurzen Vokal "ss" (muss, Kuss). Nachdem vom Rat der deutschen Rechtschreibung die Regeln überarbeitet worden waren, gehörten ab 2016 eingedeutschte Fremdwörter wie Majonäse, Ketschup, Nessessär oder Joga der Vergangenheit an.

Rechtschreibkompetenz gilt als Schlüsselqualifikation

Die Rechtschreibkompetenz gilt als Schlüsselqualifikation. Ziel der Schulen ist, dass alle Schülerinnen und Schüler sie erwerben. Sie besteht aus den Aspekten Beachtung der Zeichensetzung, Verfügen über Fehlersensibilität, Korrigieren der eigenen Schreibung und Anwendung der Rechtschreibstrategien. Letztere umfassen unter anderem die Fähigkeit, Wörter zu schreiben, wie sie gesprochen werden (lautgetreues Schreiben) und die Berücksichtigung von orthografischen Regelungen.

Als sich die Aufregung um die Reform laut dem Rat der deutschen Rechtschreibung weitgehend beruhigt hatte, schrieben bereits 80 Prozent der Grundschüler in reformierter Schreibung. 84 Prozent der Deutschen lehnten die Reform aber ab. Der frühere Bundesaußenminister Klaus Kinkel wetterte, sie sei "ein typisches Fossil des technokratischen Machbarkeitswahns der 1970er-Jahre". Damit müsse Schluss sein.

Namhafte Schriftsteller wie Günter Grass, Siegfried Lenz oder Martin Walser riefen zum Boykott der Reform auf. Der Journalist Günter Wallraff sprach von einer "kaum nachvollziehbaren Schreib-Verhunzung", die zur Verunsicherung führe. Dennoch wurden 2001 bereits 80 Prozent aller neu erschienenen Bücher in reformierter Schreibung verfasst, die Zeitungen wendeten sie zu 96 Prozent an.

Für eine neue Rechtschreibaufregung indes sorgt gegenwärtig die geschlechtergerechte Schreibung mit dem Genderstern. Vorerst wird sie nicht ins Regelwerk der deutschen Sprache und auch nicht in den Duden einziehen.

Mit seiner Aussage "kaum nachvollziehbare Schreib-Verhunzung" hat er 100 prozentig recht!

Texte sind nicht mehr flüssig zu lesen und das was Sie aussagen sollen ist oft unverständlich und irreführend.

Das fällt auch immer wieder sogar bei den Nachrichtensprechern auf.

Und ja, ohne *Innen.

Dieses Gegendere ist jetzt nur noch eine id... Steigerung des Ganzen!