2009 kaufte die Stadt Lohr das Anwesen Fischer, Hausnummer 279 am Kirchplatz, in der Absicht es als Bildungszentrum für Stadtbibliothek, Volkshochschule und Sing- und Musikschule zu nutzen, was jedoch wieder verworfen wurde, beziehungsweise aus Geldmangel unterblieb. Nunmehr ist diese Idee neu aufgegriffen worden und es gilt abzuwarten, was geschehen wird.

Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurden dort Möbel gebaut und verkauft. Beim ersten Schreiner handelte es sich offensichtlich um Andreas Schmitt, von dem im Stadtarchiv eine Bauskizze erhalten ist, wonach er im Erdgeschoss Schaufenster einbauen wollte.

Im Brandversicherungsregister von 1831 wird als Hauseigentümer der Kaminkehrer Franz Schenzel genannt. Die dazugehörige halbe Scheune ist auf den Namen Joseph Amrain eingetragen. Der Name Fischer taucht erst 1878 in der Person Carl Adolf Fischer auf.

Erben versteigern Anwesen

23 Jahre später ist in der Lohrer Zeitung vom 17. September 1853 zu lesen, dass die Erben von Franz Schenzler (wie er jetzt genannt wird) das Anwesen versteigern. Ab 1853/54 werden als Hauseigentümer im Grundstückskataster der Conditor Joseph Amrhein und im Grundstückskataster 1890 Conditor Georg Amrhein mit seiner Frau Margaretha aufgeführt.

Hier wird nun neben Wohnhaus, Keller, Stall, Holzhalle und Schweineställen auch noch eine Schreinerwerkstätte mit Hofraum aufgezählt. Diese wurde wohl von dem Schreiner Andreas Schmitt unterhalten, wie nach einem Vermerk zu vermuten ist, wonach dieser nach Notariatsurkunde vom 24. April 1879 das Haus für 5125 Mark "erstrichen", also ersteigert haben soll. Mit dem Namen Andreas Schmitt ist die eingangs erwähnte Bauzeichnung für das Haus versehen. Detailpläne gibt es aber leider nicht mehr.

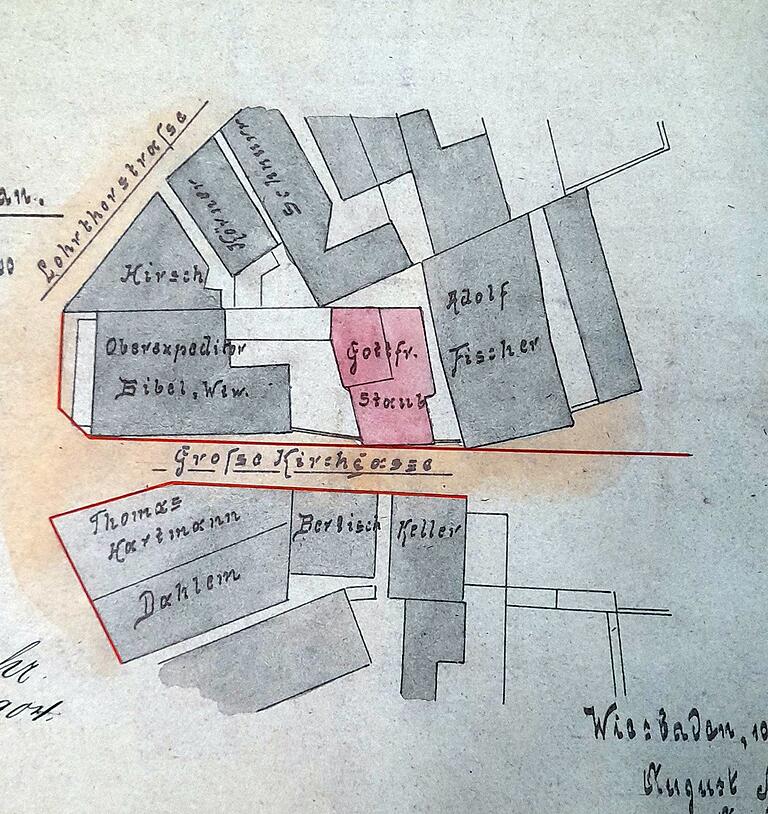

Nach den privaten Aufzeichnungen der Familie Fischer soll Adolf Fischer das Anwesen 1878 gekauft haben. Im Lohrer Anzeiger vom 18. Juli 1890 wird berichtet, dass der Möbelschreiner Adolf Fischer das bereits seither von ihm bewohnte Haus des Conditors Georg Amrhein in der großen Kirchgasse für 7000 Mark erworben hat. Möglicherweise hat Amrhein das Anwesen 1879 über eine Zwangsversteigerung aus der Hand von Schmitt erhalten, die am 21. Januar 1879 im Lohrer Anzeiger angekündigt wurde. Das Ergebnis der Versteigerung ist aber nicht veröffentlicht worden.

Auf der eingangs erwähnten Bauzeichnung, der keine weiteren Unterlagen beigefügt sind, ist nur der Name Andreas Schmitt vermerkt. Erst für 1870 findet sich ein Baugesuch des Schreiners Andreas Schmitt von Lohr. Dieses bezieht sich auf das schmale, langgezogene Haus zwischen dem Wohnhaus und dem Kirchturm (siehe Aufnahme aus der Sammlung Schäfer und den Lageplan um Haus Staub).

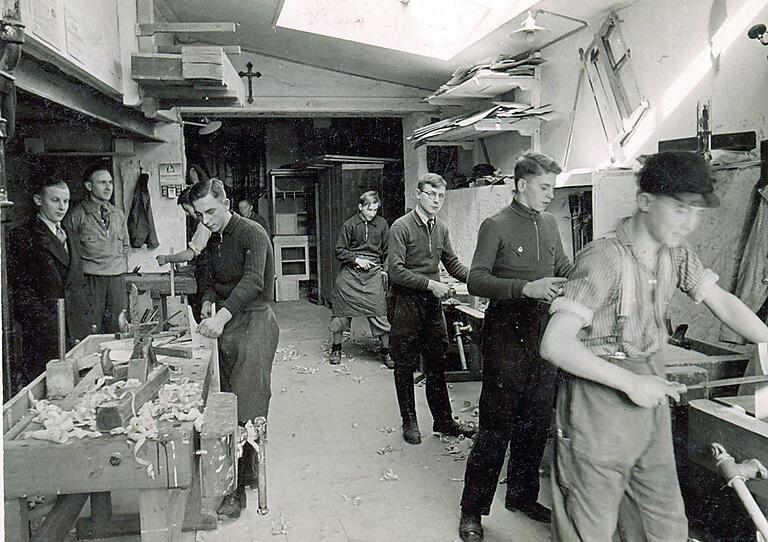

Die Genehmigung war umstritten, da vonseiten der Mädchenschule sowie der Kirchenverwaltung zu große Lärmbelästigungen aus der Schreinerei befürchtet wurde, was später in der Tat immer wieder zu Ärger führen sollte und 1969 zum Neubau an der Jahnstraße.

Türgewände geben Rätsel auf

Zu den ältesten Aufzeichnungen über Eigentumsverhältnisse in der Lohrer Altstadt, auf die man zurückgreifen kann, zählt das Güterverzeichnis von 1654. Da es zu dieser Zeit noch keine Plannummern gab, ist das jedoch nicht ganz einfach auf die heutigen Verhältnisse umzusetzen. Vor allem kann damals, beziehungsweise schon vorher die Bebauung eine ganz andere gewesen sein.

Rätsel geben die beiden Türgewände im 1969 neu errichteten Gebäude auf, die nach dem Abbruch des alten Gebäudes im Treppenhaus zum Keller in der Betonwand eingelassen wurden. Leider wurden hierzu keinerlei Aufzeichnungen zur Herkunft angefertigt.

Die Tatsache, dass das Haus Fischer eine Wendeltreppe aus Sandstein besaß und aus früheren Zeiten noch zwei handwerklich fachmännisch gearbeitete Türgewände aus der Zeit um 1526 und 1615 auffindbar waren, lässt die Vermutung zu, dass es sich wohl ehemals um einen etwas wohlhabenderen Eigentümer gehandelt haben dürfte. Dies scheint auch aufgrund der zentralen Lage auf dem Kirchenhügel und die Größe des Gebäudes mit seinem Umgriff nicht unwahrscheinlich. Hierzu könnte gut der Eintrag im Güterverzeichnis passen "Weingärtner Johann Paulus, Rodtgerber, mit der Beschreibung: ein Wohnhaus, Scheuer und Hofreit bei der Kirchen. Gerber gab es einst in Lohr viele und wenigstens einige davon waren durchaus wohlhabend.

Gardinen und Särge

Das Sprichwort Handwerk hat goldenen Boden, hatte über Jahrhunderte hin zweifelsohne seine Berechtigung und die Stadt Lohr wäre nicht zu ihrer heutigen wirtschaftlichen Bedeutung gelangt, wenn nicht zahlreiche Handwerker unterschiedlicher Art mit großem Fleiß dazu beigetragen hätten. Doch sie mussten sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen, seien es die Ansprüche an die Größe der Arbeits- und Ausstellungsflächen oder an den Einsatz von modernen Gerätschaften und vieles andere mehr.

Adolph Fischer, der Unternehmensgründer des Möbelhauses Fischer hat sich dieser Aufgabe gestellt. So war er 1892 nach dem Drechsler Dildey der zweite Handwerker in Lohr, der einen Gasmotor zum Einsatz brachte, später ersetzt und ergänzt um Elektromotoren. Sowohl Adolf Fischer als auch sein Nachbar Gottfried Staub nahmen 1878 an der großen Gewerbeausstellung in Lohr teil, bei der die Lohrer Handwerksmeister die zahlreichen Besucher von ihrer Kunstfertigkeit überzeugen konnten. Fischer beschränkte sich auch nicht nur auf die Möbelherstellung. Bei ihm gab es ab 1892 auch Gardinen. Seit 1889 bot er auch Särge an, wozu er auf sein "Lager im Hofe links" verwies.

Als der Handwerksmeister Adolf Fischer, seit 1879 verheiratet mit Dorothea Goßmann, 1910 starb, übernahmen seine Söhne Georg und Franz das Geschäft am Kirchplatz und führten dieses im Auftrag ihrer verwitweten Mutter bis 1926 gemeinsam weiter.

Das Geschäft wurde aufgeteilt

Beide sahen aber wohl am Kirchplatz keine ausreichenden Entwicklungsmöglichkeiten. Georg Fischer errichtete deshalb an der Haaggasse einen neuen Betrieb; dort befindet sich jetzt das Blumengeschäft Schemm. Damit verbunden war ein Geländetausch mit der Stadt Lohr: Fischer erhielt kostenlos ein Grundstück am "Grimme Haag", also in der heutigen Haaggasse, zum Neubau einer Schreinerwerkstätte. Dafür trat er das umstrittene Werkstattgebäude auf dem Kirchplatz ab, das die Stadt abbrechen ließ. Die Kirchengemeinde erbaute zur Abgrenzung des Fischer-Anwesens vom Kirchplatz eine Mauer, hinter der Franz Fischer ein Holzlager mit Werkstatt einrichtete.

Franz Fischer Senior übergab seinen Betrieb am Kirchplatz 1938 seinem Sohn Georg Franz. Auch dieser suchte weitere Entwicklungsmöglichkeiten und erwarb bereits 1940 das Nachbaranwesen des Zinngießermeisters Gottfried Staub, Hausnummer 278.

Der 1955 errichtete Neubau auf dem Gelände Staub brachte 300 Quadratmeter neue Verkaufs- und Ausstellungsfläche. Aber auch das reichte nicht, um auf dem Möbelmarkt mit seiner rasanten Veränderung zu bestehen.

1969 wurde das alte Anwesen Fischer am Kirchplatz abgebrochen und durch einen modernen, dreistöckigen Bau ersetzt. Die Werkstatt wurde ausgelagert ins Nägelseegebiet. Doch die Möbelanlieferung an den Kirchplatz war weiterhin erforderlich. Die Möbeltransport-Lastkraftwagen wurden immer größer, was immer wieder zu Schwierigkeiten beim Drehen auf dem engen Kirchplatz führte, weshalb so mancher Lindenbaum dort mehrfach ersetzt werden musste.

Dem ein Ende zu bereiten war auch der Kirchenverwaltung ein großes Bedürfnis, was dazu führte, dass Franz Fischer 1976 an der Jahnstraße auf ehemaligem Kirchengelände Platz für den Neubau eines Möbellagers mit Werkstätte fand. Zum 75-jährigen Bestehen gab es vorübergehend auch noch eine Filiale in Frammersbach. Zwei Kinder Franz Fischers, Andrea und Frank, stiegen als vierte Generation mit ins Geschäft ein. 2001 starb Schreinermeister Franz Fischer im Alter von 77 Jahren und der Standort am Kirchplatz wurde aufgegeben.

2009 kaufte die Stadt das gesamte Anwesen am Kirchplatz, in der Absicht es als Bildungszentrum für Stadtbibliothek, Volkshochschule und Sing- und Musikschule zu nutzen, wozu es aber nicht kam. Nun hat die Stadt dieses Ziel erneut aufgegriffen und das Haus am Kirchplatz soll wieder mit Leben erfüllt werden.

Weitere Geschichten über Lohrer Häuser gibt es im kürzlich erschienenen Buch von Josef Harth.