Aus dem Blickwinkel der Natur ist es tröstlich zu sehen, wie die Natur die Wunden repariert, die der Mensch ihr aufzwingt. Narben bleiben jedoch zurück. In unserem Fall sind die Narben die „Strecke 46“. Diese Autobahn sollte Bad Hersfeld mit dem 170 Kilometer entfernten Würzburg verbinden und dabei durch die Täler des Spessarts und über die Höhen der Rhön führen. An den meisten Stellen fehlte bei der Baueinstellung nur noch die Betonfahrbahn. Die aber kam nie: Bevor diese aufgebracht werden konnte, kam der Krieg. Und als der vorbei war, war es auch mit der „Strecke 46“ zwischen Würzburg und Fulda vorbei.

In den 1960iger Jahren verlegte man die Trasse – nun als Bundesautobahn A 7 - in Bayern rund 20 Kilometer weiter östlich in Richtung Schweinfurt. Seit 2003 steht Deutschlands längste Autobahnruine - damals europaweit einmalig - unter Denkmalschutz.

Vor Ort ist auf den ersten Blick nichts von einer Autobahn oder imposanten Bauwerken zu sehen. Man erkennt überwucherte Erdhaufen mitten im Wald, nichts Spektakuläres. Dabei haben hier bis zu 9500 Arbeiter den Waldboden bis auf den mineralischen Untergrund abgetragen und den abgetragenen Humus links und rechts in den geschlagenen Waldschneisen aufgehäuft.

Das Zwielicht des Waldes schafft beim zweiten Blick eine eigenartige Atmosphäre: Mitten im Wald stolpert man über halbfertige Brücken, Entwässerungsbauwerke oder Straßenunterführungen, die scheinbar sinnlos in der Gegend herumstehen. Man entdeckt beim näheren Hinsehen dichtbewachsene Geländeeinschnitte und Straßendämme.

Insgesamt 47 Relikte dieser „vergessenen Autobahn“ zeugen von einer aufgegebenen Großbaustelle mitten in den Landkreisen Main-Spessart und Bad Kissingen. Auf einer Länge von 30 Kilometern wurde hier zwischen 1936 und 1939 die „Strecke 46“ aus dem Boden gestampft, Teil der geplanten Nord-Süd-Verbindung von Hamburg an den Bodensee.

14 Tage nach Kriegsbeginn, am 15. September 1939, wurden die Arbeiter jedoch zur Autobahnbaustelle zwischen Koblenz und Trier abgezogen. Die Strecke in der Eifel galt –anders als die „Strecke 46“, welche im nirgendwo begann und im nirgendwo endete - als Aufmarschstraße gegen Frankreich und wurde somit als kriegswichtig angesehen. Sie wurde ebenfalls – wie die „Strecke 46“ - nicht fertig gebaut und blieb ebenfalls als „Ruinenstrecke“ in der Landschaft zurück. Ein fast schon symbolhaftes Zeichen gegenüber dem „3. Reich“.

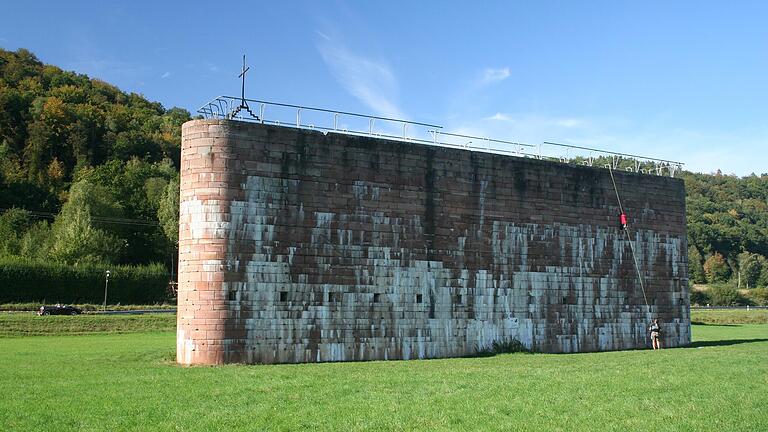

Nach dem Krieg demontierten die amerikanische Armee und die einheimische Bevölkerung die Baustelle der „Strecke 46“, fuhren Sand, Kies und Zement bis nach Nürnberg weg, holten sich die Bruch- und Backsteine, die Entwässerungsrohre – also quasi alles, wofür man eine aktuelle Verwendung hatte.

Dann kam die Natur

Erst im Jahre 2020 fanden sich alle von den Bauarbeiten der „Strecke 46“ betroffenen Kommunen (Zeitlofs, Burgsinn, Gräfendorf, Gemünden am Main, Karsbach und Gössenheim) und die „Bayerischen Staatsforsten“ für das gemeindefreie Gebiet „Forst Aura“ zusammen und schlossen mit der „Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte e.V.“ das LEADER-Kooperationsprojekt "Strecke 46 - Auf Spurensuche" ab.

Der Weg dorthin war steinig und mühsam. Ein erstes Vorhaben des Naturpark Spessarts e.V. scheiterte im Jahre 1998 am Widerstand der Gemeinde Burgsinn. Man hatte Angst, dass solch ein Vorhaben die ewig Gestrigen geradezu einladen würde, zu dieser Autobahnruine zu pilgern. Ein Lokalreporter dieser Zeitung verpackte dieses Gedankengut in der Überschrift seines damaligen Artikels höchst reißerisch: „Kein Mekka der Rechtsradikalen in Burgsinn“.

Diese tatsächlich vorhandene historische Hinterlassenschaft lässt sich jedoch nicht einfach entfernen oder totschweigen, wie viele dies wollten, sondern bedarf als einmaliges Zeugnis des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte einer eingehenden Erforschung. Diese erfolgte und brachte weitere überraschende Ergebnisse ans Tageslicht:

So liegt die Wiege des unterfränkischen Autobahnbaus doch tatsächlich in den Burgsinner Wäldern verborgen. Und: Die NSDAP – speziell Gauleiter Hellmuth, wie aber auch alle damaligen Kreisleiter - haben den Baubeginn bei Burgsinn geradezu verschlafen. Es gab keinen sogenannten „1. Spatenstich“. Somit ist die „Strecke 46“ die einzige Reichsautobahn in ganz Deutschland, bei welcher keine braune Weiheveranstaltung erfolgte.

Die Absurdität solch einer Denkweise erkannte schließlich auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Die zum Teil grotesk sinnlose Streckenführung, die einmalige Möglichkeit, die damalige Art und Weise des Straßenbaus, die soziale Lage der Bauarbeiter und die noch immer existierenden Relikte als „schicksalhaftes Symbol und Denkmal“ für das Scheitern eines bedrückenden Systems in Deutschland öffentlich darzustellen, führten letztendlich dazu, diese Autobahnruine als Technikdenkmal unter Schutz zu stellen.

Ein erfolgreicher zweiter Anlauf, den ursprünglich geplanten Lehrpfad zu errichten, erfolgte im Jahre 2011 durch das Regionalmanagement der Landkreise Main-Spessart und Bad Kissingen. Mit Förderung des Bayerischen Heimatministeriums wurden an markanten Stellen großflächige Hinweistafeln über die Geschichte der „Strecke 46“ aufgestellt.

Das Interesse der Bevölkerung stellte sich unmittelbar ein, sodass letztendlich alle Kommunen, welche von den Bauarbeiten der „Strecke 46“ betroffen waren, sich im Jahre 2020 zu einem LEADER-Projekt zusammenschlossen und auf der Basis der Arbeiten des Regionalmanagements ein Folgeprojekt durchführten.

Zu Fuß oder mit Mountainbike wurde der Verlauf der Autobahnruine erschlossen und ausgeschildert. Fünf sogenannte „Spurensucherpfade“ – dies sind fußläufige Rundwanderwege – bieten die Möglichkeit, in die Materie des Autobahnbaus in Deutschland und speziell der „Strecke 46“ einzusteigen. Unterstützung bietet die kostenlose App "AR46", welche die Geschichte mit der Augmented-Reality-Technologie zum Leben erweckt und weitere Hintergründe beispielsweise über Bauarbeiten und Arbeitsbedingungen liefert (Wichtig: Um alle Features nutzen zu können, muss beim eigenen Smartphone der Zugriff auf Speicher und Standort gestattet werden).

Für drei Spurensucherpfade gibt es kurze Einführungsvideos, die über Lebens- und Arbeitsbedingungen entlang der Baustelle aufklären. Die Videos werden unterstützt von Augmented-Reality-Elementen, das heißt, die Bilder, die der Nutzer durch seine Handykamera sieht, werden mit Animationen auf dem Bildschirm erweitert. Durch Zwiegespräche zwischen Ferdinand und Johann (Streckenarbeiter), Günter (Landschaftsanwalt) und Willy (Anwohner) erfährt der Besucher weitere Informationen.

Die kurzen Videos sollen zu dem Nutzer eine emotionale Verbindung aufbauen, um die Ereignisse zwischen 1937 und 1939 realistischer und greifbarer zu machen. Hinzu kommt, dass der Nutzer mit dem Gimmick der erweiterten Realität tief in die Abläufe auf der Baustelle eintauchen kann, da Bauarbeiten oder ein geplanter Rastplatz visualisiert werden. Via GPS kann zusätzlich der eigene Standort eingesehen werden. Wer nicht diese neue Technik nutzen möchte, kann sich auch ganz bodenständig über Infotafeln weitere detaillierte Hintergrundinformationen über Planung, Arbeitsweise, soziale Arbeitsbedingung der Arbeiter und dem Scheitern dieses Autobahnbaus holen.

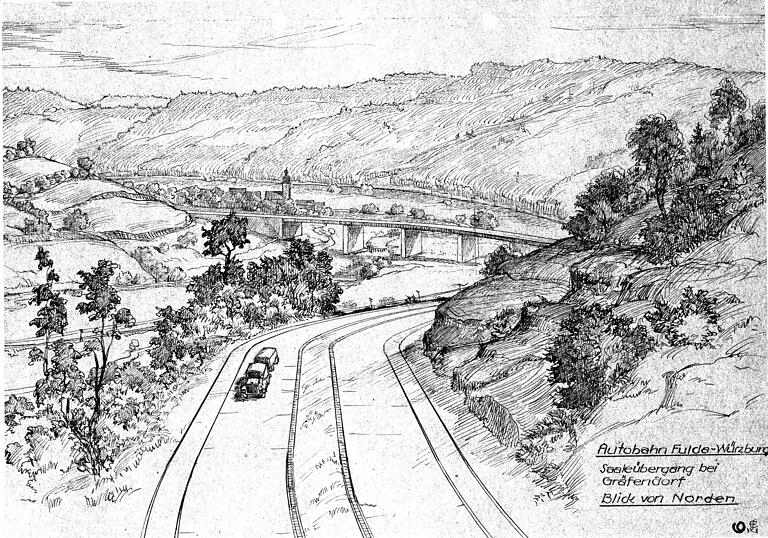

Das Scheitern war jedoch aus heutiger Sicht vorprogrammiert: Bereits im Jahre 1933 machte man sich Gedanken über einen Autobahnverlauf zwischen Fulda und Würzburg. Heraus kam eine Planung mit möglichst wenig Steigungs- und Gefällstrecken. Es verwundert daher wenig, dass man einen Trassenverlauf fand, welcher der heutigen ICE-Strecke in etwa entsprach.

Dann kam die Politik ins Spiel

Die Politik im „3. Reich“ wünschte sich nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten als Autobahn, sondern brachte ideologisches Gedankengut mit ins Spiel: Der Begriff des „Autowanderns“ wurde Prämisse: „Die Möglichkeit sich die Schönheiten der deutschen Landen von der Autobahn anzusehen“. Eine Autobahn im „3. Reich“ musste fortan so gelegt werden, dass der „Autowanderer“ ein Naturdenkmal (zum Beispiel den spektakulären Blick in die Alpen oder über einen See beziehungsweise einen großen Fluss) oder einen Prachtbau (zum Beispiel die Würzburger Residenz, den Limburger Dom) von der Autobahn aus bewundern kann.

Abgesehen davon, dass sich fast kein Deutscher zur damaligen Zeit den Unterhalt eines Pkws leisten konnte, musste nun für eine Verbindung zwischen Würzburg und Fulda ein Bezugspunkt gefunden werden. Hier bot sich die Burgruine Homburg zwischen Gössenheim und Karsbach an. Immerhin ist sie die zweitgrößte Burganlage Deutschlands.

Heraus kam ein Trassenverlauf, welcher die Ruine Homburg von der Autobahn aus geradezu perfekt präsentierte. Im weiteren Trassenverlauf der "Strecke 46" gegen Norden drückten enge Kurvenradien und übersteile Anstiege die Fahrgeschwindigkeit örtlich auf 30 km/h herunter, sodass dadurch das Ende als Autobahn schon bei Baubeginn vorweggenommen war. Der Autowanderer hätte sich zwar im Übermaß an den hiesigen landschaftlichen Schönheiten erfreuen können, da die Trasse bewusst entlang von Bergrücken und auf Wasserscheiden geführt wurde, aber eine im Jahr 1949 durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung brachte das Aus für die „Strecke 46“.

Aus des „Führers Autobahn“ wurde deutscher Urwald. Die „Strecke 46“ ist eine Autobahn, auf der niemals ein Auto gefahren ist.

Zum Autor: Dieter Stockmann arbeitet als Sachgebietsleiter für Naturschutz am Landratsamt Main-Spessart. Er kam erstmals 1996 dienstlich im Rahmen einer Planung für den Naturpark Spessart mit der „Strecke 46“ in Berührung. Das Thema hat ihn seitdem privat nicht mehr losgelassen. Seine Erkenntnisse hat er in einem Buch zusammengetragen, welches das Landesamt für Denkmalpflege als Grundlage für die Unterschutzstellung der Autobahnruine verwendete. Seit fast 25 Jahren bietet er Führungen über die Ruine an. 2021 erfolgte die Übergabe des Lehrpfades für die Allgemeinheit.

Literatur: Dieter Stockmann: Strecke 46. Die vergessene Autobahn.

Weitere Infos: Im Internet unter www.strecke46.de

Lesetipp: Den Einstieg in die Serie verpasst? Die bisher erschienenen Serienteile finden Sie unter https://www.mainpost.de/dossier/geschichte-der-region-main-spessart/