Wer etwas gegen die Benachteiligung fränkischer Dialekte tun will, muss sie in der Öffentlichkeit sprechen. Diesen Ratschlag hat Monika Fritz-Scheuplein vom unterfränkischen Dialektinstitut der Universität Würzburg in einer Veranstaltung von Unibund und Volkshochschule in der Alten Turnhalle in Lohr gegeben.

"Die Oberbayern sprechen ihren Dialekt viel selbstbewusster als wir", stellte Fritz-Scheuplein fest. Sie verwies auf umfangreiche Recherchen von Kilian Moritz zur Ungleichbehandlung Frankens im bayerischen Hörfunk und Fernsehen. Dort komme die fränkische Regionalkultur, unter anderem Dialekt und Volksmusik, nur sehr begrenzt vor.

Schleichende Verbaierung

Im Bayerischen Rundfunk (BR) sei vorwiegend das Mittelbayerische zu hören, also der Dialekt, der in Ober- und Niederbayern und in Österreich gesprochen werde. Franken dürfe sich nicht kleinmachen lassen, forderte Fritz-Scheuplein: "Gebraucht euren Dialekt in der Öffentlichkeit selbstbewusster und öfter als bisher."

In Oberbayern sei diese Verhaltensweise Standard, "davon sind wir in Unterfranken noch ein gutes Stück entfernt". Es gebe sogar Anzeichen für eine "schleichende Verbaierung". Vor allem die Gastronomie sei ein Einfallstor für die Ausbreitung bayerischen Dialekts.

So werde häufig die bayerische Verkleinerungsform "-erl" verwendet, wenn im Stüberl das Haferl Kaffee serviert werde und Bäckereien Laiberl verkauften. Die korrekte fränkische Verkleinerungsform sei "-le" oder -"la". In Franken gebe es auch keine Brez'n, sondern Bretzeln.

Mit Unibücherei angelegt

In einer Metzgerei einer Gemeinde bei Aschaffenburg hat Fritz-Scheuplein die "Lebakaassemmel" entdeckt, an der ziemlich vieles nicht stimme. Der Kaas heiße im Fränkisches Kees oder Käs und statt Semmeln gebe es Weck. Auch mit der Unibücherei Würzburg hat sich die Referentin schon angelegt, die im Corona-Lockdown mit dem Programm "Was dahoam tun?" warb.

Allerdings hätten Wissenschaftler festgestellt, dass es in den letzten Jahren wieder ein stärkeres Interesse an Dialekten gebe – nach Jahren der Vereinheitlichung und Standardisierung der Sprache. Das vereinheitlichte Standard-Deutsch könne eben gewisse Bedürfnisse nicht erfüllen, beispielsweise die Stiftung von Identität. Fritz-Scheuplein hat deshalb in Franken auch eine Reihe positiver Beispiele gefunden. Besser als die Unibücherei machten es Stadt und Orte im Kreis Würzburg mit ihrem Aktionstag "Urlaub dahemm". In einer Gemeinde in Rhön-Grabfeld sei in der Corona-Zeit der Weihnachtsmarkt durch einen Adventsweg unter dem Motto "Gelaffe, geguckt, gekäfft" ersetzt worden.

Positive Beispiele

In Mainaschaff sei die "Oscheffer Gemeinschaft für Kultur und Brauchtum" gegründet worden, in Bergtheim die Faschingsgruppe "Berchtemer Wengertsschneggli". Lobende Worte fand Fritz-Scheuplein für den Bürgerbus "Karschter Büssle" in Karlstadt und den Edeka-Markt in Frammersbach für seine Frühstücksbrettchen mit der Aufschrift "Schwoademoche".

Positive Beispiele seien auch das "Häusemer Hoflädle" in Hausen, die Häfelesmess' in Würzburg und die "Mitfahrbänkle" im Kreis Würzburg. Selbst in Todesanzeigen ist Fritz-Scheuplein fündig geworden, etwa bei dem Spruch unter dem Foto der Verstorbenen: "Schö war's, die Leut' ham g'heult." Asterix uff Meefränggisch gebe es bereits in sechs Ausgaben, die siebte sei in Vorbereitung.

Das seien nur Momentaufnahmen, aber man könne erkennen, was typisch für den fränkischen Dialekt sei. Für sie seien das Zeichen, dass in Unterfranken der "hoffnungsvolle Weg der Heilung" zum sprachlichen Selbstbewusstsein gegangen werde. Aber mit "bassd scho!" würde sie die Lage noch lange nicht beschreiben.

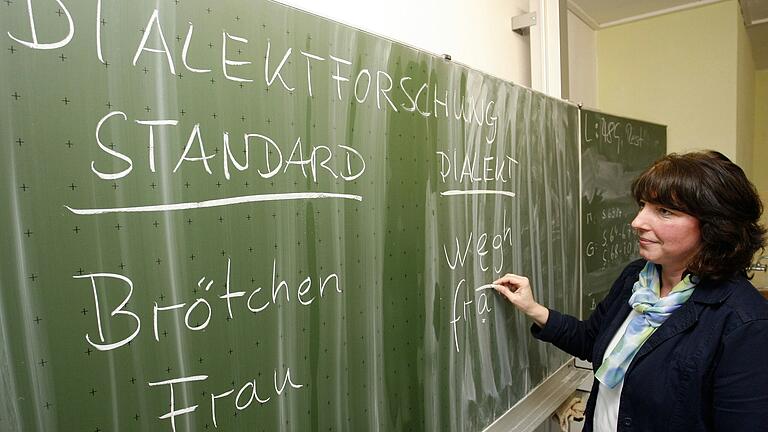

In der Schule ausgetrieben

In der anschließenden Diskussion berichtete ein Zuhörer, wie ihm in der Schule der Dialekt ausgetrieben wurde: "Wir mussten Hochdeutsch reden." Das hat sich laut Fritz-Scheuplein mittlerweile geändert. Ziel der bayerischen Staatsregierung sei es inzwischen, die regionalen Dialekte zu fördern.