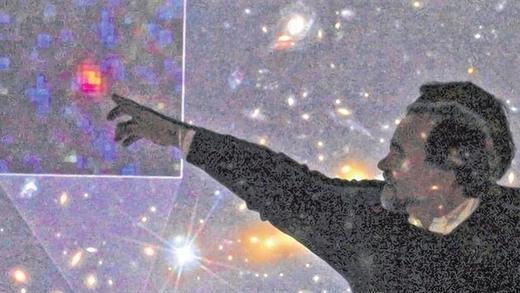

Mit einer faszinierenden Reise durch das Universum und zu weit entfernten Kometen fesselte der Würzburger Informatikprofessor Dr. Klaus Schilling seine Zuhörer im Saal der evangelischen Pfarrgemeinde in Thüngen seine Zuhörer. Neben Informationen zu Planeten des Sonnensystems beeindruckten vor allem neueste Entwicklungen in der Miniatur-Robotik und Erkenntnisse von Kometen in einer Entfernung von 500 Millionen Kilometern.

Schilling ist nicht nur ein brillanter Wissenschaftler, sondern auch ein hervorragender Lehrer. In seinem Vortrag schaffte er es, sowohl Besucher ohne Vorkenntnisse als auch Hobby-Astronomen gleichermaßen anzusprechen, ohne den einen zu langweilen oder den anderen zu überfordern. Die offensichtliche Leidenschaft für seine Arbeit ließ spüren, dass Mathematik, Informatik und Astronomie keine faden, leblosen Disziplinen sind, sondern mit ihren Einsichten an die grundlegendsten Dinge des Lebens rühren, auch schon ins Philosophische reichen und vor allem mit jeder gefundenen Antwort mindestens zwei neue Fragen aufwerfen.

Die Reise zu den Nachbarplaneten Merkur, Venus und Mars sowie zu den weiter entfernten Jupiter und Saturn, sollte eigentlich nur einstimmen und neugierig machen. So richtig spannend wurde es dann bei Schillings Spezialfach, der Entwicklung verteilter vernetzter Kleinsatelliten-Systeme (UWE) der Universität Würzburg. Mehrere hochintegrierte Miniaturgeräte in Würfelform von nur zehn Zentimetern Kantenlänge sollen künftig gleichzeitig, flexibel und modular im Weltraum einsatzbereit sein.

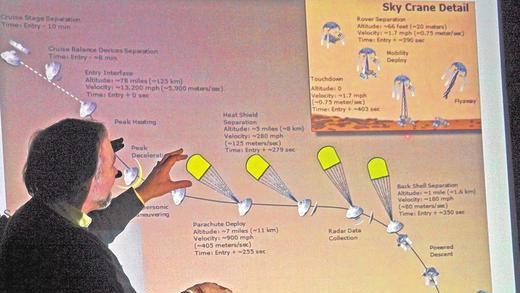

Weltallerkundung mit dem Roboter ist nötig, weil schon die „Mini-Entfernung“ zum Mond für bemannte Raumflüge zeitlich und finanziell hohe Ansprüche stellt. Deshalb haben in letzter Zeit spektakuläre Missionen wie „Mars Express“ im Dezember 2011 oder die indische Mars-Sonde „Mangalyaan, die im September 2014 dort angekommen ist, für Aufsehen gesorgt.

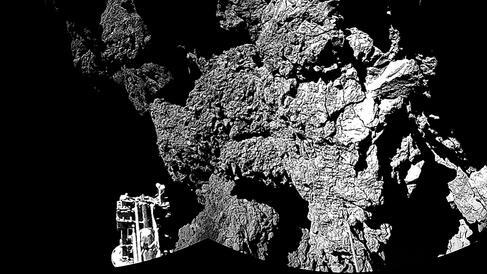

Der Ursprungszeit unseres Sonnensystems ist gegenwärtig das Projekt „Rosetta“ mit dem Landegerät „RoLand“ auf der Spur, das im November 2014 auf dem Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko gelandet ist. Dieser ist im Durchschnitt eine halbe Milliarde Kilometer von der Erde entfernt, Licht und Funksignale benötigen 28 Minuten für diese Distanz.

Der Komet Churyumov-Gerasimenko, etwa so groß wie die Zugspitze mit einer Umlaufzeit von 6,6 Jahren um die Sonne hat eine Besonderheit: Er verliert ständig Gas – er „schwitzt“ wahrscheinlich Methan. Der Untergrund ist sehr hart und besteht vermutlich aus Wassereis, das von einer etwa zehn Zentimeter dicken Staubschicht bedeckt ist. Bei ersten Messungen wurden organische Moleküle in der Atmosphäre des Kometen festgestellt.

Welcher Art diese organischen Moleküle sind, könnte womöglich noch heuer erforscht werden. Wenn Churyumov-Gerasimenko im kommenden August mit nur noch 186 Millionen Kilometern seinen sonnennächsten Punkt erreicht, wird seine Ausgasung dramatisch verstärkt und der Komet wird seinen typischen Schweif zeigen.

Das Rosetta-Projekt wird ihn bei dieser kommenden Sonnenannäherung begleiten, denn das Landemodul hat sich im November auf der zerklüfteten Oberfläche des Kometen festgekrallt und wird, wenn die Solarzellen ausreichend Strom liefern können, im Sommer die Veränderungen im Gasausstoß sowie andere Entwicklungen messen und diese zur Erde funken.

Für Schilling werden diese Ergebnisse von besonderer Bedeutung sein, weil Kometen aus Ursprungsmaterial zur Entstehungszeit des Sonnensystems bestehen und somit einen Einblick in dessen Genese geben können.

Selbstverständlich hatten die Besucher nach dem Vortrag noch nicht genug und debattierten angeregt, zumal Schilling auch interessante Modelle zum Anfassen mitgebracht hatte.