"Nichts als die Wahrheit" hat das Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium nach den Worten von Bernd Rottenbacher am Freitag mehreren hundert Besuchern präsentiert. Gezeigt wurden die Seminararbeiten von 79 Schülern der 12. Jahrgangsstufe, die nach den Worten des Schulleiters auf wissenschaftlich begründeten Erkenntnissen beruhen, also auf Wahrheit.

Entstanden sind die Arbeiten im sogenannten W-Seminar, dem wissenschaftspropädeutischen Seminar. In ihm sollen die Schüler die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten nachweisen – oder in den Worten Rottenbachers dem "denkbar höchsten Bildungsziel nacheifern", der Frage, was Wahrheit bedeutet.

In der Ausstellung sehe man daher "nichts als die Wahrheit". Die öffentliche Präsentation der Kernergebnisse jeder Seminararbeit ist ein Teil der Benotung. Mit ihrer Anwesenheit zeigten die vielen Besucher ihre "Wertschätzung der nicht enden wollenden Arbeit an der Wahrheit", sagte Rottenbacher.

Sechs Seminare zur Wahl

Innerhalb eines W-Seminars, das einem Leitfach zugeordnet ist und ein Rahmenthema besitzt, wählt sich jeder Schüler ein Thema, das er näher untersuchen möchte. Die aktuelle 12. Jahrgangsstufe hatte vor rund eineinhalb Jahren sechs W-Seminare zur Auswahl:

Forschendes Arbeiten in der Chemie (Leitfach Chemie), Helden und Heldinnen – große Gestalten aus dem Umfeld von Geschichte und Literatur (Leitfach Deutsch/Geschichte), Presidents We Imagine: The American President in Fiction (Leitfach Englisch), Der Zweite Weltkrieg (Leitfach Geschichte), Very Important Philosophical People in der Antike und im Mittelalter: Leben, Konzepte, Wechselwirkungen (Leitfach Latein), Smartphone Physics (Leitfach Physik).

Nach Angaben von Schülersprecherin Nele Aulenbach und Lenja Seubert lag der Fokus in den naturwissenschaftlichen Fächern auf Experimenten und Laborarbeit, in den geisteswissenschaftlichen Fächern auf der Arbeit mit Quellen. Für die 11. Jahrgangsstufe hatten die beiden einen guten Rat: Theoretisch könne man die Seminararbeit auch schaffen, wenn man eine Woche vor dem Abgabetermin damit anfange. Aber in den Sommerferien sei viel Zeit, "es wäre gut, da schon zu beginnen".

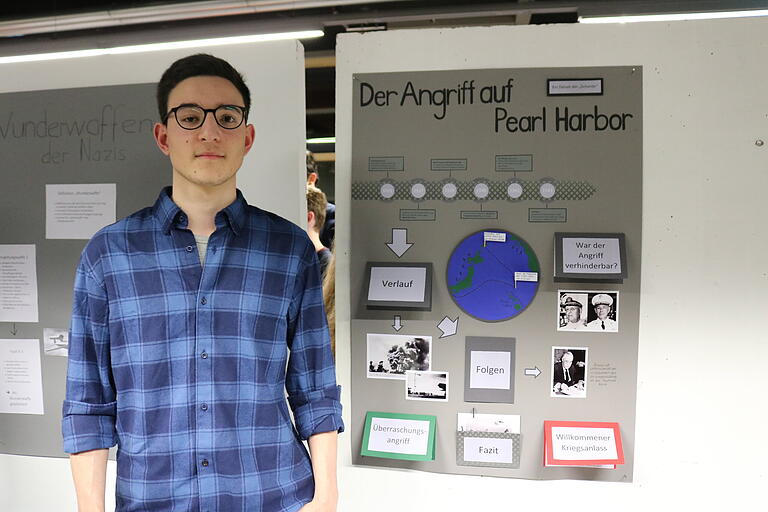

Mit dem japanischen Angriff auf die amerikanische Flotte in Pearl Harbor hat sich der Steinfelder Maximilian Klüpfel beschäftigt. Er stützt sich dabei vor allem auf den US-Autor George Morgenstern, dem zu Folge die USA den Angriff billigend in Kauf genommen haben, um einen Grund für den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg zu haben. Als Argumente werden die Verlegung der US-Flotte nach Pearl Harbor in japanische Reichweite und die Abwesenheit der US-Flugzeugträger im Hafen während des Angriffs genannt.

Die Argumentationsweisen in öffentlichen Reden der drei antiken Philosophen Seneca der Ältere (Vater des gleichnamigen Nero-Erziehers), Aristoteles und Cicero hat Hannah Schell aus Rothenbuch verglichen. Auf die Idee zu diesem Thema kam sie, weil sie sich in einem Referat bereits mit dem Platon-Schüler Aristoteles beschäftigt hatte. Ihr Ergebnis: Es gibt Gemeinsamkeiten, aber insgesamt sind die Reden schwer zu vergleichen, weil ihre näheren Umstände nicht bekannt sind.

Leonardo kein Held

Katharina Roth aus Lohr ist der Frage nachgegangen, ob Leonardo da Vinci ein Held war. Den mittelalterlichen Maler hat sie ausgesucht, weil sie selbst malt. Beruflich möchte sie sich in Richtung Grafik und Design orientieren. Den Begriff "Held" hat sie mit zwei Kriterien definiert: Taten und Charakter. Die künstlerische Arbeit Leonardos könne man als heldenhaft bezeichnen, aber nicht seinen Charakter, hat sie herausgefunden. Leonardo sei eine zwiespältige Persönlichkeit gewesen und habe sich "durchs Leben geschlichen".