Meist waren es unruhige Zeiten, die die Menschen der Vorgeschichte auf die Höhen trieb. Hier fanden sie Schutz, hier manifestierten sich Zentren der regionalen oder lokalen Macht. Durch seine Lage in der Mainschleife gegenüber Urphar war die im Volksmund „Himmelreich“ genannte Anhöhe zwischen Kreuzwertheim und Trennfeld als zentraler Ort geradezu prädestiniert. Immer wieder wurde die „Wettenburg“ befestigt. Archäologen fanden Scherben der Jungsteinzeit (um 4000 vor Christus) ebenso wie Wallanlagen der Urnenfelderzeit (um 1000 vor Christus) bis hin zum Frühen Mittelalter. Herausragend aber ist die Höhensiedlung der Völkerwanderungszeit.

Was die seit dem 4. Jahrhundert existierende „Burganlage“ so besonders macht, ist die nachweislich über mehrere Generationen währende Besiedlung von 60 bis 80 Jahren und das Ausmaß der Befestigung. Als Bewohner am wahrscheinlichsten sind die aus dem Nibelungenlied bekannten Burgunder, deren Anwesenheit im Maingebiet schriftliche Quellen und archäologische Funde dokumentieren. Auf den „gewaltigen Aufwand“ der Wallanlagen verweist Dr. Felix Teichner in seinem Beitrag zur “Archäologie in Deutschland“ 1994 und begründet ihn so: „Die außerordentlich verkehrsgünstige Lage von Kreuzwertheim erlaubte den Siedlern die Kontrolle über Bewegungen in das Tauber- und Untermaingebiet, ins siedlungsbegünstigte mainfränkische Kernland und das mitteldeutsche Saaletal.“

Gunther, Gernot und Giselher im "Himmelreich"?

Könnten vielleicht gar die sagenhaften Nibelungen Gunther, Gernot und Giselher ihren Fuß ins „Himmelreich“ gesetzt haben? Das eher nicht. Zwar verweist der wohl profundeste Kenner der Höhensiedlung, Dieter Neubauer, in seiner Doktorarbeit über die Wettenburg auf das „gehobene soziale Niveau“ ihrer Bewohner, das sich etwa in Silber- und Eisenfibeln mit Vergoldung oder römischem Glas und Keramik widerspiegelt. Doch auch er folgt eher der Einschätzung von Oberkonservator Dr. Ludwig Wamser. Dieser stellte 1981 mit Blick auf die damalige Ausgrabungen fest: „So ist die befestigte Bergstation bei Urphar am ehesten als regionaler, dem Gefolgschaftsanführer eines germanischen Teilstammes unterstehender Stützpunkt, Versorgungsmittelpunkt und Zufluchtsort für die Bevölkerung des flachen Landes zu deuten.“

Die Burgunder waren Germanen, die ihren heute geläufigen Namen erst bekamen, nachdem sie nach Burgund umgesiedelt worden waren. Vor ihrer mainfränkischen Zeit siedelten die wohl von der Ostseeinsel Bornholm kommenden „Burgodionen“ im Bereich der Odermündung. Dass die Beziehungen der „Wettenburger“ zum Gebiet des römischen Reiches eng waren, zeigen nicht nur die Funde von römischer Keramik, Werkzeuge und Gürtelbestandteile. Dafür spricht auch der im Frühjahr 1982 entdeckte Schatz von 137 spätrömischen Münzen mit Prägedaten zwischen 337 und dem ersten Jahrzehnt nach 400. Aus damaliger Sicht war es eher Kleingeld, das sein Besitzer vergraben hat. Ob es der Sold eines in römischen Diensten stehenden Kriegers war oder Handelsgeld – das lässt sich kaum klären.

Ludwig Wamser, damals Leiter der Außenstelle des Würzburger Landesamts für Denkmalpflege, beschreibt die auf drei Seiten vom Main umflossene Anlage 1981 so: „Nördlich der engsten Stelle wird der langgezogene, nur 40 Meter breite Kamm zwischen den beiden 100 Meter tief abfallenden Steilhänger durch zwei dicht aufeinander folgende Abschnittswälle mit nach Norden vorgelegten Gräben abgeriegelt. Sie bilden die nördliche Begrenzung der eigentlichen, 400 Meter langen Hauptburg der zweiteiligen Befestigungsanlage; diese ist nach Süden hin durch zwei weitere Sperrwälle mit vorgelegten Gräben geschützt, die im Abstand von 400 Metern, unter Einbeziehung der etwa gleichlangen aber erheblich breiteren Vorburg den Bergrücken überqueren.“

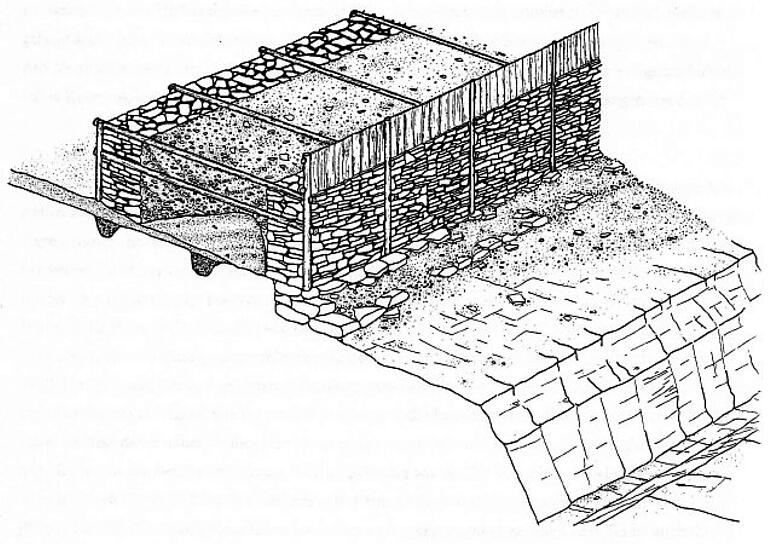

Mehr als ein Dutzend Grabungskampagnen haben zwischen 1981 und 1988 das Areal erforscht. Die Befestigungsanlagen sind nach den Ausführungen von Dieter Neubauer nach Umfang und Massivität zu urteilen, sicherlich weithin sichtbar gewesen. Der völkerwanderungszeitliche Wall B ist mit einer Stärke von sechs Metern beachtlich. Der Anblick – von Grabensohle bis Wallkrone ist von mindestens zehn Metern Höhendifferenz auszugehen – wird mit der mehreren Meter hohen, aus Steinen und Balken bestehenden Außenwand imposant gewesen sein.

Hinweise auf Viehhaltung und Handwerk

Wie muss man sich das Leben auf der Wettenburg damals vorstellen? Sicher war die befestige Anlage Heimat von kriegerischen Verbänden, aber eben auch eine Siedlung und nicht nur eine Abwehrbastion. Laut Dieter Neubauer liefern die Funde Hinweise auf Viehhaltung und ein breit gefächertes Handwerk: Grob- und Feinschmiede, Leder- und Geweihbearbeitung, Holz- und Textilhandwerk. Für manche gab es offenbar eigene Werkstattbereiche. Neubauer verortet die Bronzeblechbearbeitung beispielsweise auf einer gepflasterten Siedlungsfläche hinter der inneren Wallmauer. Viele Funde sprechen „für eine bedeutende Rolle im Warenaustausch zwischen den Regionen beiderseits des Spessarts“.

Ob die Wettenburg auch ein Marktplatz für die umliegende Region war? Versorgt werden musste sie, denn Landwirtschaft fand auf der Höhe nicht statt. Siedlungen im Umfeld aus jener Zeit sind allerdings noch nicht entdeckt, ebenso wenig wie die zur Burg gehörenden Gräber. Das Ende der Höhensiedlung datieren die Forscher ins zweite Drittel des 5. Jahrhunderts. Im Jahre 443 hatte der römische Heermeister Aetius die Burgunder nach Savoyen umsiedeln lassen.

Zuzügler aus dem alamannischen Südwesten

Für kurze Zeit hatten auf der Wettenburg dann wohl andere das Sagen, wie das Fundspektrum zeigt. Dieter Neubauer schreibt: „Hier machen sich an Keramik und Trachtbestandteilen kulturelle Veränderungen bemerkbar, die mit einem Bevölkerungswechsel oder einer herrschaftlichen Überschichtung durch Zuzügler aus dem alamannischen Südwesten am ehesten ihre Erklärung finden.“

Doch bleiben die neuen Bewohner nicht lang, weder im „Himmelreich“ noch in der gesamten Region. Es scheint ganz so, meint Neubauer, als dürften die Neuankömmlinge in der dann fränkisch-thüringischen Zeit „zu Beginn des 6. Jahrhunderts eine weitgehend entvölkerte Region vorgefunden haben“.

Die Redaktion dankt Dieter Neubauer für die Überlassung seiner Skizze von der Wallanlage und wertvolle Hinweise sowie Michael Amtmann für die Freigabe des Luftbildes von der Mainschleife.

Lesetipp: Den Einstieg in die Serie verpasst? Die bisher erschienenen Serienteile finden Sie unter www.mainpost.de/geschichte_mspL.