Sand gilt heute als knappes Gut. Mit der weltweiten Bautätigkeit habe sich die Nachfrage innerhalb von 20 Jahren verdreifacht, so die UN. In einer Zeit, als noch maßvoller mit Sand umgegangen und weniger großzügig betoniert wurde, hat der Karlstadter Bruno Six (Jahrgang 1932) mit seinem Großvater die Sandbaggerei im Main betrieben. Der Mainsand hatte besondere Eigenschaften. "Der Beton aus Mainsand wird nicht so leicht vom Salz angegriffen", sagt Six.

Sein Großvater war Michael Henneberger, Fischer von Beruf. Etliche Fischer hatten sich mit der Sandbaggerei ein zweites Standbein geschaffen. In der ursprünglichen Form wurde der Sand vom Schelch aus mit der Sandhaue – einer langen Stange mit einem Schöpfeimer daran – aus dem Main geholt. Bruno Six schildert das so: "Der Schöpfer hat beim Ziehen gewackelt, damit er möglichst viel Sand greift. Wenn der Eimer unterm Mann war, hat er hochgehoben." Im Eimer waren Löcher, damit das Wasser beim Schöpfen rausläuft. Es sei möglich gewesen, in einer knappen Stunde einen Kubikmeter Sand aus dem Fluss zu holen. "Schlimm war's dagegen, wenn Kies da war; das hat der Teufel holen können." Denn dann war die Arbeit noch schwerer als sonst schon.

Mit Fahrbaum und "Hocht"

Um im Schelch voranzukommen, wurde mit dem Fahrbaum am Grund des Mains gestakt. Die lange Stange hatte am unteren Ende zwei Metallspitzen. Oder man nahm den "Hocht", eine Stange mit einer Spitze und einem Haken dran. Mit diesem konnte auch die Reuse gehoben werden oder eine Leine wurde damit wie ein Lasso um einen Pfahl gelegt. Außer mit der Reuse wurden die Fische auch mit dem "Wurfgarn" gefangen, einem Fischernetz mit Bleigewichten. Dann gab es noch ein Netz, das sich besonders bei Hochwasser eignete, also bei starker Strömung. Six erinnert sich, dass der Großvater bei Hochwasser die Reusen direkt an der Stadtmauer entlang auslegte. "Da hat man in der Sonne die Fische an der Mauer entlangschwimmen sehen."

Damals war der Schelch noch aus Holz. Um die Fugen zwischen den Hölzern wasserdicht zu machen, wurden Schritt für Schritt etwa sieben Zentimeter lange Blechstücke in die Fugen eingeschlagen. Die Bleche waren U-förmig zusammengebogen. Im Zwischenraum steckte Moos, das unter Wasser aufquoll.

In der Anfangszeit wurde der gewonnene Sand noch per Schubkarre über drei zum Ufer gelegte Dielen ans Ufer gefahren. Später gab es dafür ein Förderband. Der Umschlagplatz war am Karlstadter Mainufer, etwa 50 Meter unterhalb der Brücke. Dorthin kamen die Kunden mit Leiterwagen, Pferdefuhrwerken, Bulldogs und später mit Lastwagen. Die Speditionen Spies, Schäfer und Schreck übernahmen den Transport. Schreck belieferte beispielsweise das Betonwerk Siligmüller in der Gemündener Straße (heute Bereich Lidl).

Eigentlich musste für den aus dem Main geholten Sand eine Abgabe gezahlt werden. Öfter mal gelang es aber, den Sand ans Ufer zu schaffen, ohne dass es der Kontrolleur mitbekam. Dieser sei Bauingenieur gewesen, der offenbar nebenbei fürs Wasser- und Schifffahrtsamt arbeitete. Dieser sollte auch darauf achten, dass nicht zu nahe am Ufer gebaggert wurde, um nicht dessen Standfestigkeit zu gefährden. Auch die Frachtschiffe mussten zahlen für die Strecke zwischen Mainz und Erlabrunn beziehungsweise Würzburg.

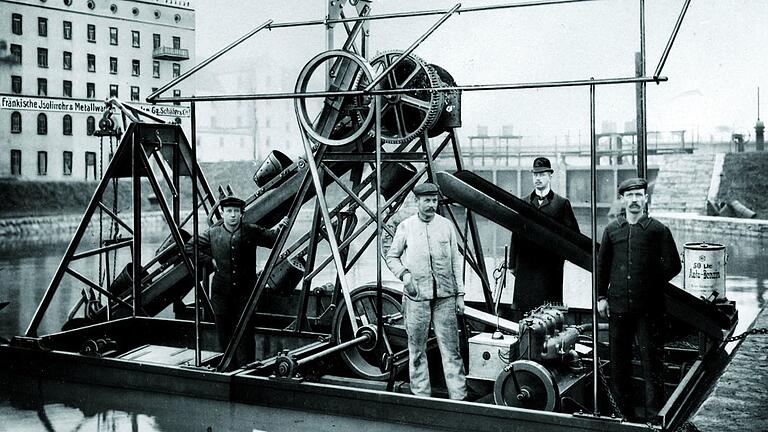

Anfangs mit Muskelkraft gebaggert

Schon mit zehn Jahren war Bruno Six gelegentlich dabei und hat beim Sandschöpfen zugeguckt. Da hatte der schon einen "Bagger" an. Dieser hatte einen Ausleger, an dem Schöpfeimer nach unten liefen. Dort am Grund des Mains "kratzten" sie den Sand zusammen. Wie bei einem Becherwerk liefen die Eimer an einer Kette schräg nach oben ins Schiff. Für den Antrieb sorgen vier Männer, die auf einer Plattform des Becherwerks standen und kurbelten. Der Sand fiel auf eine schwenkbare Rutsche und dann in eines der Schiffe. Der Großvater hatte einen Blick dafür, wo nach Hochwassern Sandbänke lagen. Dort war die Strömung geringer. Mit dem "Hocht" wurde unter einer Drehbewegung hineingestochen – als Test, wie mächtig die Schicht ist. Waren es nur 30 Zentimeter, lohnt sich die Baggerei nicht.

Fürs Baggern hatte der Großvater das Baggerschiff mit einer Traglast von 30 Tonnen. Außerdem gab es die Schleppschiffe "Gertrude" mit 55 Tonnen Ladekapazität und "St. Michael" mit 65 Tonnen. Namensgeber waren Michael Henneberger selbst und seine Frau Gertrud.

Nach der Grundschule fuhr Bruno Six täglich mit dem Zug nach Würzburg in die Oberschule am Rennwegerring. Mit Kriegsende wurde diese aufgelöst. Es folgten zwei Jahre an der Oberrealschule am Sanderring, ehe er 1948 eine Lehre als Schiffsjunge bei seinem Großvater machte, um dann bei ihm als Matrose und Baggerführer zu arbeiten. Da hatte Michael Henneberger schon einen Motor angeschafft, um den Bagger über lederne Transmissionsriemen anzutreiben. Drei Monate lang fuhr Six auf einem Tankmotorschiff mit. Damit hatte er die erforderliche Zahl von Mainfahrten absolviert und wurde mit 20 Jahren in Bayern jüngster Inhaber des Main-Patents, durfte also selbst ein Schiff fahren. So schleppte er mit dem 75 PS starken Motorschlepper "Frankonia" des Opas die Sandschiffe im "Revier" des Großvaters zwischen Erlabrunn und Wernfeld.

Sandgruben lösten den Mainsand ab

Mitte der 1950er Jahre gab sein Großvater die Sandschöpferei auf. Der Main sei inzwischen verunreinigt gewesen, berichtet Six. Der Sand im Main wurde immer unbrauchbarer. Einerseits landete Gießereialtsand vom Eisenwerk Düker im Fluss. Andererseits geriet oft Holz mit ins Baggergut. "Die haben beim Kohl in Würzburg ihre Abfälle in den Main geschmissen." Holz geht unter, wenn es lange genug im Wasser gelegen hat. So fanden sich auch Holzreste auf dem Grund des Mains, die den Sand verunreinigten. Das Zementwerk habe ein trübes, bis zu 40 Grad warmes Wasser eingeleitet. "Einmal haben wir unsere Füße gewärmt, indem wir mit Schuhen ins Wasser gegangen sind; der Großvater ist ganz schon bös geworden."

Die Sandschöpferei wurde von den Sandgruben abgelöst. Goldstein aus Zellingen war einer der ersten, die Sand abbauten. Dann kam Scheuer von Würzburg und Benkert von Thüngersheim. Von Letzterem berichtet Six, er habe im "Häwi" (Hirschfeld) nachts Probelöcher gemacht, um zu testen, ob sich der Kauf der Felder lohnt. Diese wiederum habe teilweise Bauer Oskar Bernard anderen Bauern abgekauft, um sie dann an Benkert zu veräußern. Sein Großvater hätte eine Million Mark als Darlehen aufnehmen müssen, um selbst eine große Grube zu betreiben. Doch erstens seien Schulden nicht sein Ding gewesen. Und zweitens hätte der damalige Sparkassendirektor Ludwig Thoma ihm diesen Kredit ohnehin versagt.