Die Ester-Rolle aus dem Bestand der ehemaligen israelitischen Gemeinde kehrt nach Lohr zurück: Sie war 1938 das letzte Mal vorgelesen worden. Die Ester-Rolle ist neben dem 2021 wiederentdeckten Torso des Tora-Schreins und dem heute in Jerusalem archivierten ersten Protokollbuch (1867-1913) das dritte Originalstück aus der ehemaligen israelitischen Kultusgemeinde Lohr, welches die Verwüstung der Lohrer Synagoge durch die Sturmabteilung (SA) am 10. November 1938 überstanden hat.

1938 war die Lohrer Ester-Rolle in der Reichspogromnacht am 10. November von einem Lohrer Pimpf im Chaos der Geschehnisse aus der Synagoge in der Fischergasse entwendet und ein Leben lang versteckt worden. 1996 vertraute er das Schriftstück seinem Lohrer Briefmarkenfreund Albert Vogel an. Dieser übergab es Leonhard Scherg, dem damaligen Vorsitzenden des Förderkreises der Synagoge Urspringen. Das geschah "ohne größere Formalitäten als Leihgabe", so Leonhard Scherg. Damals hatte man in Lohr anders als in Urspringen noch keine konkrete Ausstellungsmöglichkeit. So erinnerte die Ester-Rolle in Urspringen in der dortigen Synagoge als einziges bislang bekanntes Originalstück an die 1938/1939 untergegangene jüdische Gemeinde Lohrs.

Tora-Schrein im Mittelpunkt

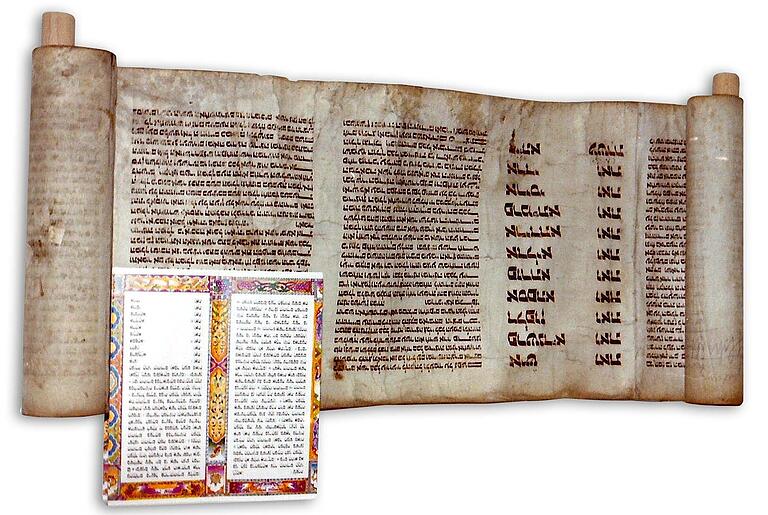

Leonhard Scherg und Christine Kasamas vom Förderkreis Synagoge Urspringen sagten, man werde die Schriftrolle Lohr so unbürokratisch wieder zurückgeben, wie man sie 1996 entgegengenommen habe. Sie gehöre einfach wieder nach Lohr. Ausschlaggebend für diese Zusage war die geschilderte Perspektive, dass die Ester-Rolle wohl schon im nächsten Jahr Teil einer schon absehbar sehr schönen Judaica-Ausstellung des Museums sein könnte. Seit dem 16. September befindet sich die Ester-Rolle nunmehr wieder in Lohr, genauer gesagt in der Obhut der Leiterin des Spessartmuseums, Barbara Grimm, und ihrer Mitarbeiterin Christa Schleicher. Sie wurde aus Urspringen in der dort eigens gefertigten Vitrine angeliefert. Sie wurde natürlich an sich in der Synagoge in dem erkennbaren Zylinder verwahrt.

Mittelpunkt der Ausstellung wird, wie Grimm erläuterte, der zwischenzeitlich aufgearbeitete Tora-Schrein der ehemaligen Lohrer Synagoge sein. In ihm befanden sich die in der Reichspogromnacht unwiederbringlich zerstörten Lohrer Tora-Rollen, die fünf Bücher Mose. Die Ester-Rolle befand sich aber vermutlich ebenfalls dort. Sie wurde zwar nicht mit den Tora-Rollen im Hauptfach des Tora-Schreins verwahrt. Es gab aber mit Sicherheit auch im Lohrer Schrein ein darunterliegendes Fach, in dem auch andere nicht immer verwendete Ritualien aufbewahrt wurden. So mag auch zu erklären sein, dass die Ester-Rolle 1938 den Blicken der SA-Leute entgangen war und dem Lohrer Pimpf in die Hände fiel.

Bildverbot in Synagogen

Die Lohrer Ester-Rolle war auf Hebräisch geschrieben und schon von der Größe her eindeutig für den synagogalen Gebrauch bestimmt. So war sie von der Schriftgröße her wie eine Altarbibel bestens dafür geeignet, vor der Gemeinde vorgelesen zu werden. Private Schriftrollen waren viel kleiner. Auch die Schlichtheit der Lohrer Ester-Rolle spricht für sich. Wie am aufgerollten Teil der Rolle erkennbar ist, ist sie nicht bebildert. Insbesondere die Darstellung von Menschen galt es in synagogalen Schriftstücken aufgrund des Bildverbots in Synagogen peinlichst zu vermeiden.

Wie Bernhard Purin vom jüdischen Museum in München erläuterte, gab es gerade in Unterfranken bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein eine größere Anzahl von Tora-Schreibern, die auch Ester-Rollen schrieben. Meist waren dies jüdische Religionslehrer, die sich damit ein Zubrot verdienten. Auch wenn es letztendlich nicht nachweisbar ist, kann man also davon ausgehen, dass die Lohrer Ester-Rolle in Unterfranken entstanden und von der Lohrer Gemeinde 1871 für ihre Synagoge in der Fischergasse, wenn nicht schon für den ersten Betsaal 1867 in der Stadtmitte in Auftrag gegeben worden ist.

Besonderer Stellenwert

Auch wenn die Ester-Rolle nicht Teil der Tora war, so hat sie ebenfalls einen besonderen Stellenwert im jüdischen Festjahr. Die Ester-Geschichte ist ein Hymnus auf Königin Ester. Das Buch schildert die Rettung des jüdischen Volkes in der persischen (vormals babylonischen) Diaspora durch Ester. Die Vernichtung durch den königlichen Großwesir Haman war beschlossene Sache. Haman fühlte sich durch mangelnde Ehrerbietung seitens eines jüdischen Beamten am Hofe von Xerxes tief verletzt und wollte sich durch Vernichtung sämtlicher Juden im Lande rächen.

Die königlichen Edikte waren bereits in den Provinzen verteilt. Die Tage des Pogroms sollten durch Los festgelegt werden, da der abergläubische Haman einen "Glückstag" abwarten wollte, den es elf Monate später auch geben sollte. Daher wurde das Fest später auch "Purimfest" genannt: Durch Losverfahren war nämlich damals der Tag des Pogroms festgelegt worden. Angst und Schrecken herrschte daher bereits entsprechend lange vor dem ausgelosten "Glückstag" des Haman im ganzen Land.

Jüdisches Volk gerettet

Königin Ester, die Gemahlin von Xerxes, selbst persische Diaspora-Jüdin, wurde auf das drohende Unheil aufmerksam gemacht. Durch ihren Todesmut, weil sie bei ihrem Gemahl unangemeldet vorsprach, was gemäß Hofprotokoll selbst bei der eigenen Frau mit dem Tod bestraft werden konnte, gelang es ihr, ungestraft bei Xerxes das entscheidende rettende Wort für ihr Volk einzulegen. So verschaffte Ester der jüdischen Diaspora in Persien nicht nur das Recht zu bleiben, sondern auch die Möglichkeit, sich gegen die Widersacher mit Waffengewalt zur Wehr zu setzen, was die Juden auch taten. Genau diese Kapitel sind bei der Lohrer Ester-Rolle in der Vitrine aufgeschlagen.

Die jüdische Diaspora feierte nach ihrer Errettung das erste Purimfest, das noch heute in der jüdischen Welt als Fest der Freude, Dankbarkeit und Ausgelassenheit mit Anklängen an unseren Fasching gefeiert wird. Hätte Ester keinen Erfolg gehabt, hätte es in der letzten Konsequenz kein Judentum und auch kein Christentum gegeben. In den christlichen Kirchen des Westens wird ihrer am 24. Mai gedacht, auch wenn Ester bei uns nicht denselben Stellenwert einnimmt.

Jedes Jahr eine Feier

Auch in Lohr wurde das zweitägige Fest alljährlich von der jüdischen Gemeinde gefeiert: Jeweils Ende Februar, Anfang März holte der jeweilige Vorsteher der Synagoge die Ester-Rolle aus ihrem Behältnis und las und sang den Hymnus nach einer vorgegebenen Melodie vor der Gemeinde laut vor. Dies begann er nach dem Abendgebet am ersten Feiertag des Purimfests und setzte es morgens nach der Tora-Lesung fort. Wohl schon ab 1926 übernahm dies der damals erstmals gewählte Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Simon Strauß, der neu nach Lohr gekommen war. Simon Strauß war als ehemaliger Religionslehrer und damit ausgebildeter Kantor und Prediger für solche liturgischen Gesänge geradezu prädestiniert.

Viele Abwanderungen

Das letzte Mal wird die Lohrer Ester-Rolle von Simon Strauß am Purimfest zum 16./17. März 1938 aufgerollt und vorgetragen worden sein. Die Lohrer Gemeinde war schon durch Abwanderungen dezimiert. Die Gefahr, dass sich die Gemeinde deswegen über kurz oder lang auflösen würde, stand im Raum. Dass die größte Katastrophe, die Shoa, den deutschen und europäischen Juden 1938 noch bevorstand, ahnte zwar noch niemand. Zum Feiern war der Gemeinde aber sicher schon an diesem letzten Purimfest nicht mehr zumute.

Vielleicht klammerte man sich an diesen Festtagen noch ein letztes Mal in Erinnerung an Ester an die vage Hoffnung, dass alles doch nicht so schlimm kommen würde, wie es aussah, und dass das Regime vielleicht doch noch in letzter Minute durch die Fürsorge Gottes wechselte. Die Reichspogromnacht am 10. November 1938 machte aber auch diese vage Hoffnung der Lohrer jüdischen Gemeinde wie überall im Reich vollends zunichte. Zum Purimfest im folgenden Jahr, am 4./5. März 1939, war die Synagoge jedenfalls bereits längst polizeilich versiegelt und die Ester-Rolle in den Händen des kleinen Lohrer Jungen.

Ein Beitrag zum Gedenken

Nach bald 85 Jahren zurückkehrt, wird die Ester-Rolle eines der Anschauungsobjekte aus der ehemaligen Synagoge sein, das den Menschen in Kürze das jüdische Leben in Lohr und im Landkreis vor Augen führen wird. Es ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit unseres Gedenkens, ein Beitrag dazu, dass auch künftigen Generationen eine Vorstellung von der Lohrer jüdischen Gemeinde vermittelt werden kann, die von 1864 bis 1939/1940 Bestand hatte. 1940 schloss der letzte gewählte Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde, Simon Strauß, nach schwerer Krankheit die Augen. Mit ihm erlosch auch seine Lohrer Gemeinde und ein wichtiges Kapitel der Lohrer Stadtgeschichte endgültig.