Marktheidenfeld gedenkt wie viele Orte in Deutschland in diesen Tagen des Kriegsendes vor 70 Jahren. Die französische Partnerstadt Montfort sur Meu hat die Erinnerung an drei KZ-Insassen bis heute sichtbar aufrecht erhalten. Am 8. Mai, Nationalfeiertag in Frankreich, wird das Erinnern an den Widerstand der drei Bürger im Fokus stehen.

Elen Salaün-Maurel, Tochter von zwei Betroffenen, hat sich erst vor kurzem auf Spurensuche in Deutschland begeben. Ein Erlebnis vom 18. April 1945 hat sie schriftlich festgehalten: „Meine Mutter kommt heute zurück. Da ist sie, in der Bahnhofshalle in Rennes; sie sitzt auf ihrem Koffer; ein erbärmlicher Anblick. Meine Schwester und ich, wir haben uns hübsch angezogen; wir werden das Wiedersehen nach drei Jahren mit bretonischem Cidre feiern.“ Nur einer fehlte: Renées Mann und Vater der beiden Töchter – Etienne Maurel.

Nach dem Aufruf von General Charles de Gaulle zum Widerstand gegen die deutschen Besatzer am 18. Juni 1940 bildete sich bald auch in Montfort eine Widerstandsbewegung („Résistance“), deren Kopf Maurel war. Er war seit 1936 der Verwaltungsleiter im Rathaus und führte das städtische Orchester. Mit überzeugten Mitstreitern, allen voran Pierre Dalibot, einem Angestellten im Rathaus, begann er, ab 1940 im Untergrund gegen die Hitler hörige französische Regierung den Widerstand zu organisieren. Es begann damit, geflohenen französischen Soldaten neue Pässe und Identitäten zu besorgen und ihnen auf dem Weg in die damals freie Zone in Frankreichs Süden beizustehen.

Informationen über die wahren Zustände erhielten die jungen Widerstandskämpfer der „Gruppe Maurel“ über Radio London und die „Luftpost“ – Flugblätter, die die Royal Air Force aus Flugzeugen abwarf. Durch seine Kontakte nach London gelang es Maurel sogar, Waffen und Munition für Sabotageakte zu erhalten. Maurel und Dalibot nutzten ihre Stellung im Rathaus und transportierten eine Schreibmaschine und ein Vervielfältigungsgerät vom Rathaus in den Keller von Maurel, um nachts Flugblätter zu drucken. Ab 1941 erschienen sechs Auflagen von „La Bretagne enchaînée“ („Die in Ketten gelegte Bretagne“) mit einer Auflage von jeweils 2000 bis 5000 Exemplaren.

Die Aktionen führten 1942 zu einer Verhaftungswelle; man vermutete einen Verräter in den Reihen der Résistance. Am 12. Februar 1942 wurde Maurel von der Gestapo mitgenommen. Er wurde zunächst im gefürchteten Gefängnis Fresnes gefangen gehalten, dann zum Tode verurteilt und in das Konzentrationslager Struthof in den Vogesen deportiert; ebenso erging es anderen Widerstandskämpfern der Gruppe.

Nach der Verhaftung Maurels stellte der mit den Widerstandkämpfern sympathisierende Bürgermeister von Montfort, M. Beauchef, Maurels Ehefrau, Renée Maurel, als Büroleiterin ein. Am 23. August 1942 wurde auch sie Opfer ihrer Standhaftigkeit: Sie wurde vor den Augen ihrer Töchter von der Gestapo verhaftet und nach Aufenthalten in den Gefängnissen Jacques-Cartier (Rennes), Fresnes, Romainville, wo sie ihre späteren besten Freundinnen kennen lernen sollte, im April 1943 in das Konzentrationslager Ravensbrück (bei Fürstenberg/Havel), dem größten Frauen-KZ im damaligen Deutschen Reich, deportiert.

Dort hätten sie, so Andrée Sudre, eine Freundin Renée Maurels, in einem Bericht, einen „animalischen Instinkt zu überleben entwickelt“. Sie hätten Kälte, Hunger, Zusammengepfercht-Sein in elenden Quartieren, Ungeziefer und Krankheiten wie Typhus erlitten. Sudre schreibt in ihrem Bericht: „Wir haben alle zusammen gelacht, gesungen und gehofft, um die Hoffnungslosigkeit unserer Lage durchzustehen.“ Hoffnung keimte auf, als die Frauen die ersten alliierten Flugzeuge am Himmel entdeckten. Das „Ballett der Flugzeuge“ machte ihnen bewusst, dass das Kriegsende nahte.

Im Frühjahr 1945 durften die Französinnen duschen und sie bekamen neue Kleider. Eine von ihnen war Genevieve de Gaulle, die Nichte von General de Gaulle. Es stand ihnen unter Schutz des Schweizer Roten Kreuzes eine Fahrt in die Schweiz bevor, wo sie gegen 300 deutsche Frauen ausgetauscht werden sollten.

Von der Schweiz ging für Renée Maurel die Fahrt weiter nach Paris, wo sie und ihre Leidensgenossinnen von General de Gaulle begrüßt wurden. Auch seine Nichte war „gut zu Hause angekommen“. Am 18. April 1945 kam Renée Maurel in Rennes an, wo sie ihre Töchter in die Arme schließen konnte.

In einem Brief vom 8. Juni 1945 erhielt sie die Nachricht, dass ihr Mann Etienne am 18. August 1943 im Alter von 28 Jahren, von Erschöpfung, Schwäche und Krankheit gezeichnet, im Steinbruch von Natzwiller, der in unmittelbarer Nähe zum KZ Struthof lag, verstorben war. Seine letzte Botschaft lautete: „Mut, Hoffnung, Vertrauen. Ich gehe, aber ich lasse mein Herz in Frankreich.“

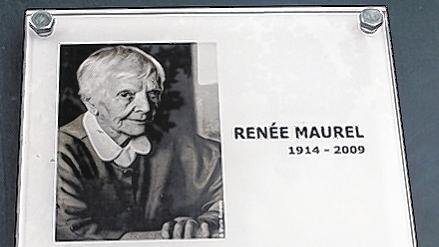

Renée Maurel erholte sich mit den Jahren. Ihre Erfahrungen fasste sie zusammen in der Lebensweisheit: „Der Hass zerstört denjenigen, der ihn in sich trägt.“ Sie starb 2009.

Dem Verfasser dieses Artikels gegenüber zeigte sich Renée Maurel, deren Leben immer von den Wertvorstellungen der Résistance und des Humanismus geprägt blieb, bei einer Begegnung anlässlich der Ausstellung „50 Jahre Befreiung“ 1995 erfreut und hoffnungsvoll über die neue Qualität der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, was auch im 3. Teil der Ausstellung „Städtepartnerschaft Montfort – Marktheidenfeld – Wege in die Zukunft“ dokumentiert ist.

Pierre Dalibot wurde 1945 durch die Amerikaner aus dem KZ Mauthausen (bei Linz) befreit; er litt als Invalide lange unter den Strapazen des KZ-Aufenthalts, doch er konnte wieder in der Verwaltung Montforts arbeiten. Er starb 1982.

Die Stadt Montfort ehrte die drei Widerstandskämpfer, indem sie eine Straße nach Etienne Maurel, den Vorhof des Rathauses „Square Pierre Dalibot“ und die Fußgängerpromenade zwischen Friedhof und Mediathek „Mail Renée Maurel“ benannte.

70 Jahre nach der Befreiung ihrer Mutter begab sich Elen Salaün-Maurel auf Spurensuche nach Ravensbrück. Sie war vier Jahre alt, als ihre Mutter verhaftet wurde. Später hat Renée Maurel ihrer Tochter vermittelt: „Im Leben ist niemals etwas vergebens. Wie sonst hätte ich die Freundschaften mit Genevieve de Gaulle und Marie-Claude Vailland-Couturier schließen können?“

Was sich bei Elen Salaün-Maurel laut einem Bericht in der Zeitung „Ouest-France“ (25./26. April 2015) bei ihrem Besuch in Ravensbrück eingeprägt hat, ist die Kluft zwischen wunderbarer Umgebung und der totalen Trostlosigkeit. Die Rückreise führte sie zur KZ-Gedenkstätte Struthof (Elsass), um sich von ihrem dort verstorbenen Vater zu verabschieden. Sie resümiert ihre Fahrt nach Ravensbrück und Struthof als eine Reise voller Erinnerungen und Emotionen; es sei alles schwer zu ertragen gewesen und sie müsse die Eindrücke erst noch verarbeiten. Die Tatsache, dass sie sich zu dieser Reise durchringen konnte, sei allerdings schon ein großer Beitrag zur Aufarbeitung der Vergangenheit.

Das Buch „La Guerre 1939 – 1945 – Témoignages en pays de Montfort“ („Der Krieg 1939 – 1945 – Berichte von Zeitzeugen aus Montfort und Umgebung“), 1997, diente dem Verfasser als Grundlage für diesen Artikel.