Die Gegend um den „Dreimärker“-Grenzstein auf Dillberg zwischen Marktheidenfeld, Erlenbach und Lengfurt scheint früher ein unheimlicher Ort gewesen zu sein. Die einst sumpfige Hochebene bot den Schauplatz für schaurige Sagen. Der vor Kurzem verstorbene Bildhauer Erich Gillmann setzte der Spuk-Gestalt „Mohre Hansle“ im Jahr 2014 einen Erinnerungsstein am nahen Waldwichtelweg.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die norddeutsche Germanistin und Erzählforscherin Gundula Hubrich-Messow ein Bändchen mit „Sagen und Märchen aus dem Spessart“. In diesem ist die Sage „Vom Marehans und die Hexen auf dem Dillberg bei Lengfurt“ abgedruckt, wie sie einst der Wertheimer Heimatforscher Andreas Fries im Jahr 1853 in der „Zeitschrift für deutsche Mythologie“ veröffentlicht hatte.

Die Geschichte vom Mohre Hansle oder Marehans ist lebendig geblieben. Bis in unsere Tage wurde sie in unterschiedlichen Varianten in den drei Orten rund um den Dreimärker auf dem Dillberg erzählt. Leonhard Scherg hat jüngst darauf hingewiesen, dass es Ende des 16. Jahrhunderts möglicherweise ein tatsächliches Vorbild für den „Hans Mohr“ gegeben haben könnte. Den Namen Marehans könnte unter Umständen auch das altertümliche Wort Mahr als Synonym des Fabelwesens Nachtalb erklären, das uns heute noch vom Wort Albtraum her geläufig ist.

Jedenfalls kommt die nun wieder aufgelegte Geschichte vom Marehans etwas nüchterner daher als in mancher anderen örtlichen Überlieferung. Sie ist aber um weitere Hexensagen ergänzt, die in dieser Form wohl nicht mehr geläufig sind. Der Wertheimer Fries schildert einen mächtigen Urwald, bedeckt von Eichen, Buchen und Birken auf dem Dillberg. In der Nähe des Dreimärkers quoll, von zwölf Birken umstanden, das Hexenbrünnlein hervor.

Dort treibe der Marehans, der zu Lebzeiten ein liederlicher Kerl gewesen sei, sein Unwesen. Verachtet von jedermann habe er sich einsam in eine Hütte auf dem Dillberg zurückgezogen und mit langem Bart in wilder Pelzbegleitung vorübergehende Menschen erschreckt, bevor der Unglückliche sich schließlich erhängte. Seitdem glotze er nachts als Geist Wanderer mit feurigen Augen an und springe ihnen auf den Rücken, um sich tragen zu lassen. An einem Steinkreuz, das an der Stelle seines Selbstmords stehe, verschwinde er wieder. Da der Marehans seinen Schabernack aber nur in fruchtbaren Jahren mit viel Korn und Most treibe, sei sein Auftreten zugleich die Prophezeiung für ein gesegnetes Jahr.

Danach geht die von Andreas Fries niedergeschriebene Sage sofort zum Hexenthema über. So wollte ein Mann aus Heidenfeld, durch einen Bekleidungstrick für Hexen unsichtbar, nachts sehen, was am Brünnlein auf dem Dillberg vor sich gehe. Um Mitternacht kamen die Hexen auf Mistgabeln und Besenstielen an. Sie begannen an langen Tafeln ihr Mahl. Im Schein blauen Lichts auf Kerzenleuchtern aus Menschenknochen tranken sie Jauche aus Pferdehufen und umtanzten das Hexenbrünnlein.

Der Marktheidenfelder Betrachter hatte seinen Verkleidungszauber aber nicht ganz vollständig ausgeführt, so dass ihn eine alte Hexe doch auf seinem Baum erkannte. Mit großem Hallo bombardierten sie den wehrlosen Lauscher mit Steinen bis zu ihrem Verschwinden beim ersten Krähen des Hahns am frühen Morgen. Der arme Hädefelder musste noch lange Zeit seine Beulen und blutenden Wunden auskurieren.

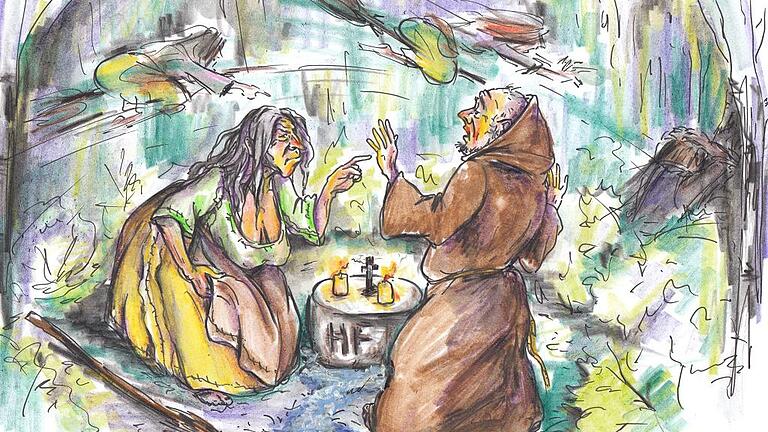

Noch schlimmer sei es aber einem alten Kapuzinerpater aus Mariabuchen auf dem Dillberg ergangen, fährt Fries in der Sage fort. Der weithin bekannte Teufelsbeschwörer wollte den Hexentreffen den Garaus machen und den Marehans in einen Sack bannen. Begleitet von zwei Heidenfeldern habe er in einer Samstagnacht ein Kruzifix und zwei zunächst verdeckt leuchtende, geweihte Kerzen am Hexenbrünnlein aufgestellt. Als um Mitternacht die Hexen in Scharen herbeikamen, wurden die Kerzen enthüllt und der Pater begann mit seinen lateinischen Formeln.

Zunächst stieben die Hexen in wilder Flucht auseinander, bis die „alte Lisel“ aus Erlenbach auf ihrem Besenstiel angefahren kam. Die ärgste Hexe weit und breit rief, dass der Pfaffe ja selbst nicht sauber sei. Als er sein Keuschheitsgelübde bereits abgelegt hatte und sie ein Mädchen war, habe er ihre Schürze nicht in Ruhe gelassen. Da entstand ein solches Spektakel, dass die beiden Heidenfelder flohen und den Kapuziner aus Angst alleine zurückließen. Diesen zerrten die Hexen in ihrem Tanzkreis herum.

Am nächsten Morgen fanden die Begleiter den Pater neben dem unversehrten Kruzifix und den Kerzen am Hexenbrünnlein halb tot. Sein über und über zerkratzter Leib war von den Fetzen seiner Kutte nur notdürftig verhüllt. Sie hoben den Mönch auf und trugen ihn nach Hause, wo der Kirchenmann wenige Tage später trotz aller Pflege gestorben sei.

In diesem Zusammenhang mag auch von Interesse sein, dass der Historiker Robert Meier im letzten Jahr bei einem Vortrag an der Marktheidenfelder Volkshochschule auf besonders intensive Hexenbeschuldigungen in Erlenbach in der Zeit von Julius Echter hinwies. Ein zweifelhafter Lebenswandel von Klerikern war überdies nicht erst seit der Reformation ein beliebtes Motiv in Volkssagen und Spottliedern.

Literaturtipp: Gundula Hubrich-Messow, Sagen und Märchen aus dem Spessart; Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, Husum 2016; 127 Seiten; ISBN: 978-3-89876-835-1