Fünftausend Tonnen Masse treiben ungebremst auf den mittleren Pfeiler der alten Mainbrücke in Marktheidenfeld zu. Der Anfahrtswinkel ist zu schräg; das 135 Meter lange Güterschiff lässt sich nicht mehr korrigieren. Doch wie durch ein Wunder gleitet es einfach durch den Brückenpfeiler hindurch, der ihm gerade noch im Weg stand. Nichts passiert. Wie auch: Es handelt sich nur um eine virtuelle Simulation – vergleichbar mit einem Computerspiel.

Doch dieses „Spiel“ hat einen ernsten Hintergrund und der Aufwand dafür ist enorm und teuer: Für bis zu 400.000 Euro und über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr lässt der Bund in einer Simulation prüfen, welche Risiken die Durchfahrt unter der alten Mainbrücke birgt.

Ein Ergebnis könnte sein, einen Brückenpfeiler zu entfernen. Ein anderes denkbares wäre, im Oberlauf der Brücke für eine breitere Manövrierfläche zu sorgen, indem man vorhandene Buhnen beseitigt und somit die Fahrrinne künstlich verbreitert. Denn ausgerechnet im Oberwasser macht der Main eine Kurve, die es erschwert, das Nadelöhr korrekt anzufahren – besonders für die bis zu 190 Meter langen Schubverbände und die mit langen Aufbauten versehenen Fahrgastschiffe. Mindestens einmal im Jahr klappt das schwierige Manöver nicht, so belegt es die offizielle Statistik. Die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Schiffsstöße dürfte aber darüber liegen, schätzen die Fachleute.

Die Brückendurchlässe in Marktheidenfeld, Lohr und Miltenberg sind jetzt schon „ganz kritische Punkte“ für die Schifffahrt, betont Paul Marcus Schäfer, zuständiger Sachbereichsleiter im Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg. Seine Behörde hat bei einer Versuchsfahrt mit einem Schubverband im Januar 2013 festgestellt: Durch die Brückensanierung in Marktheidenfeld, bei der die Pfeiler mit einer Schiffsstoßsicherung ummantelt werden, wird die enge Durchfahrt verschmälert und das Risiko, hängen zu bleiben, erhöht.

Der erste Reflex der Schifffahrtsverwaltung, die hemdsärmelig im Marktheidenfelder Stadtrat vorgetragene Forderung, einen Brückenpfeiler abzureißen, löste eine Welle der Emotionen aus. Bürgermeisterin, Stadtrat und ein Gutteil der Bürger forderten, ihr denkmalgeschütztes Bauwerk, das Wahrzeichen der Stadt, unverändert zu erhalten.

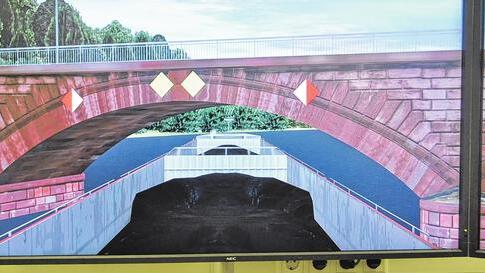

Um die Diskussion zu versachlichen und möglichst viele objektive Daten für eine Entscheidung über die Zukunft der Brücke zu erhalten, entschloss sich die Bundesbehörde, bei der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) in Karlsruhe eine aufwändige Simulation in Auftrag zu geben. Den Versuchsaufbau erläuterte Thorsten Dettmann von der BAW-Fachgruppe Schiffsführungssimulation am Montag der Marktheidenfelder Presse in Karlsruhe, zusammen mit dem Auftraggeber, Vertretern der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) aus Würzburg und Aschaffenburg.

Bevor der erste Kapitän die Simulation am naturgetreu nachgebauten Führerstand durchfährt, müssen monatelang Daten gesammelt und in das Modell eingebaut werden. Erst ab April ist die Versuchsanordnung komplett. So fährt die BAW zunächst viele Manöver mit unterschiedlichen Schiffstypen im freien Wasser der Rheinmündung in den Niederlanden. Dort ist dafür genug Platz.

Dabei erheben Sensoren das Verhalten der Schiffe und die Reaktion des Wassers. Parallel fließen Daten der konkreten Marktheidenfelder Bedingungen ein: zum Beispiel Wasserstand, Fließgeschwindigkeit, die Situation unter der Brücke im Gegensatz zum offenen Gewässer. Außerdem baut die BAW am Computer vier gängige Schiffstypen nach: Güterschiffe mit 110 und 135 Metern Länge, einen 185 Meter langen Schubverband und ein 135 Meter langes Kreuzfahrtschiff. In der Simulation kann man später alles mixen: Beladene oder leere Schiffe, Hoch- oder Niedrigwasser, Wind, Nebel, Tag oder Nacht, Gegenverkehr oder freie Fahrt – all das kann der „Autopilot“ immer wieder virtuell durchfahren.

Den wichtigsten Faktor lässt die Simulation aber keinesfalls außer Acht: den Menschen. Die BAW wird drei unterschiedliche Schiffsführer bitten, die Simulation zu testen. Dabei werden solche Kapitäne eingesetzt, die den Main kennen, und solche, denen die Örtlichkeiten fremd sind. Hunderte von Versuchsfahrten will die BAW von ihnen absolvieren lassen, denn „jede Fahrtroute ist individuell“, sagt Paul Marcus Schäfer vom Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg. Mit ihrer Hilfe wird in den nächsten Monaten eine ungeheure Datenflut erhoben. Wesentlich ist, welche Fehler die Schiffsführer machen und wie oft diese auftreten.

„Wir suchen keine einfache, sondern eine sichere Lösung, nicht nur für die Schifffahrt, sondern für alle Personen, die auf und an dem Wasser sind“, erklärt Heike Große Erdmann den Grund für den Aufwand. Ein großes Unfallpotenzial betreffe die zunehmende Zahl der Kreuzfahrtschiffe. Deren rechteckige Aufbauten passen oft nur gerade so durch die runden Brückenbogen. Sollte ein Schiff hängen bleiben, bestünde schnell Gefahr für Leib und Leben der Passagiere, befürchtet die Pressesprecherin der WSV-Generaldirektion Süd aus Würzburg. Eine zweite große Gefahr sieht sie in Gefahrguttransporten auf der Wasserstraße. Bei einer Havarie seien nicht nur Schiff und Besatzung betroffen, sondern auch die Menschen in der Umgebung.

Die Auswertung der Daten wird sich bis Jahresende hinziehen, vermutet Dettmann. Ein Gespräch zwischen allen Beteiligten, wie es jüngst Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder für den September angekündigt hat, wird wohl noch länger auf sich warten lassen. Die letzte Entscheidung liegt beim Bundesverkehrsministerium. Damit rückt auch der Zeitpunkt nach hinten, zu dem der Start der Brückensanierung erfolgen soll. Vor 2018 wird es wahrscheinlich nichts, denn die Stadt hatte angekündigt, mindestens zwei Jahre Vorlauf für ihre Planung zu brauchen, bevor mit den Arbeiten begonnen werden könne.

Die alte Mainbrücke als Versuchsmodell

Die Sanierung der alten Mainbrücke Marktheidenfeld wird zehn bis zwölf Millionen Euro kosten, die der Bund als Eigentümer übernimmt. Die Arbeiten werden drei Jahre dauern, in denen die Brücke vollständig gesperrt sein wird, also auch für Fußgänger.

Die Schiffe, die die Brücke durchfahren, dürfen als Einzelfahrer maximal 135 Meter lang sein, als Schubverband maximal 190 Meter. Die Breite ist auf 11,45 Meter begrenzt.

Die meisten Probleme bei der Unterquerung der runden Brückenbogen haben die Kabinenschiffe, die bis zu 220 Passagiere an Bord haben. Ihr rechteckiger Aufbau, der fast über die ganze Schiffslänge reicht, erfordert exakte Durchfahrtmanöver, weil kaum Spielraum nach rechts oder links bleibt. Die Zahl dieser Fahrgastschiffe hat allein seit 2013 um rund 30 Prozent zugenommen.

Etwa ein Schiffsstoß pro Jahr wird seit Beginn dieses Jahrhunderts offiziell gemeldet. Tatsächlich, so sagen Experten, bleiben aber viel mehr Schiffe an der alten Mainbrücke hängen, ohne dass dies bekannt wird.

Für ihre Simulation will die Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe rund 90 verschiedene Situationen bei der Durchfahrt der alten Mainbrücke nachstellen. Vier unterschiedliche Schiffstypen und drei Schiffsführer kommen dabei zum Einsatz, so dass sich daraus 630 Varianten ergeben. Hinzu kommen virtuelle Versuchsfahrten mit dem Computer.