Zu Richard Rothers 125. Geburtstag am 8. Mai widmet der Kitzinger Kulturverein PAM dem Künstler eine zweigeteilte Ausstellung. Zum einen soll Rothers Exlibris-Werk gewürdigt werden, rund 300 künstlerisch gestaltete Einklebebildchen für Bücher („Dieses Buch gehört . . .“). Außerdem soll der Mann nicht vergessen werden: Vermutlich wissen noch nicht einmal alle Schüler der Kitzinger Richard-Rother-Realschule, was es mit dem fränkischen Bildhauer und Holzschnitzer auf sich hat.

Manches allerdings würden seine Verehrer wohl am liebsten in der Versenkung belassen. Denn wer sich mit Rother beschäftigt, stößt unweigerlich auf seine Verstrickungen während der Nazizeit. In vielen seiner Werke und Auftragsarbeiten aus den Jahren 1933 bis 1945 wird Rothers Nähe zur NS-Ideologie deutlich: etwa die Verherrlichung des Krieges oder der deutschen Mutter, die dem Führer Kinder (sprich: Soldaten) schenkt. Auch Rothers Verachtung für Juden belegen Dokumente.

Sie finden sich zahlreich in dem 2013 erschienenen Katalog zur Ausstellung „Tradition & Propaganda – eine Bestandsaufnahme“ im Würzburger Kulturspeicher, in dem die Ergebnisse der Forschungsarbeit renommierter Historiker zusammengefasst wurden. Zwischen November 2011 und August 2012 sichtete die Kuratorin der Ausstellung, Bettina Keß, rund 1300 Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und druckgrafische Arbeiten der Jahre 1933 bis 1945, die im Besitz der Städtischen Galerie Würzburg sind; dazu viele Schriftstücke und weitere Dokumente. Ergebnis: Viele der Werke entsprechen der nationalsozialistischen Ideologie, sind kriegsverherrlichend oder den völkischen Idealen des Bauerntums oder Familienlebens verpflichtet, wie die Direktorin des Kulturspeichers, Marlene Lauter, im Vorwort schreibt. „Mindestens jedoch widersprachen sie nicht den Zielen der nationalsozialistischen Kunstpolitik“.

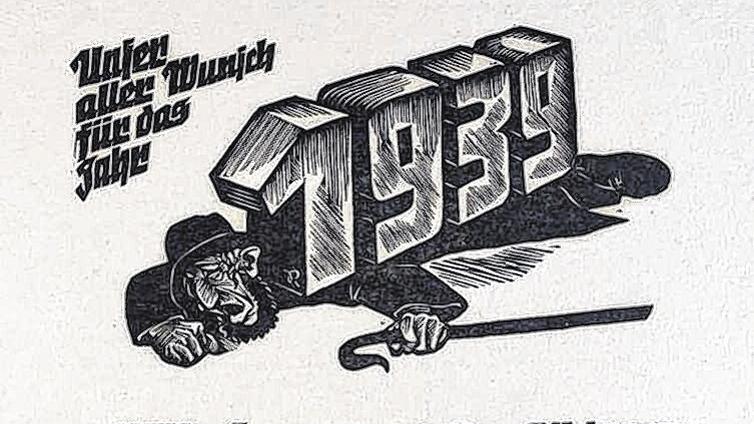

Der Name Rother taucht dabei öfters auf: So gestaltete der 1980 verstorbene Künstler in den besagten Jahren viele Verlobungs-, Hochzeits- oder Geburtsanzeigen, darunter auch für die beiden Kinder des Gauleiters Otto Hellmuth – Geyer und Gailana. Zu sehen gibt es auch den Säugling Manfred W. mit einem Kranz aus Maiglöckchen und Kanonen. Oder den Sohn eines Stuka-Piloten, der von einem Kampfflugzeug als Bombe („Unsere Wiege war das Ziel, in welches diese Bombe fiel“) abgeworfen wird. Gezeigt wird in dem Katalog auch Rothers Holzschnitt des Adlers mit Schlange und Hakenkreuz im Kranz. Für Reichs-Propagandaminister Joseph Goebbels hat er höchstpersönlich ein Exlibris gestaltet. Rother sei „Profiteur“ der Zeit gewesen, heißt es dort weiter. Nicht umsonst erhielt er 1938 als Zweiter nach Heinz Schiestl den von den Nazis gestifteten „Tilman-Riemenschneider-Preis“. Diese Auszeichnung war Höhepunkt der „Gaukulturwoche“, die laut Gauleiter Otto Hellmuth zur Stärkung der „mainfränkischen Identität“ beitragen sollte.

Heiner Dikreiter, 1941 Gründer der Städtischen Galerie und aufgrund der Forschungsarbeit von Kunsthistorikern als „systemtreu“ entlarvt, hat die Künstler von damals typologisiert. Über seinen Flößerbruder Richard Rother aus der Hetzfelder Zunft schreibt er 1941: „Es gibt wohl kaum mehr einen Künstler aus Mainfranken, der die Leistungen und den ans Wunderbare grenzenden Aufschwung der deutschen Kultur im Reiche Adolf Hitlers nicht anerkennt und bewundert.“

Interessant: Rother wurde 1975 zunächst in Würzburg, wo er eine Lehrtätigkeit ausübte, und wenig später in Kitzingen, wo er sein Atelier hatte, jeweils mit dem Kulturpreis ausgezeichnet. Während sein 125. Geburtstag in Kitzingen mit einer Ausstellung gewürdigt wird, kommen aus der Bezirkshauptstadt kritische Töne: Bei einem Vortrag zu 70 Jahren Zerstörung Würzburgs im März im Falkenhaus bemerkte Willi Dürrnagel, „es erstaune ihn, dass in Kitzingen noch immer eine Realschule nach Rother benannt ist.“

Der 68-Jährige, seit 1972 Würzburger Stadtrat, beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte Würzburgs und Frankens, schreibt Aufsätze und hält Vorträge. Dürrnagel erinnert daran, dass nach langer, kontroverser Diskussion 2004 in Würzburg die Carl-Diem-Halle umbenannt worden ist, „trotz Diems unbestritten großer Verdienste um den Sport.“ Bis jetzt seien Richard Rother und Nikolaus Fey, nach dem in Wiesentheid die Mittelschule (Nikolaus-Fey-Mittelschule) und eine Straße benannt sind, für ihre Verstrickungen während der NS-Zeit „relativ gut“ davongekommen. „Das sage ich, obwohl ich Mitglied der Hetzfelder Flößerzunft bin, der die beiden bis zu ihrem Tod angehörten.“ Dürrnagel kann, wie er am Telefon sagt, durchaus nachvollziehen, wenn über belastete Künstler gesagt werde: Was hätten sie denn tun sollen? Sie mussten doch eine Familie ernähren. Sie wussten es doch nicht besser, sie waren halt Mitläufer. „Ich ergreife dann gerne Partei für eine andere Gruppe von Künstlern: nämlich jene, die aus Gewissensgründen nicht mitgemacht und sich verweigert haben. Sie hatten auch Familien zu ernähren. Und während sich die Mitläufer arrangierten, wurden die anderen ausgegrenzt, wenn nicht gar ins KZ gesteckt oder ermordet.“

Was man den Kitzinger Veranstaltern zu Gute halten muss: Auch sie verschweigen Rothers Nazi-Verstrickungen nicht. Im zweiten Teil der Retrospektive, der am 24. Juli beginnt, werden Druckgrafiken gezeigt, die zwischen 1920 und 1950 entstanden sind. Dabei würden „problematische Arbeiten“ nicht ausgespart, ebenso werde dieser dunkle Aspekt in Rothers Biografie in einem der beiden Begleitbücher zur Ausstellung beleuchtet.

Rothers „zunehmende Verflechtung mit dem NS-Kader“ werde der „kulturpolitischen und zeitgeschichtlichen Entwicklung im Dritten Reich in einer sachlich-kritischen Betrachtung gegenübergestellt“, kündigen die Autoren Renate Haass und Klaus Christof an. Es empfiehlt sich also ein Besuch der Ausstellungen – und hoffentlich führt er zu einer angeregten Diskussion!

Quelle: Der Katalog „Tradition & Propaganda – eine Bestandsaufnahme“ ist erhältlich unter der ISBN-Nummer: 978-3-928155-61-8. Mehr Informationen zur Ausstellung in der Rathausdiele: www.richardrother-kitzingen.de

warum schaffen Sie es nicht, in der Printausgabe einen für den Leser vollständigen Beitrag zu veröffentlichen? Soll sich der Leser die fehlenden Sätze eventuell selbst denken?

Am Ende der ersten Spalte gibt es für den Satz "...und wenig später in Kitzingen, wo er sein" keine Fortsetzung.

Mit freundlichen Grüßen