Anselm Grün hat sich schon öfter vorgenommen, kürzerzutreten. Doch ein Blick auf seinen Terminkalender verrät: Auch nächstes Jahr wird ihm das nicht gelingen. Denn 2019 ist der Benediktinerpater erneut unermüdlich bei Veranstaltungen überall in der Welt unterwegs. Unermüdlich? Beim Treffen in der Abtei in Münsterschwarzach, die er viele Jahre lang wirtschaftlich leitete, spricht der 73-Jährige zum ersten Mal in einem Interview über die Krisensituation, die er in den vergangenen Jahren selbst erlebt hat.

Frage: Sie haben mit Ihren Büchern und Vorträgen Millionen von Menschen in Krisensituationen Trost gespendet, Mut gemacht. Vor vier Jahren erkrankten Sie an Nierenkrebs und brauchten plötzlich selbst Zuspruch. Wie war das?

Pater Anselm Grün: Die Diagnose hat mich damals schon sehr verunsichert. Ich wusste nicht, ob und wie es weitergeht. Mit einer Niere leben zu müssen, ist auch ein Risiko. Und natürlich ging mir durch den Kopf: Ich arbeite gerne, halte gerne Vorträge und schreibe gerne. All das könnte nun zu Ende gehen. Zuversicht hat mir unter anderem das Gebet „Herr, dein Wille geschehe!“ gegeben. Das ist nichts Angstmachendes, sondern drückt aus: Wenn Gott mir die Kraft gibt, dann kann ich weitermachen. Wenn nicht, muss ich auch damit einverstanden sein.

Viele Menschen, die eine solche Diagnose bekommen, berichten, dass sie regelrecht in eine Schockstarre verfallen. Wie war das bei Ihnen?

Grün: So war es bei mir nicht. Ich wollte es am Anfang gar nicht so ernstnehmen. Doch der Arzt sagte, man müsse sofort operieren. Meine erste Aufgabe war dann, erst mal alle Termine der kommenden vier Wochen abzusagen. Das ist mir nicht leicht gefallen.

Was haben Sie seinerzeit als größte Herausforderung empfunden?

Grün: Einfach mich meiner Endlichkeit zu stellen. Außerdem musste ich mich mit meiner Vorstellung auseinandersetzen, dass ich dachte, wenn man spirituell und gesund lebt, dann wird sich das auch positiv auf den Körper auswirken. Ich musste aber erkennen, dass es keine Garantie gibt, Krankheit zu verhindern - auch wenn man spirituell und psychologisch richtig lebt. Natürlich fragt man bei einer schweren Krankheit auch immer sofort nach dem Warum.

Haben Sie mit einer Antwort gerechnet?

Grün: Das habe ich schnell sein lassen, denn die Frage nach dem Warum bringt nichts. Die Krankheit ist mir widerfahren. Dafür kann es viele Gründe geben. Aber das ist nicht wichtig. Vor allem hat es keinen Zweck, nach Schuld zu fragen. Dann schwächt man sich nur. Es ist jetzt so – dies zu akzeptieren, ist eine Herausforderung. Denn es zerbricht mein Bild, ich könnte durch gesundes Leben und Meditation vielleicht Krankheit vermeiden. Diese Hoffnung ist erst einmal zerbrochen. Und ich musste in aller Demut anerkennen: Ja, ich bin krank, warum auch immer, und ich muss mich dem jetzt stellen.

Haben Sie in manchen Momenten mit Gott gehadert?

Grün: Hadern war es nicht, aber eine Infragestellung: Was heißt das jetzt für mein geistiges Leben? Natürlich habe ich das, was mich bewegte, auch vor Gott getragen. Es war immer die Hoffnung dabei, dass Gott mir hilft und dass es gutgehen wird.

Haben Sie Todesangst verspürt?

Grün: Ich habe gerade erst wieder einen Kurs gehalten zum Thema „Was erwartet uns nach dem Tod?“ Nein, Angst habe ich davor nicht. Aber natürlich lebe ich gerne und der Tod signalisiert mir, dass es zu Ende geht und ich vieles nicht mehr machen kann. Da spüre ich schon eine gewisse Angst, mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass ich in Gottes Liebe hinein sterbe. Aber ich weiß auch genau, dass ich das nicht bestimmen kann. Was dann wirklich im Sterbeprozess sein wird, weiß keiner. Ich habe viele Menschen auf ihrem Weg in den Tod begleitet. Sie hatten weniger Angst vor dem, was anschließend kommt, sondern mehr vor dem Kontrollverlust. In so einer Situation können wir unser Leben nicht mehr selber bestimmen. Auch wenn ich keine Angst vor dem Tod habe, bleibt irgendwo ein großes Unbehagen.

Wie schafft man es, mit diesem Unbehagen und der Angst umzugehen?

Grün: Für mich ist immer wichtig zu sagen: Ja, ich habe Angst. Ja, es kann sein, dass die Krankheit nicht geheilt wird und ich sterbe. Was heißt das dann für mich? Es ist eine Herausforderung, mich ganz in Gottes Hand fallen zu lassen. Aber in der Angst steckt zugleich auch immer die Hoffnung, dass es gutgehen wird. Diese Hoffnung hatte ich. Die Angst und das Unbehagen waren für mich zugleich eine Einladung, auch damit zu rechnen, dass es schiefgehen kann. Dann stellt sich die Frage: Wie will ich jetzt leben, was ist mir wichtig? So gesehen war die Krankheit für mich auch der Impuls, manches abzuschneiden. Auch manche Verpflichtungen und Bindungen. Ich vertraue jetzt mehr meinem Gefühl, was mir guttut und was nicht.

Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben: Die Krankheit ist ein Appell, neue Akzente im Leben zu setzen. Wie sehen Ihre neuen Akzente aus?

Grün: Entscheidend ist die Frage: Was ist mir wichtig in meinem Leben. Mein Leben hat sich durch die Krankheit nicht total geändert. Ich gebe weiterhin Kurse, halte Vorträge und schreibe Bücher. Ich bin auch dankbar, dass das alles noch geht. Aber ich höre jetzt mehr auf meine Impulse. Wenn ich müde werde, versuche ich nicht, die Müdigkeit zu überspringen. Ich habe mich auch ganz grundsätzlich gefragt: Worüber sollte ich eigentlich künftig schreiben? Was möchte ich den Leuten noch sagen? Sollte ich nur die Wünsche der Lektoren erfüllen oder viel mehr darauf achten, was mir wichtig ist?

Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?

Grün: Einfach weniger zu schreiben und sich mehr auf das einzulassen, was den Menschen wirklich hilft. Außerdem halte ich mehr Kurse zu den Themen Trauer und Umgang mit Krankheit. Einfach, um mich auch der Not dieser Menschen zu stellen.

Würden Sie heute mit Ihrer Krankheitserfahrung alles wieder so schreiben?

Grün: Ich würde es so ähnlich schreiben, aber vorsichtiger. Weil ich durch meine Krankheit gemerkt habe, dass zu fromme Sprüche oder zu schnelle Erklärungen eher verletzen. Man muss es erst einmal aushalten, dass man noch keine Antwort weiß. Dass man noch nicht sofort alles einordnen kann in sein Weltbild oder in seinen Glauben. Da wird etwas infrage gestellt. Das länger auszuhalten, ist wichtig. Ich habe vielleicht zu schnell versucht, beim Schreiben immer gleich eine Hilfe anzubieten, wie man damit umgehen kann. Und diesen Akzent, erst mal warten, ich hab noch keine Antwort, ich muss das selber erst noch für mich klären, das würde ich heute anders schreiben.

Sie empfehlen Betroffenen, sie sollten nach Möglichkeit ihre Krankheit annehmen und loslassen. Wie funktioniert das in der Praxis?

Grün: Annehmen heißt, die Krankheit als Herausforderung annehmen. Akzeptieren, dass sie jetzt ein Teil von mir ist. Annehmen heißt immer auch, Abschied nehmen von Illusionen. Ich bin nicht mehr der Fitte, der alles kann. Ich bin vielmehr begrenzt und weiß nicht genau, wie die nächsten Jahre weitergehen. Viele können nicht annehmen, weil die Bilder, die sie von sich haben, nicht übereinstimmen mit der Realität. Deswegen heißt es, Abschied nehmen von Illusionen und das annehmen, was gerade ist.

Und was heißt dann loslassen?

Grün: Loslassen ist schon so etwas wie ein Modewort geworden. Ich würde das mittlerweile nicht mehr so einfach empfehlen. Man sagt ja auch im Zusammenhang mit dem Tod, dass man jemanden loslassen soll. Aber eine Mutter, die ihr Kind loslassen soll, ist immer Mutter und es ist immer ihr Kind. Man kann vielleicht loslassen besser ersetzen durch „nicht so sehr festklammern“. Ich kann Krankheit sicher nicht total loslassen. Ich kann jedoch die Verkrampfung loslassen und ja sagen zu dem, was ist.

Buddha sagt: „Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück.“ Doch es gibt namhafte buddhistische Lehrer, die in lebensbedrohlichen Krisensituationen feststellen mussten, dass es ihnen trotz teils jahrzehntelanger spiritueller Erfahrung nicht gelungen ist, diesen „Schlüssel zum Glück“ zu finden. Können Sie das nachempfinden?

Grün: Ich habe selbst einige Zeit Zen-Meditation gemacht. Aber ich war immer skeptisch vor zu großen Worten. Wenn es darum geht, sein Ego total loszulassen, bin ich vorsichtig. Und ich denke, die Erfahrung, dass die Buddhisten dann gemerkt haben, so leicht geht es nicht, wie man das erzählt, die zeigt mir, dass ich auch in meiner Wortwahl sehr vorsichtig bleiben sollte. Ich habe mich natürlich auch gefragt: Das, was ich anderen geraten habe, was heißt das jetzt für mich? Wie gehe ich damit um? Es war für mich ein Test, ob das, was ich sage, auch stimmt.

Wie fiel dieser Test aus?

Grün: Ich habe schon immer versucht, einfühlsam zu schreiben, aber rückblickend betrachtet hätte ich es noch ein wenig vorsichtiger tun können. Ein Buch, das ich mal vor Jahren geschrieben haben, „Gesundheit als geistige Aufgabe“, würde ich heute sicher so nicht mehr schreiben. Damals habe ich zu sehr nach der Bedeutung der Krankheit gefragt. Was sie mir sagen will. In dieser Hinsicht wäre ich heute sehr zurückhaltend. Mir hat in diesem Zusammenhang auch das Buch von Ken Wilber „Mut und Gnade“ geholfen. Er sagt darin: Immer, wenn man eine Theorie über die Krankheit macht, dann weigert man sich, sich auf den Menschen einzulassen. Ich habe mich auch gefragt, ob meine Worte Theorie sind, die ich zwischen mich und die Menschen stelle. Oder ob ich mich tatsächlich auf die Menschen einlasse. Das war für mich schließlich der Impuls, Abschied von Theorien zu nehmen und mich konkret auf die Menschen einzulassen.

Der amerikanische Autor hat auch gesagt: „Da niemand die Ursache deiner Krankheit kennt, bleibt unklar, was genau du ändern solltest, um zur Heilung beizutragen. Aber wie wäre es damit: Du könntest sie einfach als Metapher nehmen, als Ansporn, all die Dinge in deinem Leben zu ändern, die du sowieso ändern wolltest.“ Würden Sie das so unterschreiben?

Grün: Ja, ich würde das heute so sagen: Die Krankheit ist ein Impuls, einfach nachzudenken. Es geht nicht darum, zu erforschen, was genau die Ursache ist. Es gilt anzuerkennen, dass mein Leben aus der Balance geraten ist und sich zu fragen: Was tut mir gut, was brauche ich jetzt? Es ist mehr so wie ein Innehalten. Zu spüren, was ich jetzt wirklich brauche. Viktor Frankl sagt sinngemäß: Das Leben kann uns vieles rauben, aber eines nicht – die Freiheit, darauf zu reagieren. Und genau das ist wichtig: Nicht in der passiven Opferrolle stecken bleiben, sondern sich aktiv den Herausforderungen stellen.

Haben Sie in der Phase Ihrer Krankheit auch Bücher gelesen, die Ihnen Trost gespendet haben?

Grün: Im Krankenhaus habe ich beispielsweise Texte von Henri Nouwen gelesen. Er war ein niederländischer Priester, Psychologe und geistlicher Schriftsteller. Und natürlich war mir die Bibel sehr wichtig. Ich habe geschaut, was mir die biblischen Worte in meiner Situation sagen. Beispielsweise Paulus, der ja auch immer wieder krank war. Mich hat es gereizt, die Bibel neu zu verstehen.

Gibt es spezielle Stellen in der Bibel, die Sie Kranken empfehlen können?

Grün: Einmal der 2. Korintherbrief, das vierte und fünfte Kapitel. Oder auch Jesaja 43. Dort findet man Worte der Hoffnung.

Was hat Sie die Krankheit gelehrt?

Grün: Da war zunächst einmal die Erfahrung, dass es nicht so schnell geht, wie ich dachte. Ich bin davon ausgegangen, dass es nach der Operation vielleicht eine Woche dauert, bis es wieder geht. Aber dann klappte es mit der Verdauung nicht. Beim Gehen hat es gezogen. Ich musste langsam machen und lernen, die Einschränkungen zu akzeptieren. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch, der denkt: Ach, das geht schon wieder. Ich brauchte mehr Schlaf, musste meine Müdigkeit zulassen und nicht einfach meinen: Die Operation war eine Reparatur und jetzt geht?s so weiter wie vorher. Die körperlichen Beschwerden haben mich gezwungen, langsamer zu machen.

Wenn man sich Ihren proppevollen Terminkalender anschaut, scheint die Phase des Langsammachens allerdings vorüber zu sein…

Grün: Das ist die Gefahr, dass man nach einiger Zeit wieder in den alten Trott verfällt. Ich nehme mir immer vor kürzerzutreten. Aber das gelingt mir noch nicht so ganz. Nächstes Jahr ist der Terminkalender noch mal ziemlich voll . . .

Wie geht's Ihnen heute, vier Jahre nach der Diagnose?

Grün: Gut. Ich habe keine Beschwerden. Ich muss mich zwingen, mehr zu trinken. Ich bin immer wieder in der Spannung, auf der einen Seite zu senden, den Menschen Trost zu spenden bei Vorträgen, auf der anderen Seite muss ich mehr auf meine Impulse hören.

Hat es einen Grund, dass Sie bis heute nicht über Ihre Krankheit geschrieben haben?

Grün: Ich wollte mich selber nicht in den Mittelpunkt rücken und mich auch nicht als Vorbild hinstellen. Da habe ich einfach Hemmungen. Ich will auch nicht den Eindruck erwecken, mich durch die Krankheit zu sehr interessant zu machen. Ich befürchte, dann würden die Menschen mehr um mich kreisen und nicht um das, was ich sagen möchte.

Schwerkranke Menschen berichten immer wieder davon, dass Bekannte sich von ihnen abwenden, weil sie offenbar mit dem Leid nicht klarkommen. Was empfehlen Sie Gesunden im Umgang mit Kranken?

Grün: Solch ein Verhalten gibt es nicht nur im Zusammenhang mit Kranken, sondern auch bei Trauernden. Es ist die Angst, sich dieser Wahrheit zu stellen. Oft ist es aber auch Feigheit. Und manchmal steckt dahinter die Unsicherheit, nicht zu wissen, was man eigentlich sagen soll. Deshalb möchte man lieber verdrängen. Dabei muss niemand etwas sagen. Es genügt, sich zu erkundigen, wie es dem Betreffenden geht. Ohne neugierig zu sein. Ohne ihn auszufragen. Einfach Anteilnahme haben, die ich durch Fragen zeigen kann. Viele meinen, sie müssten ein tröstendes Wort geben. Dabei sind es aber meist nur Vertröstungen. Das deutsche Wort Trost kommt von Treue. Das heißt: Stehen bleiben bei diesem Menschen mit seiner Not und seiner Verzweiflung. Und es aushalten. Es nicht sofort zudecken mit verharmlosenden Worten wie „Es wird schon wieder gut…“

Was können Gesunde von Kranken lernen?

Grün: Sie können von Kranken lernen, ihre Maßstäbe zurechtzurücken. Sich zu fragen, was wichtig in ihrem Leben ist. Und sie können lernen, ihre Begrenztheit zu akzeptieren. Zu erkennen: Das kann mir auch passieren. Keine Garantie auf Gesundheit zu haben. Achtsamer und bewusster zu leben – immer im Bewusstsein, dass das Leben im nächsten Moment zu Ende sein kann. Bei jeder Fahrt zu einem Vortrag mache ich erst das Kreuzzeichen und bitte Gott um seinen Segen. Aber ich weiß, es kann immer die letzte Fahrt sein.

Würden Sie sagen, dass Sie heute in sich ruhen?

Grün: Manche sagen, dass sie mich als ruhig erleben. Aber ich bin nicht immer so ganz ruhig. Ich kann mich auch aufregen. Ich habe meine schwachen Stellen, wo ich nervös werde. Wenn ich zum Beispiel eine Reise mit dem Flugzeug mache, bin ich immer innerlich etwas unruhiger.

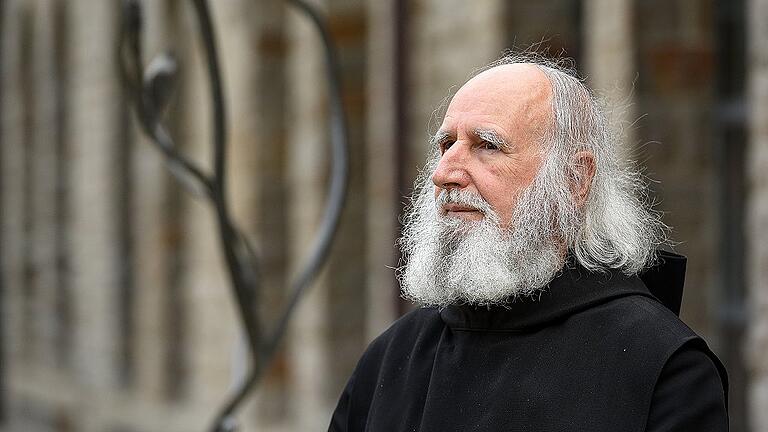

Pater Anselm Grün

Ob „Manager mit Mönchsherz“, „Macher hinter Mauern“ oder „Seelenflüsterer und Glückspater“: An schmückenden Etiketten für Anselm Grün mangelt es nicht. Doch wie dem auch sei: Der 73-Jährige aus dem fränkischen Junkershausen ist auf jeden Fall ein Phänomen.

Nach dem Studium der Philosophie, Theologie und Betriebswirtschaft war Pater Anselm Grün von 1977 bis 2013 Cellerar der Abtei Münsterschwarzach und damit für rund 300 Mitarbeiter in mehr als 20 Betrieben verantwortlich. „Ich bin froh, dass mein Leben so fruchtbar geworden ist“, sagt er rückblickend. „Mein Werdegang war von mir so nie geplant. Ich wollte nicht in erster Linie fürs Kloster zuständig sein, sondern in der Seelsorge tätig sein.“

Als Bestsellerautor hat Grün mehr als 300 Bücher mit einer geschätzten Gesamtauflage von rund 20 Millionen Exemplaren geschrieben, übersetzt wurden sie in 32 Sprachen. Die meisten Bücher sind im abteieigenen Vier-Türme-Verlag in Münsterschwarzach erschienen. Erst im Februar empfahl Papst Franziskus den Priestern und Diakonen des Bistums Rom, wenn sie sich in einer „Midlife crisis“ befänden, Grüns Buch „Lebensmitte als geistliche Aufgabe“ zur Lektüre. Mit seinen Vorträgen füllt der Benediktinerpater selbst die größten Hallen – egal ob in Deutschland, Brasilien, Argentinien, Taiwan, Korea, Polen oder Hongkong. Unterwegs ist er übrigens meist nur mit Handgepäck. Topmanagern aus der Wirtschaft schätzen ihn als spirituellen Berater und geistlichen Begleiter. ard