So mancher Vogel hat keinen sonderlichen Respekt vor dem jüdischen Gerichtsreferendar Willy Aron, der 1933 im KZ Dachau ermordet wurde. Jedenfalls nutzt der eine oder andere gefiederte Geselle Arons Büste am Widerstands-Mahnmal im Harmoniegarten für seine unappetitlichen Hinterlassenschaften.

Was hier abstrus oder nebensächlich klingt, kann aber symbolreich interpretiert werden: Die braunen Nazi-Horden scherten sich einen Scheißdreck um die unantastbare Würde, um das Leben ihnen unliebsamer Menschen.

Ja, die Nationalsozialisten wollten "sogar noch die Erinnerung an die jüdischen Menschen ausmerzen, die sie mit unglaublicher Erbarmungslosigkeit zuerst verleumdeten, dann ausgrenzten und beraubten, schließlich fabrikmäßig ermordeten", erklärt Mechthildis Bocksch, Vorsitzende der Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg, das erzieherische Ziel Hitlers.

Nämlich in der Volksgemeinschaft die "arischen Tugenden" Hass, Härte, Barbarei, Grausamkeit zu verinnerlichen und jegliches Mitgefühl auszumerzen. Die politischen Veränderungen und Maßnahmen seien so massiv und radikal, die Folgen so intensiv und weitreichend gewesen, "dass wir alle heute noch davon betroffen sind", sagt Bocksch. Und weil diese Folgen in der Tiefe weiterbestünden, könnten sie im Alltag noch immer unbewusst an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden.

"Neue kreative Wege des Erinnerns entwickeln"

So sei es unabdingbar, an den jüdischen Rechtsreferendar Willy Aron und an dessen Schicksal zu erinnern, wodurch das nationalsozialistische "Schweigegebot" gebrochen werde, mahnt Bocksch. Und da es in einigen Jahren keine Zeitzeugen mehr geben werde, "sind neue kreative Wege des Erinnerns zu entwickeln".

Das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg hat diesen Weg bereits beschritten und die Idee des Erinnerns auch ästhetisch ansprechend umgesetzt: Aus Anlass des 90. Todestages von Willy Aron weihte das OLG am 4. Mai im Rahmen einer Gedenkveranstaltung an den Bamberger Gerichtsreferendar den "Willy-Aron-Saal" ein, den Hauptunterrichtsraum in den Schulungsräumen für Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen in der Hainstraße 16.

Lothar Schmitt, Präsident des OLG, führt es als besonderes Bedürfnis der ehemaligen Dienstbehörde von Willy Aron an, durch die Benennung des größten Schulungsraums den aktuellen Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren diese Persönlichkeit und seine Lebensleistung nahe zu bringen sowie zur Bewahrung von Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit aufzufordern.

Demokratie und Rechtsstaat müssen gegen Anfeindungen verteidigt werden

Willy Aron, der aus einer jüdischen Familie stammte, habe sich frühzeitig gegen die menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus gestellt. Der OLG-Präsident: "Willy Aron ist aufgrund seines Engagements und seines beherzten Eintretens für Demokratie und Rechtsstaat zugleich Vorbild und Mahnender." Auch in der aktuellen Zeit seien Demokratie und Rechtsstaat weltweit nicht selbstverständlich und müssten gegen Anfeindungen verteidigt werden, so Lothar Schmitt.

Wilhelm – genannt Willy – Aron wurde am 3. Juni 1907 als einziges Kind der Eheleute Albert und Berta Aron in Bamberg geboren. Nach dem Besuch der Gangolfschule wechselte er 1916 an das Neue Gymnasium (heute Franz-Ludwig-Gymnasium) und begann nach dem Abitur im Wintersemester 1925/26 in Erlangen ein Jura-Studium, das er später in Würzburg fortsetzte. 1930 absolvierte Aron sein erstes Staatsexamen.

Zusammen mit Thomas Dehler Angriffe in Bamberg abgewehrt

Schon als 14-jähriger Junge hatte er sich für Demokratie und soziale Gerechtigkeit interessiert und trat der Jugendorganisation der Sozialdemokraten, der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ), bei. Als Student wurde er Mitglied der studentischen Verbindung "Wirceburgia", in der hauptsächlich jüdische Studenten waren. Als die Weimarer demokratischen Parteien unter den Druck der Straße durch nationalsozialistische und auch kommunistische Schlägertrupps gerieten, organisierte Willy Aron zusammen mit dem späteren Bundesjustizminister Thomas Dehler die Abwehr solcher Angriffe in Bamberg.

Vor Gericht verteidigte Willy Aron als junger Rechtsreferendar seine sozialdemokratischen Genossen, die von SA-Männern angegriffen worden waren. Etwa in einer Massenschlägerei im SPD-Parteilokal "Nöth" am Schillerplatz im Herbst 1932.

Im KZ Dachau brutalst verprügelt und gestorben

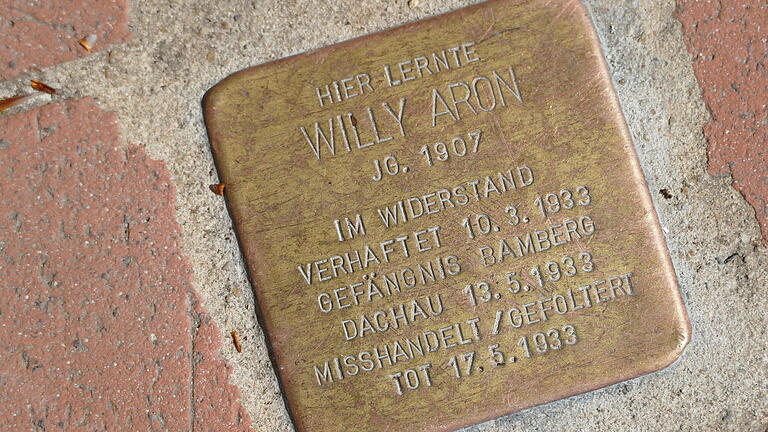

Damit wurde er für die Nazis ein bedeutender Gegner in Bamberg: Einen Tag nach ihrer Machtübernahme in Bayern wurde Willy Aron am 10. März 1933 mit weiteren 16 Personen in die sogenannte Schutzhaft genommen, am 15. Mai ins KZ Dachau eingeliefert und sofort misshandelt. Nackt ausgezogen über einen Tisch gelegt und mit Ochsenziemern von den Waden bis zum Hals ausgepeitscht.

In den nächsten Tagen weiter so brutal verprügelt, starb Willy Aron wahrscheinlich am 17. oder 19. Mai 1933 im Alter von 25 Jahren. Für seinen Weggefährten in der SAJ, den späteren SPD-Landtagsabgeordneten und dritten Bürgermeister von Bamberg, Georg Grosch (1906 bis 1987), war Willy Aron "der erste Bamberger, der im KZ Dachau für Recht und Freiheit sein Leben lassen musste".

Willy Arons Leichnam wurde im KZ Dachau verkohlt. Sein Sarg – eine Holzkiste – durfte vor der Beisetzung auf dem jüdischen Friedhof in Bamberg nicht mehr geöffnet werden. Vermutlich war dieser Sarg ohnehin nur mit Bleiplatten ausgelegt und ansonsten leer. Die Zeitungen mussten von einem Herzschlag als Todesursache berichten.

Wie Willy Aron wirklich starb, geht aus einem Urteil des Landgerichts München II. vom 10. März 1952 gegen zwei im KZ Dachau beschäftigte SS-Männer, die für seinen Tod mitverantwortlich waren, hervor. Ein Augenzeuge der Bluttat, ebenfalls als Häftling in Dachau, berichtete. Die verurteilten Mörder bereuten ihre Tat später nicht.

Arons Geschichte und die Zusammenhänge zu heute

Thomas Dehler schrieb 1946: Willy Aron sei ein "rotblonder, frischer junger Mann mit überschüssiger körperlicher und geistiger Kraft" gewesen. Ein "überzeugungsstarker Jungsozialist, der sich mit Begeisterung in den Tageskampf gegen die Nazis stürzte; er zog sich sehr bald den Groll Zahneisens (des späteren Nazi-OB) zu, der jede Gelegenheit benützte, sich an dem ,Stehkragenproletarier' zu wetzen."

Die Vorsitzende der Willy-Aron-Gesellschaft, Mechthildis Bocksch, zeigt auf: "Wenn wir auf die Lebensgeschichte des Menschen Aron blicken, dann erkennen wir seine Würde, seine Leistungen, seinen Mut, seine Hoffnungen, Verluste und sein Leiden an." In der Begegnung könne Mitgefühl entstehen, auch Schmerz. "Und wir können uns öffnen für tiefere Zusammenhänge und weiterführende Fragen."