Der Begriff Ammenmärchen geht auf die Gewohnheit der Ammen zurück, die von ihnen betreuten Kinder ihrer Herrschaft mit ungewöhnlichen Geschichten und Märchen zu unterhalten oder zum Einschlafen zu bringen. Bei nicht so wohlhabenden Familien waren es vielfach die Opas und Omas, die ihren Enkeln fantasievolle Geschichten aus der Heimat erzählten. So hat der sogenannte „Volksmund“ manchmal Legenden und Sagen gebildet, die auch heute noch im kollektiven Gedächtnis der Menschen erhalten geblieben sind. Auch sie gehören ein Stück weit zur Zeiler Geschichte.

Die Stadt kann auf eine reiche Geschichte zurückblicken, die gut erforscht und zumeist auch dokumentiert ist. Nach einem glanzvollen Jubiläumsjahr ist es sicher angebracht, von einigen Legenden, Kuriositäten und auch Irrtümern zu berichten, die ein Stück weit auch zur Geschichte Zeils gehören.

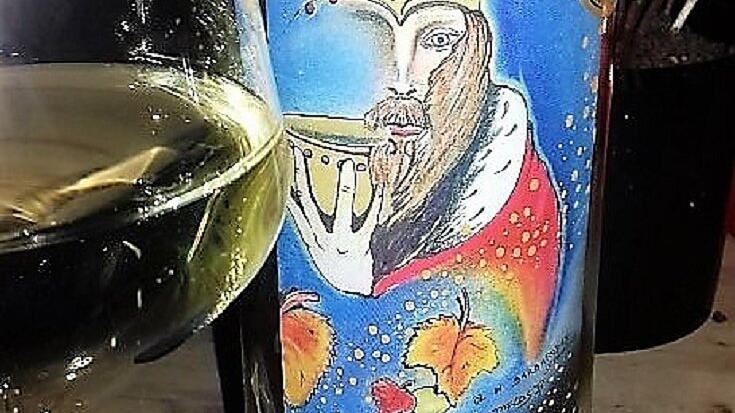

Kaiser Barbarossa und der Ölschnabel: In einem kleinen knapp 100 Seiten umfassenden Bändchen, veröffentlichte 1955 der aus Zeil stammenden Hanns Steigner mehrere Sagen und Geschichten. Der in Gerolzhofen wirkende Lehrer erzählt unter anderem, wie Kaiser Friedrich I., besser bekannt unter Barbarossa, auf einer Durchreise in Zeil eine Weinprobe erlebt haben soll. Der Kaiser habe zuvor mit seinem Gefolge mehrere Weinorte am Untermain passiert, um die fränkischen Weine zu kosten. In Schweinfurt war es der Wein von der Mainleite, der Anerkennung fand. Die Haßfurter bereiteten dem hohen Gast einen festlichen Empfang mit Glockengeläute und Fahnenschmuck. Blumenbekränzte Mädchen kredenzten dem Kaiser und seinen Rittern den Haßfurter Wein. Der Kaiser erhob sich, um als Erster ein paar Schlucke aus dem silbernen Pokal zu trinken. Sein treuer Ritter Humprecht dagegen trank und trank bis der Becher geleert war. Er stellte ihn auf dem Tisch weit von sich und winkte ab, als ein Knappe ihn erneut füllen wollte.

Der Kaiser hatte diesen „Meistertrunk“ seines Freundes beobachtet und war überrascht, denn der dargebotene Wein war ein Säuerling. Nach einer Weile fragte er mit leiser Stimme: „Hat dir denn dieser Wein wirklich so gut geschmeckt?“ „Nein“, sagte der Ritter ebenso leise, „das Zeug ist schwer zu genießen. Aber ich hab? es auf einmal hinuntergeschluckt, damit ich nicht öfter ansetzen muss. Wer da lachen will, muss lachen, ehe er davon trinkt. Nachher kann er‘s eine Weile nicht mehr. Besser als mir dieser Haßfurter Wein geschmeckt hat, haben mir die schönen Maiden gefallen, welche den Wein kredenzt haben.“

Die nächste Station war dann Zeil, wo man angeblich im Hof des Jagdschlosses in einfachen Zinnbechern dem Kaiser mit seinem Gefolge einen Wein aus dem Weinberg der Schmachtenburg auftischte. Als beim Imbiss der zufriedene Kaiser aufstand, seinen Becher hob und den Tischgenossen zutrank, schlürften alle mit Behagen. Kaiser Barbarossa selbst setzte nach mehreren guten Zügen seinen Becher wieder auf den Tisch und rief mit Verwunderung: „Der schmeckt.“

Humprecht aber, der Weinkenner vom Bodensee, nahm nur drei Schluck und stellte dann sinnend seinen Becher vor sich hin. Dem Kaiser fiel das auf. Er rief: „Na, alter Freund, dieser Wein schmeckt deinem Schnabel wohl nicht?“ Ritter Humprecht nahm versonnen erst noch einmal drei Schluck und antwortete mit strahlenden Augen: „Solchen Wein hab‘ ich lange nicht gekostet. Den trinke ich mit Andacht. Meine Zunge soll ihn genießen. Nur drei Schluck, dafür aber öfter. Dieser edle Tropfen geht runter wie Öl!“ Fortan hieß der Wein am Südrand der Haßberge östlich von Zeil nicht mehr „der Schmachtenberger“, sondern „Ölschnabel“.

Kaiser Barbarossa lebte von etwa 1122 bis 1190. Hanns Steigner erwähnt Geschehnisse, die einer Nachprüfung nicht standhalten. Belegt ist nur, dass Kaiser Rotbart 1156 in Würzburg geheiratet hat und dass Zeil zu dieser Zeit mindestens schon seit mehr als 100 Jahren existierte. Haßfurt wird erstmals 1230 erwähnt. Das Zeiler Jagdschloss, wo das Treffen stattgefunden haben soll sowie die Schmachtenburg, gab es zu Lebzeiten des Kaisers noch gar nicht. Und schließlich gehört die erstmals 1511 erwähnte Lage Ölschnabel nicht zu Schmachtenberg sondern zu Ziegelanger. Sagen und Legenden müssen es mit der geschichtlichen Wahrheit nicht so genau nehmen. Die Zeiler und die Weinfreunde erzählen sich die Ölschnabel-Legende trotzdem gerne, schon wegen des Lobes auf den heimischen Wein.

Kaiserliche und fürstliche Zwillinge: In dem 1847 erschienenen opulenten Band „Die Mainufer und ihre nächsten Umgebungen“ von Ludwig Braunfels, wird erzählt, dass in Zeil eine Kaiserin von Zwillingen entbunden worden sein soll. Zur dankbaren Erinnerung habe die Majestät Zeil zur Stadt erhoben.

In einem Beitrag für die Heimatzeitung erwähnte 1916 der Zeiler Student P. Pottler zwei Wappenreliefs. Mindestens eines habe – so die landläufige Meinung – zu einer schwedischen Fürstin gehört, welche hier Zwillinge zur Welt gebracht haben soll. Der Volksmund ging offenbar davon aus, dass spät abends bereits das nahe Stadttor geschlossen war und nur noch eine Behausung in der nicht ummauerten Vorstadt für eine plötzliche Geburt zur Verfügung stand…

In Wahrheit stammten die Wappensteine aus dem 1829 abgebrochenen Unteren Torturm. Wer bis 1803 durch das Tor der vom Würzburger Gebiet umschlossene Amtsstadt ging, sollte sehen, zu welchem Herrschaftsbereich die Stadt Zeil gehört. In dem 1912 erschienenen Band „Die Kunstdenkmäler des Königreiches Bayern“, sind die Tafeln beschrieben, so dass man genau weiß, was sie dargestellt haben.

Die eine Steinplatte wies auf das Wappen des Bamberger Bischofs Albrecht von Wertheim (1398-1421) hin, der wohl den Bau der Stadtmauer angeordnet hat. Das zweite Relief stellte neben dem Bamberger Wappen die Herren von Schott dar. Beide Reliefs standen vermutlich nach dem Abriss des Unteren Stadtturmes viele Jahre lang herum. Bis sich ein Anlieger erbarmte und die Tafeln in die Fassade seines Wohnhäuschens am Bach einmauerte. Offenbar hat sich aus diesen Wappenreliefs im Zusammenhang mit dem eingangs erwähnten Zitat von Ludwig Braunfels in der Volksmeinung die Legende von den in diesem Häuschen geborenen Zwillingen entwickelt. Erst bei Umbauarbeiten sind die Wappensteine entfernt worden.

In den Rathausakten befindet sich ein Schriftwechsel mit einem Kunst-Sachverständigen Freiherrn aus Kötzschenbroda bei Dresden. Die Zeilen lassen den Schluss zu, dass Bürgermeister Baptist Geisel 1934 dem Freiherrn auf Anfrage den Verlust dieser Wappensteine mitgeteilt hat. „Es ist eine Schande“, so ließ sich der Adelige vernehmen, „dass wieder ein Stück geschichtlichen Wertes verloren gegangen und hoffentlich nicht ins Ausland verkauft worden ist.“

Das Verschwinden der 400 Jahre alten Wappensteine hatte jedoch weder etwas mit einer kommerziellen Transaktion noch mit einem Kunstraub zu tun. Nach übereinstimmender Aussage eines Zeitgenossen sind die Steinreliefs beim Abbruch des Anwesens als Steinplatten im Hof eines benachbarten Grundstückes eingebettet worden. Für die Nachwelt sind sie so tatsächlich unwiederbringlich verloren gegangen.

„Raubritterburg“ ohne Raubritter: Alte Leute erzählten früher gerne, die Schmachtenburg sei einmal eine Raubritterburg gewesen. Ihre Bewohner hätten nicht nur den vorbeiziehenden Handelsleuten, sondern auch den auf dem Main verkehrenden Frachtschiffen aufgelauert. Selbst heute noch glauben manche Besucher der Ruine, die drei Burgen in Eltmann, Zell a. E. und Schmachtenberg seien einmal durch unterirdische Gänge verbunden gewesen.

Solche finstere Gänge üben eine seltsame Faszination auf die Menschen aus. Während der Arbeitslosigkeit in den frühen 30er Jahren suchten immer wieder Leute vergebens, in den Kellern und Gängen der Burgruinen der Wallburg in Eltmann und der Ebersburg in Zell, nach verborgenen Schätzen.

In einem Zeitungsbericht heißt es vor fast einhundert Jahren: „Auf der Schmachtenburg ist noch der Eingang in den zerfallenen unterirdischen Gang zu sehen, der die Burg auf dem Zabelstein und dem früheren Jagdschloss und jetzigem Rentamt Zeil, verbunden haben soll.“ Der Steinbacher Heimatkundler Josef Barth vermutete sogar, dass es in dem unterirdischen Gang eine Zugglocke gab, welche mit der Burg verbunden war. Sie soll dort geläutet haben, sobald Schiffe auf dem Main eine bestimmte Stelle passierten.

Seriöser ist dagegen die häufig publizierte Ansicht, dass man von der Schmachtenburg aus mit Feuer- bzw. mit Rauchsignalen mit benachbarten Burgen kommunizieren konnte. Manche Buben sind in den Nachkriegsjahren hinunter in den Burgkeller gestiegen. Gewarnt durch Ratschläge älterer Leute, trugen sie manchmal vorsichtshalber eine brennende Kerze oder Laterne vor sich her. Wenn die Flamme wegen Sauerstoffmangel auszugehen drohte, wollte man schnell wieder zum Ausgang des Kellers zurückkehren. Der dient heute als Reservat für Fledermäuse, die durch eine schmale Öffnung an der Tür ein- und ausfliegen. Wenige Monate vor Kriegsende wurde der Burgkeller von der in der Marienschule stationierten Flakeinheit als externes Munitionslager benutzt.

Weder Ritterspiele noch Blutbad: 1928 veröffentlichte die Heimatzeitung einen Bericht über die Schmachtenburg, damals noch fälschlich als Castrum Cilanum bezeichnet. Wörtlich heißt es in dem Beitrag von dem Ziegelangerer Johann Bader: „Auch diese Burg fiel, wie so viele ihresgleichen, dem Bauernkrieg zum Opfer, trotz heldenmütiger Verteidigung. 206 (!) Tote hatte die Burgbesatzung, darunter viele Ritter und Herren. So kurz die Hauptschlacht um die Burg dauerte, so lange bis tief in den Sommerabend hinein, hatte der erbitterte Kampf um das nun vollends zerstörte Schloss gewährt. Die gütige Nacht legte ihr schwarzes Bahrtuch über die Gefallenen, ob Ritter ob Bauern, welche für sich die Freiheit erkämpfen wollten, aber die wahre Freiheit haben sie erst gefunden durch ihren Tod.“ In Wirklichkeit wurde bei der Einnahme der Burg weder adeliges noch bäuerliches Blut vergossen. Die Bewohner der Burg hatten keine Anstalten gemacht, sich zu verteidigen. Der bischöfliche Amtmann Gabriel von Streitberg ließ sich von den Rebellen mit seiner Familie und der Dienerschaft gefangen nehmen. Die Bauern ließen sie samt ihrer Habe mit elf voll beladenen Wägen nach Hallstadt ziehen. Erst hernach plünderten die Belagerer die Burg und nahmen mit, was noch zurückgelassen wurde. Außer ein paar Kleinigkeiten, die der Adelige übersehen hatte oder nicht mitnehmen konnte, fielen den aufständischen Bauern nur einige Esswaren und etwas Hausrat in die Hände. Die Burg hatte lediglich 16 „gerichtete Betten“ für den Burgherrn mit seinem Gesinde.

Einsiedler und Klausner „Bruder Antonius“: Unsere Gesellschaft wird immer wieder von obskuren Zeitgenossen hereingelegt. Davor sind auch Kirchen nicht gefeit. 1913 kam - auf Wunsch der Zeiler Bevölkerung - vom berühmten Staffelberg ein Einsiedler nach Zeil. In dem bislang privaten kleinen Häuschen hinter dem Käppele beabsichtigte er ein „wohlgefälliges Leben“ zu führen. Das damals noch bescheidene Anwesen erwarb er von Frau Weinig. Der Klausner verkaufte an die Wallfahrer, Figuren, Heiligenbildchen, Rosenkränze und Kerzen. Der sich „Bruder Antonius“ nennende Einsiedler, begann auch, ein „sehenswertes Museum“ einzurichten. Sein wirklicher Name war allerdings Stephan Kempf. In der Zeiler Chronik und in der Festschrift anlässlich der letzten Renovierung der Bergkapelle, wird er als biederer Eremit gewürdigt bzw. erwähnt. Bei der Abfassung dieser Publikationen wusste man noch nichts von der zwielichtigen Vergangenheit des Eremiten, der schon in früherer Zeit versuchte, in Klöstern in Würzburg und Salzburg unterzukommen. Dort wurde er jedoch fortgejagt, weil er sich schon damals verdächtigerweise den Zöglingen näherte. Es stellte sich heraus, dass Kempf weder Kloster- noch Laienbruder war, sondern sich lediglich „Bruder Antonius“ nennen ließ. Er vertrieb auch eine Ansichtskarte vom Käppele mit seinem Portrait. Außerdem ließ er das Frankenlied mit der Umdichtung abdrucken: „Zum Kapellenberg ob Zeil am Main, komm? ich emporgestiegen“.