Der Dom ist und bleibt eine Baustelle, sagt Weihbischof Ulrich Boom. Die Worte des Dompropsts verwundern. Über ein Jahr war die Würzburger Bischofskirche geschlossen. Ihre umfassende Sanierung ist eben erst beendet worden. Die Handwerker haben vor wenigen Tagen das Gotteshaus verlassen. Der Kiliansdom wirkt strahlend hell und nagelneu – und blitzsauber.

Nicht nur auf den Grabmälern im Langhaus, auch auf den dunklen Holzbänken ist jedes Staubkorn entfernt worden. Die grauen Steinfließen des Bodens und die Einfassungen aus weißem Marmor glänzen, der Hochchor scheint aus sich heraus zu leuchten. Nichts erinnert mehr daran, dass bis vor kurzem ein Dickicht aus Streben und Stangen den Raum komplett ausgefüllt hat. Auf dem Gerüst, 300 Tonnen schwer und so groß wie drei Fußballfelder, standen oder knieten an die 15 Kirchenmaler. Knapp zehn Monate haben sie benötigt, um Decken und Wände mit einem Kalkanstrich in gebrochenem Weiß zu versehen: eine Fläche von rund 12 500 Quadratmetern. 28 Kilometer Elektrokabel wurden verlegt.

3,2 Millionen Euro haben sich der Freistaat Bayern und die Diözese Würzburg die Innenrenovierung kosten lassen. Den Löwenanteil trägt die Kirche: Zwei Millionen Euro hat sie investiert, um den Gilb der vergangenen Jahrzehnte zu entfernen, um bauliche Maßnahmen der vorangegangenen Sanierung zu bereinigen, um die liturgische Ausrichtung des Doms stärker zu betonen, um den Wunsch der Gläubigen nach intimen Rückzugsorten für Gebet und Andacht zu erfüllen – und um den über tausend Jahre alten Kiliansdom mit modernen Kunstwerken neu zu gestalten.

Dennoch: Der Kiliansdom wird eine Baustelle bleiben. Ein Kirchenbau dieses Alters und von dieser Größe ist nie ganz fertig. Der Kölner Dom beschäftigt sogar eine Bauhütte mit rund 80 Mitarbeitern. So aufwendig gestaltet sich die Erhaltung in Würzburg sicher nicht. Und Domkapitular Jürgen Lenssen, Bau- und Kunstreferent der Diözese Würzburg, wie auch Joachim Fuchs, Leiter des Staatlichen Bauamts Würzburg, sind sich sicher, dass eine Sanierung in dieser Größenordnung zu ihren Lebzeiten nicht mehr nötig sein wird. Kleinigkeiten werden jedoch immer zu richten sein – wie in jedem Haus.

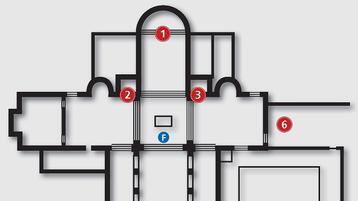

Wer den Dom betritt, dem fällt eine Neuerung sofort ins Auge: Das bronzene Taufbecken von 1279 steht in der Mitte des Langhauses. „Das ist der ursprüngliche Ort“, sagt Domkapitular Lenssen, der die Gesamtkonzeption der Renovierung sowie die Entwürfe der Neuausstattung entwickelt hat. Auf Wunsch des Domstifts wurde das kostbare Werk Meister Eckards im 17. Jahrhundert ans Westende des Doms versetzt – und 1967 im Zuge des Wiederaufbaus des im Krieg stark zerstörten Doms dort eigens eine Taufkapelle geschaffen. Jetzt thront das Becken auf einem Marmorpodest mit integriertem Osterleuchter im Zentrum des Mittelschiffs.

Der neue Standort orientiert sich nicht nur an historischen Gegebenheiten, sondern auch an der theologischen Grundordnung des Doms. „Mit Fug und Recht kann man den Sankt-Kilians-Dom als eine Wegkirche bezeichnen“, sagt Bischof Friedhelm Hofmann. „Zum einen reicht der Dom geschichtlich bis in das achte Jahrhundert zurück – baulich bis in das elfte – mit all den Spuren von Zerstörung und historischen Veränderungen und zum anderen weist er theologisch als Ort, wo der Himmel die Erde berührt, dem pilgernden Gottesvolk den Weg zum verheißenen himmlischen Jerusalem.“

Dieser Weg beginnt am Hauptportal im Westen – bei der Genesis. Die Bronzetüren des in Würzburg geborenen Künstlers Fritz Koenig stellen die Schöpfung in abstrakten Formen dar. Im Inneren führt der Weg über die Mittelachse des Doms vorbei an der Menora. Der siebenarmige Leuchter weist laut Bischof Hofmann auf die Zerstörung des Tempels von Jerusalem wie auch auf die Zerstörung des Würzburger Doms am 16. März 1945 hin. „Wir gelangen zum Taufbrunnen, dem Ort der Taufspendung, gehen vorbei am Ambo, von dem aus das Wort Gottes in der Heiligen Schrift und in der Predigt verkündigt wird, weiter zum Altar in der Vierung, auf dem sich das Erlösungsgeschehen in der Feier der heiligen Messe vergegenwärtigt.“ Ziel des irdischen Lebens eines jeden Menschen sei, so Bischof Hofmann, die Wohnstatt Gottes, „zu der uns im Chorscheitel die Gestalt des wiederkommenden Christus mit offenen Armen einlädt“.

Auch das Licht weist Dombesuchern den Weg, vom dunkleren Langhaus in die Helligkeit der Apsis. Architektonisch gesehen ist es eine Reise durch die Jahrhunderte: von der Romanik des Mittelschiffs bis zum Barock von Vierung, Querhaus und Chor, vorbei an den Bischofsgrabmälern aus unterschiedlichen Kunstepochen. „Damit die Romanisierung der Mittelschiffswände klarer erkennbar wird und der Raum an empfundener Höhe gewinnt, wurden die beiden, 1987/88 angebrachten Gesimse wieder entfernt“, beschreibt Kunstreferent Lenssen die Intention der baulichen Maßnahme.

Andere Veränderungen bezwecken dagegen nicht die optische Vergrößerung des Raums, vielmehr das Gegenteil. Im Dom gibt es jetzt mehrere Gebetsinseln beziehungsweise sakrale Räume, die der privaten Frömmigkeit dienen. Diese Orte der Andacht, in die sich Gläubige zurückziehen können oder in denen Gruppen ihren Gottesdienst feiern können, gibt es in der Krypta. Ein besonders abgeschirmter Bereich befindet sich an der Stirnseite des linken Seitenschiffs.

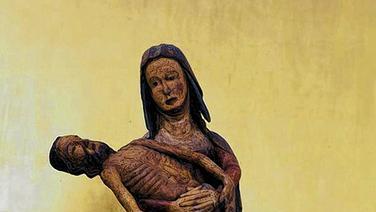

Dieser Ort links neben dem Haupteingang hat seit der Bombardierung Würzburgs eine ganz spezielle Bedeutung. Dorthin wurden nach dem 16. März 1945 die vielen Toten gebracht. Auf Handleiterwagen hat man die sterblichen Überreste anschließend zu einem Massengrab gefahren und bestattet. Bis heute besuchen die Würzburger diese Stelle des Abschieds, um ihrer Angehörigen zu gedenken. Um den Betenden mehr Ruhe zu geben, hat Domkapitular Jürgen Lenssen dort eine Art Kapelle geschaffen. Eine mittig im Seitenschiff stehende Trennwand schützt vor ungebetenen Blicken. Die gotische Pieta, die von den Würzburgern seit Jahrzehnten sehr verehrt wird, steht jetzt vor einer goldenen Fläche, „um mit der Symbolik des Materials sowie der Farbe darauf zu verweisen, dass hinter dem erfahrbaren Leid dessen Erlösung aufleuchtet, wahrnehmbar durch die brennenden Opferlichter“, so Lenssen.

Auch auf der anderen Seite der Trennwand beschäftigen sich die Kunstwerke mit dem Tod. Auf der um 1480 in Nürnberg entstandene Figurengruppe der Entschlafung Mariens sind sogar noch die Brandspuren der Bombardierung zu sehen. Sie hatte schon viele Plätze im Dom, zuletzt war sie in der Bischofsgrablege in der Krypta aufgestellt. Über ihr hängt ein Gemälde von Marco Tirelli. „Es zeigt in reduzierter Weise einen schwebenden Stab über einer Konsole und verweist darauf, dass die Anziehungskraft der Erde aufgehoben ist“, beschreibt Lenssen die Symbolik des Bildes, das in seiner Thematik mit der toten Maria darunter korrespondiert.

Zu den über 20 neu in den Dom integrierten zeitgenössischen Werken zählt auch eine großformatige Arbeit von Mimmo Paladino. Das Bild befindet sich ebenfalls im linken Seitenschiff und füllt die gesamte Stirnseite des eingehausten Zugangs für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer aus. Es zeigt den Gekreuzigten. Seine Ausmaße sprengen den Rahmen, sein Kopf stößt an, seine Füße sind abgeschnitten und finden in einem eingerahmten Feld neben den Unterschenkeln ihren Platz. Paladino zeigt, so Lenssen, dass Gottes Sohn nicht wie die Menschen an die Eingrenzung von Raum und Zeit gebunden ist. Gleichzeitig „verweist er auf die Verheißung, dass jeder Mensch in Christus aus dieser Eingrenzung befreit wird“. Damit steht Paladinos Symbolik in direktem Zusammenhang mit der in Marco Tirellis Bild und der entschlafenen Maria nebenan.

„Seelenlandschaften“ heißt das Bild von Matteo Montani. Es hängt über dem Zugang zur ehemaligen Taufkapelle rechts neben dem Haupteingang. Montani, wie Paladino in Rom geboren, „macht die Vielschichtigkeit unseres Innenlebens bewusst“, so Lenssen. Der Künstler, dessen transzendente Werke bereits in einer Einzelausstellung im Museum am Dom zu sehen waren, verwendet für seine Malerei Sandpapier, auf das er Farbe oder Messingstaub aufträgt. „Und wie der Staub, der sich auf alles legt und dennoch kaum wahrgenommen wird, nehmen wir auch kaum war, was in uns ist.“

Die Bilder von Tirelli, Paladino oder Montani zeigen eine Wirklichkeit, die über die Grenzen dieser Welt hinausragt, die über dem Zeitlichen und Räumlichen liegt. Sie laden ein, über die Grundfragen der eigenen Existenz nachzudenken, über den Sinn von Leben und Tod. „Dennoch bleibt festzuhalten“, sagt Bischof Friedhelm Hofmann, „dass der Dom kein Museum und kein Atelier ist, in dem kunsthistorisch relevante Diskussionen stattfinden sollten. Der Dom ist ein Haus Gottes und Ort der Anbetung Gottes. Dem muss alles, was hier eingebracht wird, Rechnung tragen.“ Die Bilder der drei Italiener erfüllen diesen Anspruch, ebenso andere sakrale Kunstwerke wie das Triptychon „Auferstehung“ von Jacques Gassmann in der Bischofsgrablege, oder im südlichen Nebenraum der Krypta das in ein Stahlgehäuse gefasste Kreuz von Thomas Lange und der gemalte Kreuzweg von Karl Clobes.

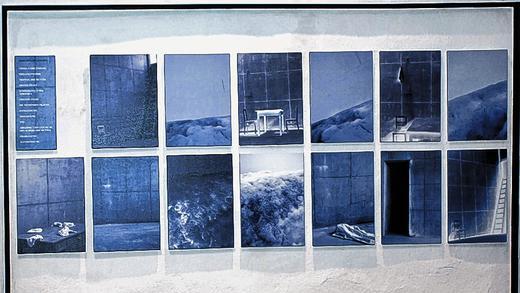

Unbestritten ist auch die über die fassbare Welt hinausreichende Wirkung der Glasarbeiten von Georg Meistermann von 1956. Seine Fenster tauchen die Sepultur, die Grablege der Domherren, in ein geheimnisvolles Licht und zählen zu den frühen modernen Kunstwerken im Dom. Nun hat Jürgen Lenssen an die gegenüberliegende Wand den Kreuzweg von Ben Willikens gehängt. Die Bilder zeigen keine Personen. Räume, Wolkenformationen, eine Schneelandschaft oder aus sich heraus leuchtende Objekte zielen auf mentale Empfindungen des Betrachters, auf die meditative Erschließung der Passion. Dazu hat Willikens laut Lenssen eine eigene Ikonografie entwickelt, „die sich von der Symbolik des Lichts sowie von dessen Gegenüber, also von der Finsternis ableitet“.

Obwohl die Konzeption des Kunstreferenten seit Januar 2011 steht und laut Jürgen Lenssen von Domkapitel und Bischof gebilligt wurde, ist die Neuausstattung des Doms tatsächlich erst vor wenigen Tagen vollendet worden. In einer Nische der Krypta, die zunächst als Standort für die Bronzefigur „Das Opfer“ von Wieland Förster vorgesehen war, befindet sich nun „Die Krone“, eine Holzskulptur von Friedrich Press aus dem Jahr 1984. Auch sie gehört seit langem zum Bestand des Museums am Dom. Dorthin wird „Das Opfer“ wieder zurückkehren. Bischof und Domkapitel haben sich nicht wegen der künstlerischen Ausführung, sondern aus Gründen der Pietät gegen die Aufstellung von Försters Figur im Dom entschieden. Sie zeigt einen nackten verletzten Mann. Die Botschaft der Bronze – sie ist ein Symbol für alle Menschen, denen Gewalt angetan wurde – sei für diesen Ort in der Nähe der Bischofsgrablege nicht passend gewesen, hieß es. So gesehen bleibt das Gotteshaus in Grundsatzfragen immer eine Baustelle – und „selten hat eine Domrenovierung so viele Schlagzeilen gemacht wie die hiesige“, meint Bischof Hofmann. „Dies ist nicht verwunderlich, da der Dom eine lange wechselvolle Geschichte aufzuweisen hat, die heute zu einem Atemholen einlädt.“