Die älteste Weinflasche, die bei Stefan und Matthias Ruppert im Keller liegt, stammt aus dem Jahr 1939. Sie ist zwar leer, das Etikett aber noch vollständig erhalten. Zu sehen der Hammelburger Hüterturm, in dessen unmittelbarer Nähe der Großvater in den 30er Jahren mit der Flaschenvermarktung begann. Noch heute führen die beiden Brüder diese Tradition fort, leiten mittlerweile sogar das letzte noch produzierende Weingut in der Hammelburger Altstadt.

Wein ist für die zwei Winzer also mehr als nur ein Getränk. Er bedeutet Familie, ist ihr Leben, ihre Berufung. Gemeinsam bewirtschaften sie knapp 13 Hektar Rebfläche - zertifiziert mit dem EU-Biosiegel. Doch nicht nur beim Anbau spielt Europa für die Hammelburger Winzer eine Rolle, auch in anderen Bereichen sind sie häufig von den Bestimmungen der Europäischen Union betroffen. Erst kürzlich sorgten das neue Etiketten-Gesetz und ein von der Kommission vorgeschlagenes Verbot von Pflanzenschutzmitteln für Aufsehen.

Der Artikel im Überblick:

- Viele Förderprogramme sind auch bei uns nutzbar

- Diskussion um Etiketten und Pflanzenschutzmittel

- Wunsch: Bürokratie verringern

- Die Gesichter hinter dem Weingut Ruppert

Viele EU-Regelungen für die Winzer

„Die EU regelt viel“, erzählt Stefan Ruppert, was die Europaabgeordnete Christine Schneider (CDU/EVP) bestätigt: „Ich glaube, dass ganz viel Europa in unserem Wein enthalten ist.“ Ähnlich wie die Rupperts ist auch sie in einem Weinbaubetrieb aufgewachsen, der über viele Generationen weitervererbt wurde. Noch heute hat Schneider einen Teil der Familienflächen in ihrem Besitz und erinnert sich gerne an ihre Kindheit zurück. Auch für die Rheinland-Pfälzerin war der Wein also immer mehr als nur ein alkoholisches Getränk: Er ist ein Stück ihres Lebens, ihrer Identität.

Die Europaabgeordnete weiß deshalb: „Wein ist etwas, das Regionen und ihre Kulturlandschaften sehr stark prägt.“ Es ist mehr als Anbau und Vermarktung. Zusätzlich seien beispielsweise der Tourismus und Naturschutz, aber auch Bereiche aus Landwirtschaft und Biodiversität betroffen. Laut Schneider ist es gerade aufgrund dieser enormen Vielfalt wichtig, dass sich auf europäischer Ebene für den Weinbau eingesetzt wird.

Viele Förderprogramme auch in Hammelburg nutzbar

Zugute kommt diese Unterstützung auch den beiden Hammelburger Brüdern und ihrem Weingut Ruppert. „Es gibt sehr viele Förderprogramme, die wir landwirtschaftlich nutzen können“, sagt der Winzer . Für besonders steile Hänge, wie sie in Hammelburg teilweise vorhanden seien, gebe es zum Beispiel eine Erschwerniszulage, zusätzlich würden Mittel für spezielle Maschinen bereitgestellt.

Doch nicht nur das: Auch in anderen Bereichen als dem Anbau unterstützt Europa die Winzer mit Fördermitteln. Die beiden Hammelburger Winzer konnten so zum Beispiel ein Teil ihrer neuen Vinothek finanzieren. Aber: Zusätzlich zur rein monetären Hilfe gibt es auch einige europaweite Regelungen, die eingehalten werden müssen. Erst Ende letzten Jahres sorgte ein solches EU-Gesetz für Aufsehen.

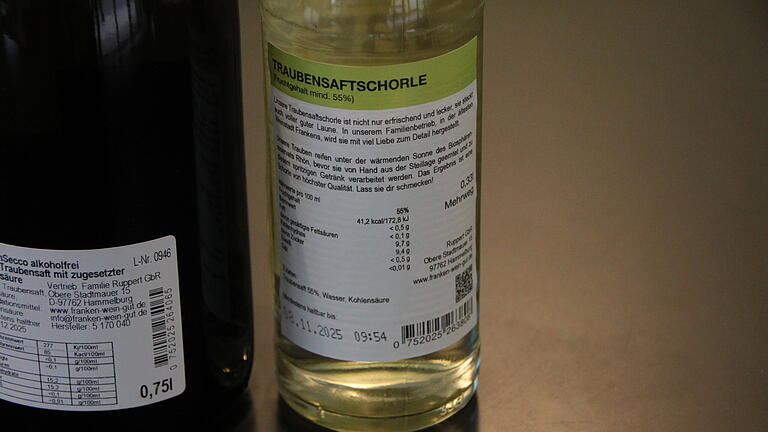

Neues EU-Gesetz: Etiketten kein großer Mehraufwand

„Das neue Ettiketierungsgesetz ist unter den Winzern natürlich nicht so beliebt, da viele Probleme haben, die nun verpflichtenden Nährwerttabellen und Zutatenlisten unterzubringen“, verdeutlicht der Hammelburger. Der zugelassene QR-Code sei da natürlich eine Erleichterung, aber: „Wein wird viel über das Aussehen verkauft und auch der QR-Code zerstört die Optik natürlich etwas.“

Zudem ist Stefan Ruppert der Meinung, dass die Tabellen nicht wirklich aussagekräftig sind: „Viel herauslesen kann man da nicht.“ Ein Großteil der Werte läge beim Wein sowieso nicht im messbaren Bereich - als Beispiel nennt er den Salzgehalt. „Prinzipiell bedeutet die neue Regelung für uns aber keinen enormen Mehraufwand, da wir die Etiketten, aufgrund der analytischen Daten und individuellen Prüfnummer sowieso für jeden Jahrgang neu drucken müssen“, zeigt er Verständnis.

Bürokratie der Europäischen Union verringern

Viele EU-Vorschriften hält der Hammelburger für sinnvoll; bei einigen ist er allerdings auch kritisch. Für den kürzlich diskutieren Vorschlag der EU-Kommission , das Einsetzen von Pflanzenschutz-Mittel in Weinbergen , die sich in Schutzgebieten befinden, zu verbieten, hat der Hammelburger – wie viele seiner Kollegen auch – nur wenig Verständnis. Ruppert schätzt, dass von dieser Regelung etwa zwei Drittel der Rebflächen betroffen gewesen wären.

„Wir machen schon viel, um Pflanzenschutzmittel zu vermeiden, aber ganz ohne wird es nicht funktionieren.“ Außerdem brauche es seiner Meinung nach nicht immer zwingend ein Verbot: Schon allein durch das Vorantreiben der Forschung, spezielle Techniken und bestimmte Prognosemodelle könne eine Menge Spritzmittel eingespart werden. „Ich glaube, es ist der bessere Ansatz, die Technik zu optimieren, anstatt ständig Verbote zu machen.“

Allgemein wünsche er sich von der EU weniger Bürokratie. Nicht immer sei sie schlecht und zum Teil natürlich notwendig, in vielen Fällen aber einfach zu aufwendig. „Das führt schon zu Frust. Wir machen unendlich viele Meldungen und sind am Ende manchmal trotzdem noch in der Beweispflicht“, ärgert sich der Hammelburger.

Christine Schneider: „Mehr als ein alkoholisches Getränk“

Auch Christine Schneider hat zum Thema Bürokratie eine klare Meinung: „Wein ist mehr als die Produktion eines alkoholischen Getränkes“, deshalb sei es unfassbar wichtig, dass die EU auch in diesem Bereich unterstützend tätig wird. „Auf der anderen Seite ist es natürlich logisch, dass es bei finanzieller Unterstützung auch Kontrolle geben muss.“ In einer Sache stimmt sie Ruppert aber zu: „Wir müssen auf jeden Fall versuchen, die Bürokratie zu reduzieren.“

Weiter erklärt die Europaabgeordnete: Neue Gesetze, wie auch das Etikettierungsgesetz, kämen häufig durch den Wunsch von Verbrauchern zustande. „Ich verstehe, dass die Menschen mehr Infos zu den Produkten haben möchten, die sie kaufen, aber dann sollten wir auch die uns zur Verfügung stehenden technischen Mittel optimal nutzen“, äußert sie sich in Hinblick auf die OR-Codes. Das vorgeschlagene Pflanzenschutzmittel-Verbot sieht sie kritischer: „Ich bin dafür, dass wir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf ein absolut notwendiges Maß reduzieren, war aber komplett dagegen, dass es ein Verbot in Schutzgebieten gibt. Das halte ich nicht für zielführend.“

EU ist wichtig; Verbesserungsbedarf ist allerdings da

Ihrer Ansicht nach werde es teilweise so dargestellt, als ob der Berufsstand lediglich aus Spaß Spritzmittel ausbringt. Das sei schon aus rein wirtschaftlicher Sicht Unsinn. „Das ist wie mit uns Menschen, wenn wir krank sind, brauchen wir auch ein Medikament – und so ist es auch bei den Pflanzen.“ Bereits jetzt seien viele Winzer darauf bedacht, lediglich das zwingend notwendige Maß an Mittel auszubringen. Auch die Europaabgeordnete schlägt vor: „Wir sollten lieber den technischen Fortschritt fördern.“

Stefan Ruppert und Christine Schneider sind sich also einig: Europa ist auch für die regionalen Winzer wichtig, an einigen Punkten gebe es allerdings noch Verbesserungsbedarf.

Das sind die Gesichter hinter dem Weingut Ruppert

Das Familienweingut Ruppert wird von den Brüdern Stefan und Matthias Ruppert geführt. Tatkräftig unterstützt werden die beiden hierbei von Mutter Christiana und Schwester Karin. Die beiden Hammelburger Winzer haben eine Ausbildung zum Weinbautechniker gemacht und konnten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bei Winzern der Region, aber auch national und international (in Österreich, Portugal, Neuseeland und Australien) nochmal vertiefen.

Durch den tragischen Unfalltod des Familienvaters Hans Ruppert im Jahr 1990 lernten die Söhne früh, mit anzupacken. Mit viel Leidenschaft setzen sie die Tradition der alteingesessenen Winzerfamilie fort. Nach und nach haben sie das Weingut von 4,9 auf über 13 Hektar vergrößert. Die Weinlagen der Familie Ruppert befinden sich im Hammelburger Trautlestal und am Heroldsberg. Die Großlage heißt Hammelburger Burg. An den südlichen Ausläufern des Biosphärenreservats Rhön im fränkischen Saaletal befinden sich noch knapp zwei Hektar Streuobstwiesen. Das Obst wird von Hand gelesen und im eigenen Weingut beispielsweise zu Obstbränden, Absinth oder Gin weiterverarbeitet.

Mehr über den regionalen Wein: