Die, die es miterlebt haben, sind längst gestorben, ins kollektive Gedächtnis der Deutschen hat sich die Hyper-Inflation des Jahres 1923 trotzdem eingebrannt.

Im Vergleich zur Geldentwertung von vor 100 Jahren sind die Folgen des Ukrainekrieges und der Energiekrise auf die Geldentwertung fast schon verschwindend gering.

1. Wie rasant verlor das Geld 1923 seinen Wert?

Um den rasanten Wertverfall zu verdeutlichen hat der Sulzthaler Ortschronist Arnulf Diez den Wert des Dollers dokumentiert: 1914 wurde der Dollar für 4,20 Goldmark gehandelt, am 1. Januar 1923 bereits für 7260 Papiermark.

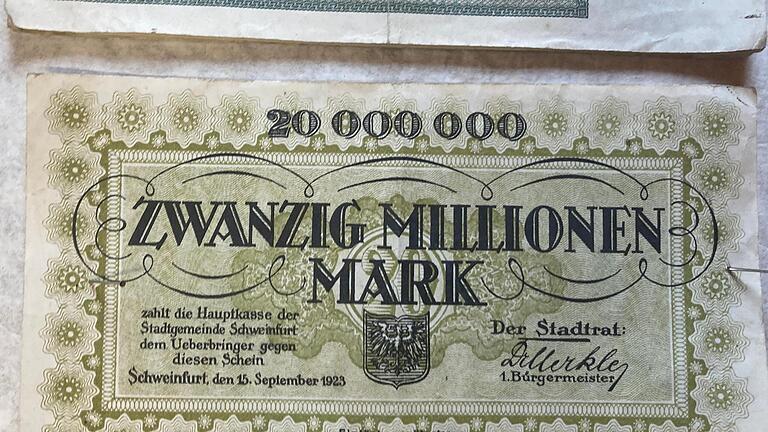

Danach ging es steil bergauf: von 160.400 Mark am 1. Juli über 1,1 Millionen Mark am 1. August und 97,2 Millionen Mark am 1. September auf 242,6 Millionen Mark am 1. Oktober. Höchstwert war eine Summe von 4,21 Billionen Mark Mitte November, das ist eine Zahl mit 13 Stellen. Zum Höhepunkt der Inflation kostete ein Pfund Brot bis zu 80 Milliarden Mark.

2. Wie kam es zur Hyper-Inflation?

Laut dem Deutschen Historischen Museum in Berlin wurde die Goldwährung des Kaiserreiches bereits kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges aufgehoben. Damit war der Weg frei zur Finanzierung staatlicher Aufgaben und des Krieges durch das Drucken von immer mehr neuem Geld. Alleine bis 1918 verfünffachte sich die Geldmenge.

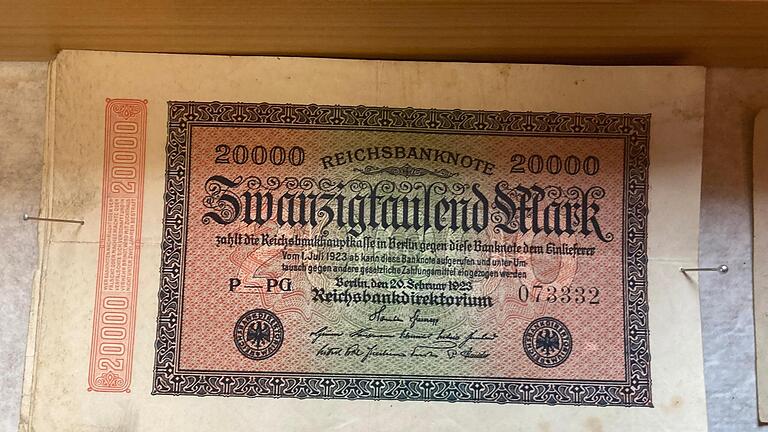

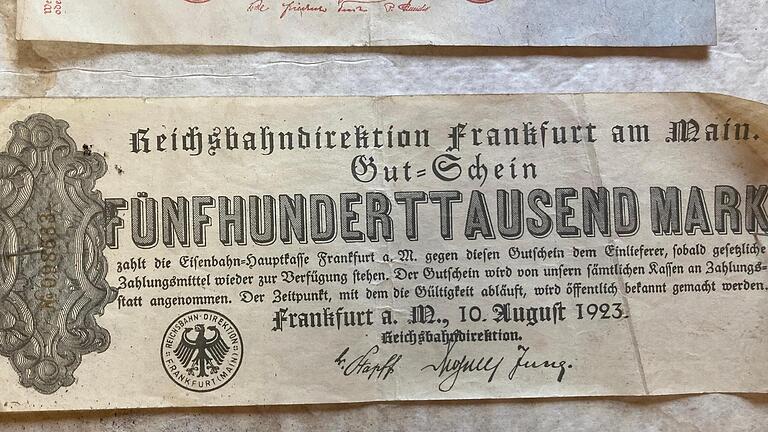

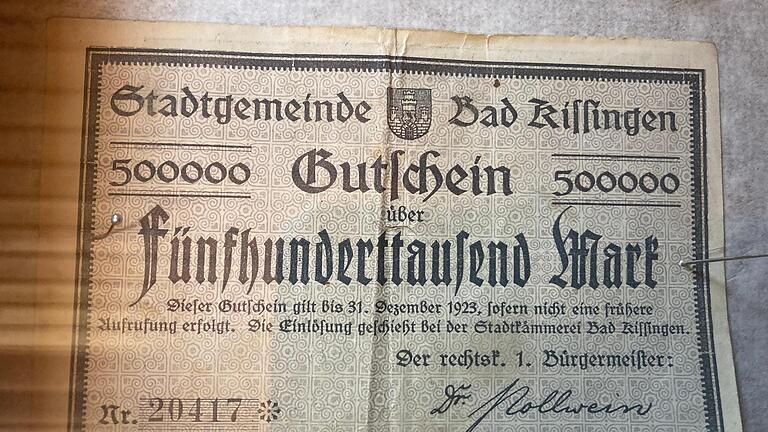

Kriegskosten, Reparationsforderungen nach der Niederlage und der Einmarsch französischer Truppen ins Ruhrgebiet verschärften die Lage. Während bis 2022 der 1000-Mark-Schein den höchsten Wert darstellte, ließ die Reichsbank im November 1923 einen Schein im Wert von 100 Milliarden Mark drucken.

3. Wann und wie endete die Hyper-Inflation?

Auch nach dem Ende des Ruhrkampfs im September 1923 gab es Unruhen. Reichspräsident Friedrich Ebert verhängte den Ausnahmezustand, in München unternehmen die Nationalsozialisten einen Putschversuch.

Am 15. November gab es eine Währungsreform, die die Inflation beendete: Eine Billion Papiermark wurden in eine Rentenmark umgetauscht.

4. Wer profitierte von der Inflation ?

Der Schriftsteller Erich Maria Remarque (Autor von „ Im Westen nichts Neues “) beschreibt in seinem Buch „Der schwarze Obelisk“, dass es viele Ungerechtigkeiten gab: Gaststätten mussten etwa Essens-Gutscheine einlösen, auch wenn sie eigentlich wertlos waren. Unternehmer mit Sicherheiten und Beziehungen konnten Kredite aufnehmen, das Geld investieren und später mit fast wertlosen Scheinen abbezahlen.

Größter Profiteur war jedoch der Staat: Die Kriegsschulden in Höhe von 164 Milliarden Mark beliefen sich bei der Währungsumstellung am 15. November 1923 auf gerade einmal 16,4 Pfennige. Nur Immobilien, Gold, Aktien oder Devisen waren sichere Wertanlagen.

5. Wie behalfen sich die Menschen?

Chronist Arnulf Diez berichtet, dass die Menschen wieder zum Tauschhandel übergingen: Bei der Martini-Kirchweih 1923 in Sulzthal sei kein Geld mehr angenommen worden, stattdessen waren für ein Liter Bier vier Pfund Braugerste fällig.

„Schlimm war es besonders für die Leute, die nichts zum Tauschen hatten“, schreibt Diez. Arbeiter, pensionierte Beamte oder Kriegsversehrte erhielten wertloses Papiergeld. Remarque erzählt in seinem Roman von zahlreichen Selbstmorden, weil es auch keine soziale Absicherung gab.

6. Wie wirkte sich die Inflation aus?

Die schlimmste Folge war der massive Vertrauensverlust in den Staat und damit die Weimarer Republik. Daraus schlugen vor allem die Nationalsozialisten politisches Kapital.

bitte Artikel schnell korrigieren!

Demnach findet die große Inflation von 1923 teilweise 2023 statt.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Zimmermann, Main-Post Digitales Management