46 kleine Messingplatten mit eingravierten biografischen Daten sind in den vergangenen Jahren im Bad Brückenauer Stadtgebiet verlegt worden - alle für Bewohner jüdischen Glaubens, die unter den Nationalsozialisten verschleppt wurden. Für 2025 plant der Arbeitskreis "Stolpersteine" (AK) die schon achte Verlegung: für Ernst Putz. Dieser war zwar kein Jude, aber Opfer des NS-Regimes, weil er in den Suizid getrieben wurde.

Laut Dirk Hönerlage hat der AK, der ja aus dem Projekt-Seminar "Jüdisches Leben in Brückenau" am Bad Brückenauer Gymnasium hervorgegangen ist, hat sich "als Schwerpunkt der zu etablierenden Erinnerungskultur die jüdischen Opfer unserer Stadt während der nationalsozialistischen Terrorherrschaft" gesetzt.

Stolperstein-Projekt nicht auf jüdische Opfer beschränkt

Auch sei das deutschland- und weltweit bekannte Stolperstein-Rahmenprojekt von Gunter Demnigs nicht auf jüdische Opfer beschränkt. Dem Künstler gehe es laut www.stolpersteine.eu um "die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, Zigeuner/Sinti und Roma, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas und der Euthanasieopfer".

Nachdem - nach heutigem Stand - aller jüdischer Todesopfer Brückenaus mit Stolpersteinen gedacht sei, habe der AK erkannt, dass im Sinne Demnigs auch andere Opfer aus der Stadt Berücksichtigung finden sollten. Der Untertitel des damaligen P-Seminars - "Erinnerung, Mahnung, Auftrag" - passe in jedem Fall. Denn mit Ernst Putz sei ein gewählter Reichstagsabgeordneter sowie Schulgründer und Bauernführer von den Nationalsozialisten in "Schutzhaft" genommen und in den Selbstmord getrieben worden.

Verdienste im Ersten Weltkrieg

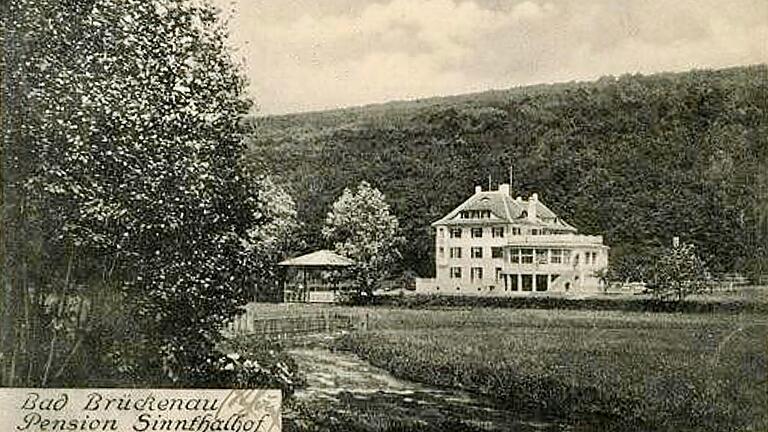

Ernst Putz' Biografie ist eng mit dem alten Sinntalhof (gegenüber dem Hexenhäuschen im Staatsbad) verbunden. Dort wurde er am 20. Januar 1896 als zweites von fünf Kindern geboren. Nach der Volksschule in Brückenau wechselt Putz erst nach Aschaffenburg, dann nach Würzburg, um 1913 bis 1915 nach Wickersdorf (Saalfeld/Thüringen) in die dortige Freie Schulgemeinde zu gehen.

1915 meldet sich der Brückenauer als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg, legt am 9. März 1915 sein Notabitur in Berlin-Lichterfelde ab. Von 1915 bis 1918 fährt Putz auf Torpedobooten und einem Panzerkreuzer der kaiserlichen Marine mit, wohl meist in der Funkabteilung. Als Leutnant der Reserve scheidet er am 31. Dezember 1918 aus dem Militärdienst aus. Seine Mutter stirbt noch im selben Jahr.

Freie Schul- und Werkgemeinschaft im neuen Sinntalhof eingerichtet

1920 beschließen Ernst Putz, der jüdische Reformpädagoge Dr. Max Bondy und dessen Frau Gertrud, eine „Freie Schul- und Werkgemeinschaft“ auf dem neuen Sinntalhof am Rande des Kurparks zu gründen. Das Gebäude war 1911 von Ernsts Vater Sebastian Putz errichtet worden. Anfangs darf nur ein Landschulheim betrieben werden; Einheimische dürfen die Schule nicht besuchen.

Im Sommer 1923 endet der Schulbetrieb schon wieder. Putz und Bondy gehen im Streit auseinander, weil der Brückenauer sich in der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und für die verarmten Kleinbauern engagiert. Bondy sieht die Schule gefährdet und verlegt sie unter anderem Namen nach Gandersheim in Niedersachsen.

Im Jahr darauf, am 7. Dezember vor 100 Jahren, wird Ernst Putz als Parteiloser auf der KPD-Liste in den Reichstag gewählt; mit 28 stellt er das jüngste Mitglied dar. Erst 1926 tritt er der KPD auch bei.

Reichstagsabgeordneter bleibt Putz bis 1933, setzt sich weiter für die Bauern ein. Nach ihrer Machterlangung verbieten die Nazis seine Partei und verhaften alle KPD-Abgeordneten, so auch Putz am 19. Juli 1933, nachdem er in den Untergrund gegangen war.

Selbsttötung im Gefängnis in Berlin-Moabit

Im Zuchthaus Berlin-Moabit wartet der Brückenauer auf seinen Prozess. Zu dem kommt es aber nicht. Am 12. September 1933 nimmt sich Ernst Putz nach Angaben seiner Schwester Charlotte in aussichtsloser Lage mit 37 Jahren das Leben. Eines der Motive: Ein Urteil gegen Putz hätte wohl die Enteignung des Sinntalhofes bedeutet. Er wollte durch sein ewiges Schweigen aber auch Mitgenossen schützen.

Heute erinnern ein Grabstein auf dem Friedhof in der Leimbachstraße an die in Bad Brückenau nicht mehr existente Familie Putz. Und bald ein Stolperstein an ihr bekanntestes Mitglied.