Die sechsjährige Ilse Schönfärber muss sich mit ihrer Mutter Martha und 850 weiteren Jüdinnen und Juden aus ganz Mainfranken am Platz’scher Garten in Würzburg in langen Reihen aufstellen. Von der Polizei und Einheiten der SS bewacht, führt der Weg zum Verladebahnhof Aumühle. Auf sie warten die Güterwaggons des dritten Würzburger Deportationszugs nach Krasnystaw im besetzten Polen. Für die Fahrscheine für die Evakuierung, wie der drei Tage dauernde, menschenunwürdige Abtransport ins Übergangsghetto im Amtsdeutsch zynisch bezeichnet wird, müssen die Deportierten 80 Reichsmark pro Person bezahlen.

Flucht nach New York misslang

82 Jahre später: Heute weiß niemand, ob die kleine Ilse ihren siebten Geburtstag einen Monat nach der Deportation noch erlebt hat. Eine schon seit langem von Martha Schönfärber vorbereitete und staatspolizeilich genehmigte Ausreise nach New York war misslungen. Buchungsbescheinigungen für die Schiffspassage und eine Einladung ins Stuttgarter Konsulat der Vereinigten Staaten zur Visabeantragung sind heute erhalten.

Bis März 1942 in der Wernarzer Straße

Marthas Ehemann Daniel war bereits 1939 vorausgegangen und hatte in den USA den Status eines rechtmäßigen Einwanderers erlangt, weshalb Frau und Kind eine „Bevorzugung innerhalb der Quote” zugesichert wurde. Was die scheinbar schon sichere Flucht über den großen Teich doch noch verhindert hatte, bleibt im Dunkeln. Martha und Ilse wohnten noch bis März 1942 im Lindenhof in der Wernarzer Straße. Wenig später trugen sie ihr Bündel aus einer jüdischen Übergangsunterkunft in Würzburg heraus zum Sammelplatz am Platz’scher Garten. Bis zum Herbst 1942 waren alle 852 Menschen, die an diesem Tag am Verladebahnhof in die Waggons gestiegen waren, tot. Unter ihnen die Brückenauerinnen Ilse und Martha Schönfärber.

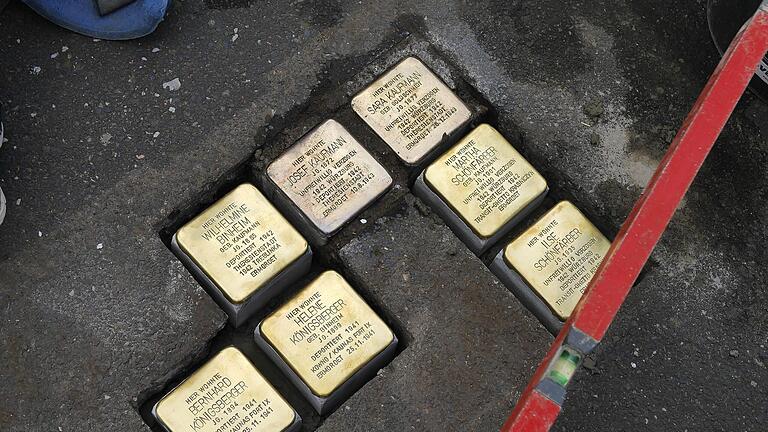

Fünf neue Stolpersteine im Jägerhof

Marthas und Ilses Geschichte ist in Teilen mysteriös, in jedem Fall ein Zeitzeugnis der Grausamkeiten des Dritten Reichs , und doch sind es nur zwei der fünf Schicksale ermordeter Jüdinnen und Juden, denen die am Sonntag neu verlegten Stolpersteine vor dem Jägerhof im Staatsbad gewidmet sind. Alleine hier liegen nun insgesamt sieben Einzelteile des weltweit größten dezentralen Mahnmals. Auf dem Gebiet der Stadt Bad Brückenau sind es 46 Zeugnisse der Verfolgung und Ermordung von Mitbürgern die als „anders“ betrachtet wurden.

Es begann als Projektseminar

Dirk Hönerlage erinnerte in seiner Ansprache an die Anfänge des Arbeitskreises Stolpersteine, der aus einem Projektseminar des Franz-Miltenberger-Gymnasiums heraus entstand. „Bekanntermaßen stand dem Vorhaben ein alter, ablehnender Stadtratsbeschluss entgegen“, rief er in Erinnerung, dass die Schüler gleich zu Anfang erst einmal lernen mussten, sich im politischen Prozess zu engagieren und gewählte Vertreter von ihrem Projekt zu überzeugen. Schlussendlich mit Erfolg. „Erinnern ist nicht rückwärtsgewandt. Erinnern ist Arbeiten an der Zukunft“, fasste Dirk Hönerlage den tieferen Sinn der Stolpersteine zusammen. Auch wenn nach aktuellem Wissensstand mit dieser Verlegung nun allen Brückenauer Opfern des Holocaust ein Gedenkstein gelegt worden sei, dürfe das Erinnern nicht aufhören.

Bürgermeister Jan Marberg mahnt

„Das Projekt Stolpersteine mag für den Moment abgeschlossen sein, unsere Arbeit und vor allem unser Ringen um den Erhalt von Demokratie, Frieden und Toleranz ist es nicht. Es darf nie zu Ende sein“, stimmte Bürgermeister Jan Marberg ( SPD ) zu.

Er freue sich über die Entwicklung von einem reinen Schülerprojekt hin zu einem offenen zivilgesellschaftlichen Bündnis. Aber es gebe auch „die destruktiven Kräfte und Akteure, die für eine Agenda stehen, die davon geprägt ist, Menschen auseinander zu bringen und aufeinander zu hetzen.“ In der Konfrontation mit einem solchen „dunklen Zeitgeist“ dürfte man keinesfalls still sein. „Nein, hier müssen wir laut sein.“

Felix Perlick setzte die Erinnerungssteine

Da Stolperstein-Initiator Gunter Demnig selbst nicht kommen konnte, übernahm Felix Perlick es, die Stolpersteine zu setzen und zu vermörteln, während das Würzburger Bras-Quintett für die musikalische Untermalung sorgte.

Unter die rund 100 Personen, die der voraussichtlich letzten Stolpersteinverlegung in Bad Brückenau beiwohnten, hatten sich auch die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann (B’90/Grüne), Bezirkstagspräsident Stefan Funk ( CSU ) und stellvertretende Landrätin Brigitte Meyerdierks ( CSU ) gemischt.

Hintergrund

Stolpersteine sind kleine Gedenksteine, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Initiiert von dem Künstler Gunter Demnig im Jahr 1996, bestehen die Stolpersteine aus Messingtafeln, die vor den letzten frei gewählten Wohnorten in den Boden eingelassen werden. Auf den Tafeln sind die Namen und Lebensdaten der Opfer eingraviert. Das Projekt zielt darauf ab, das Andenken an die Millionen von Menschen, die durch das NS-Regime verfolgt, deportiert und ermordet wurden, im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Mit mittlerweile über 100.000 verlegten Stolpersteinen in ganz Europa ist es das weltweit größte dezentrale Mahnmal.