Wer beim Begriff bayerischer „Hofbäder“ nur an die fünf Staatsbäder im Freistaat denkt, die in ihrer Blütezeit bis zum Ersten Weltkrieg gesellige Anziehungspunkte des europäischen Adels und großbürgerlichen Jetsets waren, hat zu kurz gedacht.

"Majestätisch kuren. Bayerns Hofbäder"

Denn es gab schon viel früher eine Vielzahl herzoglicher und herrschaftlicher Badeorte in Bayern und Franken, deren Geschichte in vielen Fällen schon in mittelalterlichen Badehäusern und prächtigen Badestuben ihren Anfang nahm.

Über deren fast tausendjährige Entwicklungsgeschichte bis in die Neuzeit berichtet der promovierte Historiker Bernhard Graf (61) auf den 200 Seiten seines großformatigen und reich bebilderten Buches „Majestätisch kuren. Bayerns Hofbäder“.

„Das Baden tut keinem schaden“

Schon im Hochmittelalter gehörte das Baden an den Wittelsbacher Höfen zum Alltagsleben, wie Minnesänger berichteten. Auch ein als „König vom Odenwald“ benannter Dichter meinte bereits im frühen 14. Jahrhundert: „Das Baden tut keinem schaden.“

Dabei reichte die Motivation von der reinen Körper- über die Gesundheitspflege bis zur Sehnsucht nach sozialen Kontakten: „Es wurde geschwitzt, getrunken, kommuniziert und Ausschau nach amourösen Verquickungen gehalten.“

Die sexuelle Komponente

Wenn auch die Körperreinigung zunächst im Vordergrund gestanden haben mag, entwickelte sich das Baden – vergleichbar den Vergnügungen in altrömischen Thermen – bald zu einer geselligen Veranstaltung, die nicht selten um die sexuelle Komponente bereichert wurde, wie zeitgenössische Malereien bezeugen.

So entstand der Jungbrunnen

Kein Wunder also, dass der ab 1450 regierende Herzog Ludwig der Reiche fürchtete, seine Gattin Amalie könnte von einem Nebenbuhler im Burghauser „Badstübl“ beobachtet und verführt werden, weshalb er zur Vermeidung dessen eine neue Hofordnung erließ.

Wohl aus demselben Grund warnten kritische Zeitgenossen: „Bäder, Wein und Venus verderben den Körper.“ Andererseits war man sich schon damals der Heilkraft vieler Quellwasser bewusst, wodurch Kranke gesund, also gewissermaßen „jünger“ wurden, woraus der Begriff des Jungbrunnens entstand.

Erholungsorte des Adels

Nach einem ersten sehr informativen, durchaus lebendig und unterhaltsam geschriebenen Teil über die Entwicklung bayerischer Hofbäder (80 Seiten) widmet sich Bernhard Graf im zweiten Teil seines Buches den Hofbädern der Neuzeit.

Denn richtig in Mode als gesellschaftliche Erholungsorte des Adels und des späteren Großbürgertums kamen die Hofbäder erst durch den Einfluss der italienischen Renaissance .

Natürlich gab's den Kurschatten damals schon

Dass es während der mehrwöchigen oder mehrmonatigen Aufenthalte dort zu „skandalösen Liebschaften“ mit „Kurschatten“ kam, blieb der Öffentlichkeit nicht verborgen.

Davor war auch der Philosoph Friedrich Wilhelm von Schelling in Bad Bocklet nicht geschützt, wie Bernhard Graf ausführlich auf den fünf Seiten über das fränkische Hofbad beschreibt.

Sein Entstehen verdankt das kleinste Staatsbad dem Würzburger Fürstbischof Christoph Franz von Hutten, der 1725 seinen Baumeister Balthasar Neumann mit der Fassung der dortigen Quelle beauftragte. Nach Ausbau zum fürstbischöflichen Bad kamen bald viele „hochrangige Persönlichkeiten mit ihrer Hofgesellschaft und Equipagen“ nach Bocklet.

Arkadenbau läutete das Weltbad ein

Auch Bad Kissingen verdankt einen Großteil seiner Entwicklung den Würzburger Fürstbischöfen, allen voran Friedrich Karl von Schönborn, der Balthasar Neumann im Jahr 1737 mit der Verlegung der Fränkischen Saale zum Schutz des Maxbrunnens beauftragte.

Doch zum Weltbad entwickelte sich Kissingen erst hundert Jahre später nach Fertigstellung des Arkadenbaues (1838), den König Ludwig I. beim Architekten Friedrich von Gärtner in Auftrag gegeben hatte.

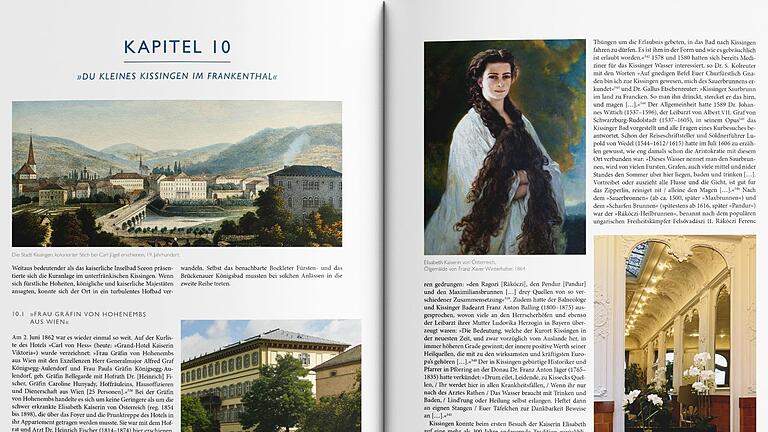

„Wenn sich fürstliche Hoheiten, königliche und kaiserliche Majestäten ansagten, konnte sich der Ort in ein turbulentes Hofbad verwandeln“, schreibt Graf. „Selbst das benachbarte Bockleter Fürsten- und das Brückenauer Königsbad mussten bei solchen Anlässen in die zweite Reihe treten.“

Insgesamt 25 seiner 200 Seiten widmet der Historiker dem noch heute bekanntesten Staatsbad, seinen berühmten Gästen sowie der gesellschaftlichen und politischen Bedeutung Kissingens.

Inkognito mit Lola Montez

Kissingen mag sich unter dem bayerischen Königshaus zum Weltbad entwickelt haben. Ludwig I. bevorzugte aber das nahe Bad Brückenau als privates Hofbad. Konnte sich doch der König dorthin mit seinen Liebschaften wie der Schauspielerin Lola Montez fast unbeobachtet zurückziehen.

Ludwigs Bautätigkeit ließ Bad Brückenau zu einem der schönsten Badeorte Deutschlands werden.

Bernhard Grafs großformatiger Bildband „Majestätisch kuren. Bayerns Hofbäder“ ist trotz der Unmenge an Informationen eine sowohl für Fachleute als auch für Laien interessante und lohnenswerte Lektüre. Es ist ein Buch, das man nicht nur einmal liest und wegstellt, sondern in seiner Leseecke immer mal wieder zur Hand nimmt.

Informationen zum Buch:

Bernhard Graf : „Majestätisch kuren. Bayerns Hofbäder“, Allitera Verlag , gebunden, Großformat 30 x 24 cm, 200 Seiten, Preis: 35 Euro, ISBN 978-3962333911. Parallel zum Buch produzerte Bernhard Graf den gleichnamigen TV-Film: https://www.br-klassik.de/programm/fernsehen/ausstrahlung-3050854.html

Mehr Artikel zum Thema Kur im Landkreis Bad Kissingen: