Auf dem Siegerfoto halten Japaner einen goldenen Pokal in die Höhe. Im April holten die Asiaten zum ersten Mal den „Team-World-Cup“ in einer Sportart, die ihren Ursprung in einem kleinen Ort in der Rhön hat. In Schönau an der Brend (Lkr. Rhön-Grabfeld) meldete der Schlosser Otto Feick im Jahr 1925 ein „hervorragendes neuzeitliches Gerät zur Durchbildung des Körpers“, wie es 1928 beworben wurde, zum Patent an: das Rhönrad.

Knapp 90 Jahre später erfreut sich das Sportgerät großer Beliebtheit – „auch wenn es nach wie vor eine Randsportart ist und Männer bei uns selten sind“, sagt Marielena Lorrmann. „Aber manchmal war die Nachfrage schon so groß, dass wir einen Aufnahmestopp machen mussten“, erzählt die Trainerin der vier bis zwölf Jahre alten Rhönradkinder bei der Turngemeinde Würzburg. Kein Wunder, gilt das Rhönradturnen doch als gesunde Sportart. Es trainiert nicht nur die gesamte Muskulatur, sondern schult auch Körperspannung und Koordination.

Erfinder Feick hatte allerdings anfangs wohl nicht Körperertüchtigung im Sinn: Die Idee, zwei Metallreifen durch Querverstrebungen miteinander zu verbinden und sich in dem Laufrad fortzubewegen, hatte der gebürtige Pfälzer, als er kaum älter war als Lorrmanns Schützlinge in der TGW-Halle. Die Legende erzählt, dass der Hintergrund der Konstruktion nichts weiter als eine Mutprobe unter seinen Freunden war. Vermutlich rollten die ersten Rhönräder in halsbrecherischen Fahrten bergab.

Nach dem Ersten Weltkrieg, als das Ruhrgebiet von den Franzosen besetzt wurde und die Besatzungsmächte zahlreiche Bürger inhaftierten, die sich gegen separatistische Bestrebungen in der Pfalz wandten, geriet auch Feick in Haft. Dort kam ihm der Gedanke, die Erfindung aus Kindheitstagen weiterzuentwickeln. Noch in der Zelle brachte er erste Entwürfe für das Sportgerät zu Papier. Wieder in Freiheit zog er mit seiner Frau Pauline in deren Heimatort Schönau, wo er eine Werkstatt eröffnete und an seinem Rad tüftelte.

Das Ergebnis wurde ein Erfolg. Schon 1926 gründete sich in Würzburg die Rhönrad-Sport-Gesellschaft, deren Aufgabe vor allem darin bestand, das neue Sportgerät im In- und Ausland bekannt zu machen. Feick persönlich bereiste in den folgenden Jahren fast ganz Europa und präsentierte seine Erfindung mithilfe von Sportlern, die mit Schauturnprogrammen schließlich 1929 auch die USA begeisterten. Für Feick ein lohnendes Geschäft: Fast 20 000 Rhönräder verließen in der Folgezeit die Schönauer Werkstatt in alle Welt. Schon Mitte der 1930er Jahre konnte Feick die Auftragsflut nicht mehr bewältigen. Eine Firma in Hagen übernahm die Produktion.

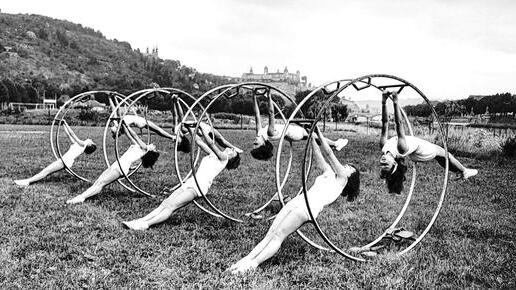

Doch es war vor allem Deutschland, wo das Rhönrad einen regelrechten Boom erlebte. 1930 fand in Bad Kissingen ein internationales Rhönradturnier statt, an dem Sportler aus sechs Nationen teilnahmen. 1936 war Würzburg Austragungsort der ersten Deutschen Rhönradspiele. Doch längst hatten auch die Nationalsozialisten das „deutsche Sportgerät“ für sich entdeckt. Im selben Jahr traten im Rahmenprogramm der Olympischen Spiele in Berlin 120 Rhönradturner auf.

War das anfangs noch beste Werbung für das Sportgerät, rächte sich der Auftritt bei den Spielen nach Kriegsende. Als „Deutsches Rad“ oder gar „Nazisportart“ verpönt, erlebte das Rhönrad erst Mitte der 1950er Jahre eine Renaissance. In Berlin und Würzburg wurden wieder erste Wettkämpfe ausgetragen. Das Neue dabei: Im Fokus standen nun die turnerischen Elemente – Wettfahrten, wie sie Feick als Kind und die Pioniere der Sportart noch unternahmen – gerieten mehr und mehr in den Hintergrund.

Auch eine Modifizierung des Rhönrads trug zur Entwicklung des Sports bei, wie er heute betrieben wird: Eine Kunststoffummantelung der Stahlreifen machte es möglich, dass die Turner ihrem Sport nun in Hallen nachgehen konnten. Gleichzeitig waren damit schwierigere Übungen möglich, weil Bodenunebenheiten wegfielen und die Bewegung des Rads insgesamt langsamer wurde.

1959 wurde das Rhönradturnen vom Deutschen Turner-Bund (DTB) aufgenommen. Die ersten Deutschen Meisterschaften nach dem Krieg, die 1960 in Hannover stattfanden, erlebte Feick nicht mehr mit. Der Erfinder des Rhönrads starb im Oktober 1959 in seiner Rhöner Wahlheimat. Der Ort Schönau, wo Feick seine letzte Ruhe fand, baute nicht nur ein Rhönrad-Denkmal, sondern nahm das Sportgerät sogar 1987 in das Gemeindewappen auf. Nach und nach fand der Sport auch wieder auf internationaler Ebene mehr Beachtung. Aber erst 1995 wurde der Internationale Rhönradturn-Verband (IRV) gegründet, im selben Jahr fand die erste Weltmeisterschaft im niederländischen Den Helder statt, der erste Team-World-Cup wurde 2002 in Rimpar (Lkr. Würzburg) ausgetragen.

Dass man in der Heimatregion des Rhönrads versteht, mit dem Sportgerät umzugehen, wurde unterdessen schon mehrfach bewiesen. Markus Büttner vom ASV Rimpar etwa wurde 2009 Jugendweltmeister. Und Marielena Lorrmanns Trainingsgruppe bei der TGW eifert vor allem Claudia Geyer nach – die wurde 1997 Weltmeisterin im Geradeturnen.

Die Ästhetik von Geyers weltmeisterlicher Kür dürfte indes mit den ersten ratternden Rollversuchen Otto Feicks nur noch wenig gemein gehabt haben.

Die drei Rhönrad-Disziplinen

Beim „Geradeturnen“ rollt das Rad auf beiden Reifen. Dabei werden Kürübungen passend zu selbst ausgewählter Musik geturnt. In der „Spirale“ bewegt der Turner das Rad auf nur einem Reifen in einer Kreisbahn. Man unterscheidet dabei in große Spirale und kleine Spirale; diese wird jeweils durch den Neigungswinkel des Rades (60 bzw. weniger als 30 Grad) definiert. Beim „Sprung“ setzt der Sportler das Rad von außen in Bewegung. Nach einem schnellen Anlauf und dynamischem Absprung gelangt er auf das Rad. Von dort zeigt er einen Sprung auf eine Matte (z.B. Salto). Rhönräder gibt es in Größen von 1,55 bis 2,45 Meter im Durchmesser; ein Rad wiegt zwischen 40 und 50 Kilo. Quelle: irv/dtb