Lieblingsspielzeug: Ob Teddy, Puppe, Baukasten – manche Weihnachtsgeschenke begleiten uns die gesamte Kindheit. Manche sogar ein Leben lang. Zehn Redakteure erinnern sich.

Manfred Schweidler: Im roten Ferrari wie Clay Regazzoni

Ich soll an jenem Weihnachtsabend 1969 sehr enttäuscht geschaut haben: Ich hatte auf einen kleinen Ferrari von Matchbox gehofft. Wir hatten am Christbaum Adventslieder gesungen. Mein Vater hatte die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Dann holte jeder sein Geschenk unter dem Christbaum hervor. Alle waren am Auspacken – nur ich hatte nichts. „Vielleicht hat dich das Christkind vergessen“, unkte meine Mutter. Ich war fünf und verstand nicht, was es da zu schmunzeln gab.

Meine Eltern ließen mich zappeln. Mein kleiner Bruder spielte begeistert mit dem neuen Plüsch-Affen, ich mummelte lustlos ein paar Plätzchen. Dann blickte mein Vater hinters Sofa: „Oh, da ist ja noch was!“ Sorgfältig versteckt, stand da ein Mordspaket. Wie der Blitz war ich dort – und vor mir stand das schönste Tretauto, das man sich wünschen konnte: rot leuchtend, wie der Ferrari, den Jacky Ickx damals fuhr, und Clay Regazzoni, die Helden meiner Kindheit. Rasch hatte ich den Motorradhelm meines Vaters auf dem Kopf und sauste im Tretauto durch die Wohnung. Noch Jahre später zeigten Macken an den Möbeln, wo ich Kurven allzu knapp genommen hatte. Mit dem Rennwagen war ich der Held meiner Freunde. Wer mir auf dem Gehweg begegnete, tat gut daran, rasch zur Seite zu hüpfen.

Doch irgendwann wurde für den wachsenden Buben das Tretauto zu klein. Während ich aufs Fahrrad stieg, bekam ein kleiner Junge aus der Verwandtschaft den da schon leicht lädierten Wagen – und freute sich ebenso darüber. Jahre später sah ich den roten Renner letztmals dort, sorgsam abgedeckt, ganz hinten in einer Scheune. Seitdem ist er verschollen. Der Vater des kleinen Jungen erinnerte sich jetzt bei meinem Anruf nicht einmal mehr an das Tretauto. Mir blieb die Leidenschaft für rote Rennwagen – auch wenn das Geld fehlte, einen echten zu kaufen. Jahre später durfte ich für die Zeitung zu Ferrari nach Maranello. Mit glänzenden Augen blickte ich bei der Werksführung auf die rot glänzenden Wunderwerke der Automobilkunst. An der Teststrecke traf ich Weltmeister Michael Schumacher, der kurz mit uns plauderte, ehe er die nächste Runde in seinem roten Renner drehte.

Noch später saß ich in Würzburg – als Beifahrer – dann doch im echten Ferrari-Testarossa eines damaligen Freundes. Protzend fuhren wir langsam die (für Autos eigentlich gesperrte) Domstraße hinauf. Unser Ritterschlag war, als uns beim Abbiegen am Dom ein erboster Fußgänger als „blöde Ferrari-Gesichter“ beschimpfte. Wer sein Tretauto aufgehoben hat, besitzt heute ein Juwel. Gerade hat ein Sammler für einen der roten Renner bei einer Versteigerung über 3000 Euro bezahlt – gut angelegtes Geld, wie ich noch nach 47 Jahren finde. Mir blieb das Foto – und die Erinnerung an eines meiner schönsten Weihnachtsgeschenke.

Manfred Schweidler ist Redakteur in der Regionalredaktion und spätestens seit jenem Weihnachten 1969 bekennender Fan roter Rennwagen – nicht nur aus dem italienischen Maranello.

Patrick Hyslop: Helden im Kinderzimmer

Bei der Macht von Grayskull!“: Diesen Spruch kennt wohl fast jedes Kind, das in den 80ern groß wurde. Er kam immer dann im Cartoon „Masters of the Universe“, wenn der schüchterne Prinz Adam sich in den Superhelden He-Man verwandelte, um die Bösewichte zu vertrimmen.

Wohl kaum ein Kinderzimmer kam damals ohne die muskelbepackten Actionfiguren aus, die Barbie-Hersteller Mattel produzierte. Neben den Figuren gab es jede Menge weitere Möglichkeiten, um unseren Eltern das Geld aus der Tasche zu leiern. Etwa Fahrzeuge und die großen Spiel-Sets, zumeist Festungen, wie die Burg Grayskull.

Den Kampf von Gut und Böse trugen wir – wenn wir keines der teuren Spiel-Sets hatten – irgendwo zwischen Legokiste und Playmobil-Box aus. Und am Ende gewann natürlich der strahlende Held He-Man gegen den Oberschurken Skeletor.

Nur einmal verlor der „stärkste Mann des Universums“: Als ich meine Masters-Figuren mit in den Kindergarten bringen wollte, hatten die Erzieherinnen partout etwas dagegen. Macht nix. Daheim gingen die Abenteuer der Masters weiter.

Patrick Hyslop arbeitet heute als Content Manager bei den Digitalen Medien und würde jederzeit und sofort an der Seite von He-Man gegen Skeletor kämpfen.

Justus Neidlein: Der Hammer

Gelegentlich wünsche ich mir, ich könnte mich an die Gesichter des Flughafenpersonals erinnern – damals, kurz vor dem Flug nach Finnland, als der kleine Junge partout nicht ohne seinen noch kleineren Hammer losfliegen wollte. Zum Missfallen der Sicherheitsleute. Der Junge, das war ich. Und ich war hartnäckig: Der Hammer flog mit. Heute unvorstellbar. Der „Houmor“, wie ich ihn im breitesten Tauberfränkisch nannte, war damals nicht nur mein treuester Begleiter, sondern tatsächlich ein Werkzeug aus Holz und Stahl – nur eben in einer kleineren Ausführung. Etwa zwanzig Zentimeter lang, schmaler Stiel, schmaler Kopf, mit deutlichen Gebrauchsspuren und etwas Rost.

Jedenfalls mangelte es nicht an Einsatzmöglichkeiten für den „Houmor“. In der Werkstatt meines Vaters, gelernter Schreiner, oder in der Scheune meines Opas, Landwirt, gab es immer was zum Klopfen. Wie zielführend das dann war? Nun ja. Wie viele Dellen in Möbeln, Treppen und Fußbodendielen die Handschrift meiner schwunghaften Schläge tragen? Wer will das schon nachweisen bei vier Kindern im Haus. Und selbst wenn: längst verjährt oder gerade geschliffen.

Irgendwann verschwand der „Houmor“. Bis mir meine Eltern vor wenigen Jahren voller Freude verkündeten, sie hätten etwas für mich gefunden: Da war er wieder. Aus heutiger Sicht noch kleiner. Mittlerweile über ein Vierteljahrhundert alt. Immer noch gut, um Bilder aufzuhängen. Viel wichtiger aber: Er erinnert mich daran, wie stolz ich damals war, wenn ich als Dreijähriger meinem Vater oder meinem Opa bei der Arbeit „helfen“ konnte. Er erinnert mich an den Geruch von frisch gehobelten Kiefernbalken, an den Klang der Fuchsschwanzsäge, die sich durchs Holz frisst. Und er erinnert mich an Finnland.

Justus Neidlein ist Volontär und hat also am Ende der Schreiberei den Vorzug vor der erträumten Schreinerlehre gegeben. Das Bild oben zeigt ihn, auf dem Arm getragen, am Flughafen. Mit Hammer in der Hand.

Julia Back: Ein Stoffhund als Schatz

Seit 21 Jahren begleitet mich mein Stoffhund „Praha“ durchs Leben. Sein Name bezieht sich, wie sich das bei edlen Rassetieren gehört, natürlich auf seine Herkunft: mein großer Bruder hat ihn mir aus Prag mitgebracht. Er war dort auf Abschlussfahrt mit seiner Klasse. Ich ahnte schon damals, wie viel Mut und Geschwisterliebe dazugehört, mit Kumpels unterwegs zu sein und anzuhalten, um der kleinen Schwester ein Stofftier zu kaufen.

Ein paar Monate später ist mein Bruder unerwartet gestorben. Seitdem ist der schwarze Stoffhund, mit dem schon etwas in Mitleidenschaft geratenen roten Halsband, mein wichtigster Besitz. In den vergangenen Jahren hat er mich auf so einige Stationen in meinem Leben begleitet. Dabei hatte ich stets diverse WG-Mitbewohner instruieren müssen, dass es im Falle eines Hausbrandes ihre oberste Pflicht sei, mein geliebtes Kuscheltier zu retten.

Heute habe ich eine 18 Monate alte Tochter, die ihre Stofftiere über alles liebt und beim Spielen deren Augen oder Ohren auch schon einmal ganz schön in die Mangel nimmt. Daher hat sie meinen Praha noch nie zu Gesicht bekommen. Mein Mann hat ihn zu seiner eigenen Sicherheit in mein oberstes Schrankfach gesetzt, von wo aus er mich täglich begrüßt. Im Januar jährt sich der Todestag meines Bruders zum 20. Mal, und ich bin froh darüber, Praha dann in den Arm nehmen zu können.

Julia Back ist Redakteurin in der Rhön und wenn es nicht um Spielzeug geht, kümmert sie sich um digitale Themen.

Gisela Schmidt: Lumpi und der Teddy

Irgendwann in den 60er Jahren lag er unter dem Weihnachtsbaum: „Zotty“, ein Teddy mit Reißverschluss am Bauch, damit man den Schlafanzug reinstopfen konnte. Ich verliebte mich sofort, schon an Heiligabend teilten wir das Bett, fortan gab es kaum eine Nacht ohne Zotty.

Das missfiel Familiendackel Lumpi, der von mir ebenfalls innig geliebt wurde, dessen sporadische Übernachtungen in meinem Bett ich bei meinen Eltern aber stets erkämpfen musste. Ein paar Abende beobachtete Lumpi missmutig, wie ich Zotty auf meinem Kissen bettete, während er in sein Körbchen in der Küche geschickt wurde. Dann erklärte der Dackel dem Teddy den Krieg.

Wann immer er die Chance hatte, drang Lumpi in mein Zimmer ein, packte den wehrlosen Zotty und schleuderte ihn so lange hin und her, bis ein zweibeiniges Familienmitglied das unwürdige Treiben beendete. Bald hatte der Teddy ein Loch im Hals. Später ging er eines Auges verlustig, er büßte den Knopf im Ohr ein und die kahlen Stellen wurden immer größer. Dackel sind gnadenlos.

Meine Liebe zu Zotty war fast so groß wie die zu Lumpi. Als der Dackel starb, weinte ich dem Teddy meine Trauer in den schütteren Pelz. Zotty schlief mit mir im Zelt in der Eifel, im VW-Bus in Marseille, unter freiem Himmel an griechischen Stränden. Nach einem Queen-Konzert fror er in Berlin mit mir im Schlafsack, in meiner ersten Wohnung saß er auf einer Orangenkiste. Heute wohnt Zotty im Kleiderschrank. Er sitzt zu seinem eigenen Schutz dort. Meine Hunde mögen ihn nicht.

Gisela Schmidt ist Gerichtsreporterin und Kolumnistin. Sie teilt ihr Bett heute zuweilen mit den Hunden Lilli und Luna.

Holger Welsch: Ein VW-Bus als Star

Wann die rot-weiße Blechkiste unterm Christbaum stand, weiß ich nicht mehr genau. Irgendwann Anfang der Sechziger. Egal. Hauptsache ein Auto, genauer gesagt ein VW-Bus. Er ist der letzte aus dem großen Fuhrpark der Kindheit, der zig Umzüge überstand. Er war der Star an Heiligabend, weil er ihn rettete. Eine Bescherung ohne ein Modellauto wär' kein Weihnachten gewesen.

Das wusste zum Glück das Christkind, das offenbar in engem Austausch mit den Eltern stand. Mit manchen Tanten leider nicht. Deren Indianerbücher oder Brettspiele interessierten mich nicht die Bohne. Leider war Ebay noch nicht erfunden und Umtauschen verpönt. Sonst hätte ich die autofreien Geschenke umgehend gegen was Vierrädriges eingewechselt.

Der VW-Bus war schon damals ein besonderes Teil. Erstens hatte mein Patenonkel einen 'in echt' in der Garage: einen schönen T1 Samba-Bus mit Dach- und Eckfenstern. Zweitens glänzte das blecherne Gefährt mit technischer Raffinesse: Batteriebetrieben fuhr es bei blinkenden Blinkern über den Holzfußboden ohne anzuecken. Sobald ein Stuhlbein im Weg stand, lenkte die Automatik das Spielmobil in eine andere Richtung.

Was ich seinerzeit noch nicht wissen konnte, macht mich gerade in diesen Zeiten mobiler Innovation umso stolzer: Ich bin schon seit über 50 Jahren Besitzer eines selbstfahrenden Elektroautos.

Holger Welsch ist Redakteur in Würzburg und hat zum Entsetzen seiner Frau etliche Modellautos im Schrank.

Regina Krömer: Die Puppe, die alles konnte

Mit dem Namen fing es schon an. Ich war, glaube ich, für Gisela, mein kleiner Bruder für Frollein. Ich weiß nicht, was ihn da geritten und warum er sich überhaupt eingemischt hat. Schließlich war es meine Puppe! Den drei Großen war die Namensfindung egal. Hauptsache, sie hatten Zugriffsrecht. Das war meinen Eltern wichtig. „Teilt, Kinder“, wurden wir fünf angehalten. Dass das fortan auch für meine Puppe gelten sollte, entwickelte sich familiendynamisch über meinen Kopf hinweg und einfach so. Die Zwillinge spielten Fußball mit Tennisbällen und „die Puppe“, wie sie irgendwann einfach hieß, hütete das Schuhkarton-Tor.

Sie war Testfahrerin für meinen großen Bruder, der ganz absonderliche Fahrzeuge konstruierte. Sie nahm als Stunt-Woman eine tragende und zuweilen tragische Rolle bei unseren selbst inszenierten Zirkusvorstellungen ein. Eigentlich wohnte sie im Bücherregal, später auf dem Klavier. Das lag an Oma. Sie fand es schick, „die Puppe“ in den Theorieunterricht ihrer Klavierschüler einzubauen. Mit den Jahren ging „die Puppe“ in die sanften Hände meiner Mutter über. Sie sah gut aus wie nie und wurde komplett neu eingekleidet – in Rosa.

Was ich erst ein paar Jahre später mitbekam, als Mama „die Puppe“ 300 Kilometer weiter trug und in meine neue Heimat Würzburg mitbrachte. Eine Freude! Seitdem genießt sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie heißt jetzt Gisela.

Regina Krömer ist journalistische Büroleiterin der Chefredaktion und hat in der Redaktion Kolleginnen namens Gisela.

Ludwig Sanhüter: Liebe auf den zweiten Blick

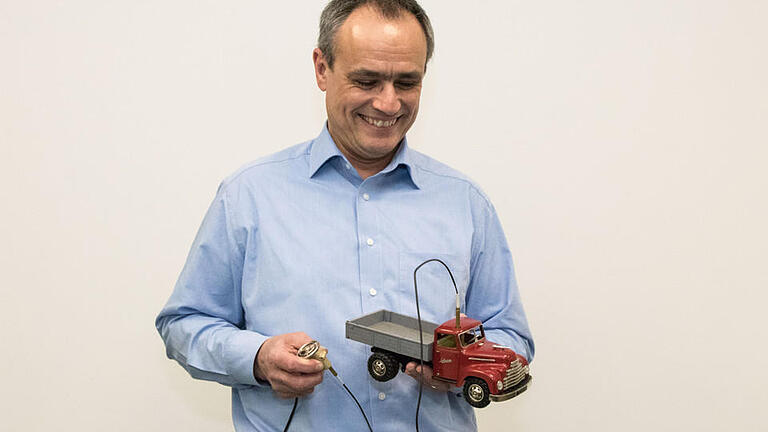

Es muss 1966 oder 1967 gewesen sein, als ich zu Weihnachten einen großen, roten Lastwagen geschenkt bekam. Ich wusste erst gar nicht, was ich mit ihm anfangen sollte, denn mit seinem Maßstab passte er zu keinem anderen Auto, das ich hatte. Aber: Er war in einer feinen, roten Schachtel vom Format eines Schuhkartons, mit Verkehrszeichen und Werkzeug – und Elektroantrieb mit Fernsteuerung. Es war Liebe auf den zweiten Blick.

Bevor die Welt digital wurde, war sie elektrisch. Und mechanisch. Batterien wurden in einen Kasten eingesetzt, ein Stromkabel angeschlossen und eine Welle eingesteckt – raffiniert. Eine Fernsteuerung ohne Funk, per Kabel. Ich fuhr mit dem Lastauto durch die Wohnung, vom Wohnzimmer durch den langen Flur in mein Kinderzimmer und zurück. Lenken konnte ich mit einem kleinen Lenkrad, das über die besagte Welle die Räder bewegte.

Aber was sollte ich damit spielen? Was ist Technik ohne Geschichten? So dachte ich mir allerlei aus: Was ich transportieren könnte, wie ich mit meinem Lastauto in Abenteuer in fernen Ländern verwickelt würde, wie wir uns durch den Schlamm wühlen und schwindelerregende Gebirgspässe meistern würden. Es würde Pannen geben und Reparaturen am Straßenrand – denn was sind Geschichten ohne Technik? Als ich für diesen Text eine Probefahrt machen wollte, die erste nach so vielen Jahren, stellte ich fest, dass die Antriebsräder arg abgenutzt sind. Mein rotes Lastauto und ich, wir müssen weit herumgekommen sein damals.

Ludwig Sanhüter ist Redakteur am Newsdesk Aktuelles und kommt bis heute an keinem Werkzeugkasten vorbei.

Peter Krones: Wembley zum Schmökern

Ein Buch ist zugegebenermaßen nicht das originellste Weihnachtsgeschenk. Aber wenn es das passende ist, dann kann es unheimlich viel Freude bereiten. Zu der Zeit, in der ich im Fußballverein das erste Mal ein Trikot überstreifen und auf Torejagd gehen durfte, begann auch mein Interesse an Fußballbüchern.

Ich kann behaupten, dass ich in jener Zeit jedes Buch gelesen habe, das es in der Würzburger Stadtbücherei zum Thema Fußball gab. Egal ob Sachbuch über die Weltmeisterschaften von 1954, 1958 oder 1962, Romane („Spinne, der Torwart“) oder Biografien von Nationalspielern wie Max Morlock oder Uwe Seeler – ich habe die Bücher verschlungen, meistens mehrfach. So kommt es, dass ich heute noch Mannschaftsaufstellungen und Torfolgen von Spielen kenne, die ich nie gesehen habe.

Weihnachten 1966 war für mich Zwölfjährigen ein besonderer Festtag. Lagen doch auf dem Gabentisch Bücher zur WM 1966. Erstmals konnte ich über Spiele lesen, die ich im Fernsehen mitverfolgt hatte! Auf sage und schreibe 120 Seiten beschäftigt sich das Buch „Das Tor des Jahrhunderts“ allein mit dem legendären Wembley-Finale. Ein Lesefest! Und die Biografie „Gentleman am Ball“ ließ mich wissen, warum Beckenbauer der Kaiser wurde. Dass ich Jahre später meinen Einstieg ins Berufsleben als Sportreporter begann – es hat auch viel mit den Weihnachtsgeschenken von 1966 zu tun . . . peter krones

Peter Krones ist Leitender Redakteur in der Chefredaktion und hat sich die Leidenschaft für Fußball bis heute erhalten.

Gerhard Fischer: Die Melodica

Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Nietzsches berühmtes Wort habe ich so ungefähr mit sieben Jahren verinnerlicht. Dazu brauchte es nicht Wagner. Mir genügte der Schneewalzer, um zu wissen, dass das Reich der Akkorde die beste aller Welten ist. Ich hatte eine Melodica zu Weihnachten bekommen. Weit gebracht hat es mich nicht in der Welt der Musik. Später kam eine Klarinette hinzu. Sie und die Zweiunddreißigstel strapazierten meine schwache Lunge zu sehr. Der Melodica aber blieb ich immer treu. Regelmäßig ging es ins Musikgeschäft, um ein neues Plastik-Mundstück zu kaufen, weil das alte abgeknabbert war.

Wenn mich die Erinnerung nicht trügt, hatte ich die Melodica einmal dabei, als es zum Familienausflug in die Rhön ging. Auf der Rückbank gab es keine Gurtpflicht. Das war wichtig, um die Virtuosität frei entfalten zu können. Zur Rhön passte der Schneewalzer perfekt. Leider wuchsen an meiner rechten Hand nur fünf Finger, die Wucht der Akkorde war doch eingeschränkt. Glücklicherweise fand ich später zur volltönenderen Musik Anton Bruckners. Der zog bekanntlich einen Strauss-Walzer einer Brahms-Symphonie vor. Hätte er je meinen Schneewalzer gehört, würde er die Seelenverwandtschaft bemerkt haben.

Gerhard Fischer ist Reporter in Rhön-Grabfeld und liebt jede Art von Musik.