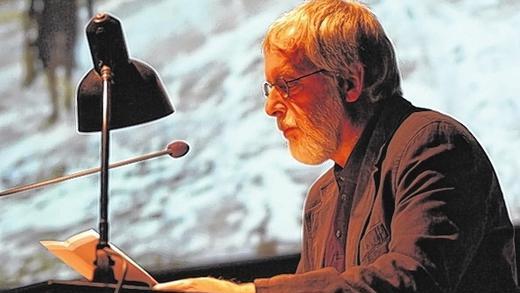

Es ist noch nicht allzu lange her, dass das Gedenken an die Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945 einzig und allein auf die Erinnerung an die 5000 Toten des Bombenangriffs und das den Würzburgern damit zugefügte Leid fokussiert war. Es mussten gut 40 Jahre vergehen, bis auch die Ereignisse, die für die Bombardierung der Stadt ursächlich waren, Bestandteil einer kritischen Auseinandersetzung mit der neueren Würzburger Geschichte wurden. Wie es zu diesem Wandel kam und was in Zukunft noch zu tun ist, darüber berichtete der Historiker und Main-Post-Redakteur Roland Flade ausführlich bei einer Bürgerwerkstatt im Rahmen des „Dialogs Erinnerungskultur“. Den kompletten Vortrag gibt es hier.

Die Wandbilder von Wolfgang Lenz im Ratssaal, die auffällig viele Kampf- und Kriegsszenen aus verschiedenen Jahrhunderten zeigen, bildeten den perfekten Hintergrund für Flades Ausführungen, die den Zeitraum von 1946 bis heute umfassten. Im Januar 1946 war es der in den Mozartlichtspielen laufende Film „Die Todesmühlen“, der die Nachkriegs-Würzburger erstmals mit dokumentarischen Aufnahmen aus den Konzentrationslagern konfrontierte. Die Resonanz war zwiespältig, die Besucherzahl groß. Was wohl auch dran gelegen hat, dass die Verteilung von Lebensmittelmarken an einen Kinobesuch gekoppelt war.

Wenn in den 1940er-Jahren auch in Würzburg Verbrechen aus der Nazizeit vor Gericht gesühnt werden sollten, konnte man stets, so Flade, das gleiche zynische Schauspiel beobachten. Wenn die Angeklagten eine Beteiligung an Verbrechen hätten zugeben müssen, wussten sie von nichts, bei entlastenden Einzelheiten verließ sie ihr Gedächtnis allerdings nicht. Da passt ein Prozess in Würzburg von 1949 ins Bild: Vor dem Landgericht waren 18 Gestapobeamte angeklagt, die bei den Würzburger Deportationen eingesetzt waren. Zwölf wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, sechs frei gesprochen. Im Wiederaufnahmeverfahren wurden auch die zunächst verurteilten frei gesprochen, weil sie sich „der Unrechtmäßigkeit ihres Handelns nicht bewusst sein konnten“.

1947 und 1950 erschienen in Würzburg erste Bücher über die Zerstörung der Stadt, die aber laut Flade eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich im allgemeinen vermissen ließen.

1963 veröffentlichte der in Würzburg geborene jüdische Schriftsteller Jehuda Amichai seinen stellenweise autobiografischen Roman „Nicht von jetzt, nicht von hier“, der in einer Stadt namens Weinburg spielt, einem Pseudonym für Würzburg. Die deutsche Ausgabe des Romans erschien allerdings erst 1992. In diesem Roman schwingt, so Flade durchaus so etwas wie Versöhnung mit.

Doch es gab zur gleichen Zeit auch ganz andere Töne. Denn ebenfalls 1963 erschien das Buch „Würzburg um die Jahrhundertwende“. Der Würzburger Friedrich Wencker-Wildberg befasst sich darin auch mit dem Juden Felix Freudenberger, der zeitweise stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender der Würzburger SPD war. Über ihn äußert er sich herablassend und voller Hass und lässt sich schließlich über Freudenbergers Tochter, die vor den Nazis emigrierte, zu der widerlichen Bemerkung hinreißen, dass sie „rechtzeitig nach London entwetzte“. Roland Flades Kommentar dazu: „Wahrscheinlich wäre es ihm lieber gewesen, wenn sie in Würzburg auf die Deportation gewartet hätte ...“

In den 1970er Jahren trat mit dem Gymnasiallehrer Werner Dettelbacher ein Mann auf den Plan, der die Erinnerungskultur in Würzburg in andere Bahnen lenkte. Dettelbacher werde wegen seines „wunderbaren Plaudertons“ in seinen Veröffentlichungen leicht etwas unterschätzt, aber er sei es gewesen, der die Würzburger langsam auf einen kritischeren Umgang mit ihrer eigenen Vergangenheit vorbereitete, so Flade. Er brachte den Würzburgern den immer noch unpopulären Leonhard Frank wieder näher, erinnerte an den damals völlig vergessenen, von den Nazis ermordeten, Antifaschisten Felix Fechenbach, schilderte die Räterepublik vom Frühjahr 1919 „ohne Schaum vor dem Mund, wie es damals sonst meist noch geschah“, und die avantgardistische Phase am Würzburger Theater in den zwanziger Jahren hatte es ihm besonders angetan. Schließlich behandelte Dettelbacher auch den Aufstieg des Nationalsozialismus im angeblich so unpolitischen Würzburg.

Immer wieder hatte Flade Seitenhiebe gegen die Universität parat, die sehr schwer in die Gänge kam, wenn es um ihre Rolle im Dritten Reich ging. Es habe „leider sehr lange gedauert, bis sich Fachleute der Uni dazu herabgelassen haben, Würzburgs Stadtgeschichte kritisch aufzuarbeiten“. Immerhin gab es in den 70er-Jahren die ersten Dissertationen zum Thema Nationalsozialismus, und 1981 erhielt Jehuda Amichai den Kulturpreis der Stadt Würzburg.

Und dann erschien 1982 doch wieder ein schändliches Werk: Hans Oppelt, der schon 1947 im Auftrag des Stadtrats ein Buch über das Jahr 1945 veröffentlichte, brachte nun die „Würzburger Chronik des Wiederaufbaus“ heraus. Darin wusch er den Würzburger NSDAP-Gauleiter rein, indem er schrieb, dieser sei „weniger hervorgetreten“, obwohl er genau wusste, dass Hellmuth ein fanatischer Antisemit war. Das hatte er übrigens schon einmal getan, als er im Dritten Reich eine „Würzburger Chronik“ über die Zeit von 1933 bis 1938 verfasst hatte. Er hatte nichts dazu gelernt.

Immerhin, 1982 wurde die Leonhard-Frank-Gesellschaft gegründet. und dann kam Bewegung in die Auseinandersetzung mit der Geschichte Würzburgs im frühen 20. Jahrhundert. Allerdings, so Flade süffisant, waren es 1983 wieder keine Uni-Professoren, die für die große Wende sorgten. Die Gymnasiallehrer Paul Pagel und Christian Roedig zeigten die Ausstellung „Würzburg im Dritten Reich“, und veröffentlichten ein Buch dazu. Roland Flade: „Seither ist in Würzburg nichts mehr, wie es vorher war, was den Umgang mit der jüngeren Stadtgeschichte betrifft. Hinter die Forschungen dieser Lehrer konnte niemand mehr zurück, ohne sich lächerlich zu machen“.

1983 erschien auch Flades erstes Buch, das sich mit rechtsradikalen und antisemitischen Tendenzen in Würzburg befasste. Viele weitere folgten. 1987 wurde das Jüdische Dokumentationszentrum gegründet, und durch Straßenbennnungen, kulturelle Veranstaltungen und Ehrungen wurde an jüdische Würzburger Bürger erinnert: Marianne Rein, Norbert Glanzberg, Felix Fechenbach und andere.

Obwohl inzwischen mehrere Bücher über die jüngere Geschichte erscheinen sind, auch von Flade selbst, sieht er dennoch Defizite: Er ist überzeugt, dass Würzburg seine jüngere Geschichte in einer Dauerausstellung sichtbar machen muss. Darin sollte besonders auf Würzburger hingewiesen werden, auf die die Stadt stolz sein könne: Felix Freudenberger, der Priester und Journalist Heinrich Leier oder der Jurist Georg Angermeier kämen hierfür in Frage.

Zum Abschluss seiner Vortrags zeigte er noch ein längeres Video über seine aktuelle Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg und dessen Auswirkungen auf Würzburg.

Kulturreferent Muchtar Al Ghusain sprach im Anschluss an den „berührenden, informativen und lehrreichen“ Vortrag von einer „Sternstunde in unserem Ratssaal“. Flade habe gezeigt, dass die Auseinandersetzung mit der Stadt-Geschichte weder Luxus noch überflüssig sei. Zum wiederholten Male machte sich auch der Kulturreferent für ein Stadtmuseum im Zentrum der Stadt stark. Al Ghusain wünscht es sich als Ort, der Geschichte zeigt, wo die Stadtgesellschaft zusammenkommt.