Jeder hat seinen Platz. Jeder weiß, was er tut. Jeder kann sich auf den anderen verlassen. Ein Operationsteam ist eine besondere Gemeinschaft. Wortloses Verstehen, Konzentration, das Funktionieren als Räderwerk, umgeben von Geräten, Apparaten, Technik. Ärzte und Schwestern sind völlig fokussiert. Trotz aller Technik, aller Routine, all der oft schon x-mal gemachten Abläufe geht es nicht nur um Gewebe, Zellen, Tumore. Es geht vor allem um einen Menschen, sein weiteres Leben, seine Zukunft.

„Das darf man nie vergessen“, meint Privatdozent Dr. Johann Romstöck, Chefarzt der Neurochirurgie am Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt. Gerade in seinem Fach. An die 160 Tumore operiert er pro Jahr. Tumore, die entlang des Rückenmarks verlaufen, zum Beispiel. Oder im Gehirn sitzen. Ein solcher Eingriff kann Routine und in gut drei Stunden erledigt sein. Er kann aber auch 16 Stunden dauern. „Neurochirurgie ist ein Fach mit besonderen Anforderungen“, sagt Romstöck. Konzentration ist wichtig, Ausdauer und handwerkliches Geschick sowieso.

Tiefe Ruhe und Souveränität strahlt Romstöck aus. „Das hat manchmal was Meditatives“, sagt er. „Das ist ein Flow, man ist da drin.“ Manchmal ist es aber wie Bombenentschärfen: zum Beispiel wenn ein Aneurysma, eine lebensbedrohliche Ausweitung einer Schlagader, operiert wird. Leopoldina-Mitarbeiter beschreiben Romstöck als die personifizierte Ruhe. Und sie wissen: Sollte er mal aus dieser Ruhe kommen, dann muss etwas Unfassbares passieren.

Heute geht es um einen Routineeingriff. Gehirntumor, eine Metastase. Am Abend vorher ist das Team den Eingriff virtuell durchgegangen. Eine der wichtigsten Entscheidungen ist, laienhaft formuliert, durch welchen Teil des Gehirns der Chirurg geht, um an den Tumor heranzukommen. Dafür ist es wichtig, den Patienten, seine Lebensumstände genau zu kennen. Und Romstöck will, dass die Patienten genau wissen, was Sache ist. Er kann die OP und deren mögliche Folgen so erklären, dass man das versteht als Nicht-Mediziner. Dafür nimmt er sich Zeit. Und wenn jemand vor lauter Aufregung ein paar Fragen vergessen hat, die ihn umtreiben, dann wird eben nochmals geredet.

Die Nachricht, einen Gehirntumor zu haben, ist ein Schock, das ist den Ärzten klar. Romstöck erlebt aber oft auch schiere Panik beim Gedanken, dass jemand den Kopf aufmacht, ins Gehirn schaut. Manche haben Angst, danach ein anderer Mensch zu sein. Manche lehnen eine Operation ab. Andere wollen sie unbedingt. Für ein paar Wochen mehr Leben nur, um noch eine Herzenssache erledigen zu können.

Nicht selten müssen Arzt und Patient eine Entscheidung treffen, die sich auf das weitere Leben auswirkt. Was wieder zur Frage zurückführt, in welche Gehirnregionen der Operateur schneidet. In welchem Bereich ist eine Beeinträchtigung leichter zu verkraften? Ein Lehrer braucht die Sprache mehr als die Motorik. Wer körperlich arbeitet, wird wahrscheinlich leichter mit Sprachproblemen klarkommen.

Beim Patienten, der an diesem Morgen auf dem OP-Tisch liegt, ist der Zugang kein Problem. Sein Tumor liegt aber nahe am Bewegungszentrum. Auf den Bildschirmen im Operationssaal werden Romstöck und Assistentin Dr. Anita Achtschin später genau sehen, wo diese Region verläuft. Dabei unterstützt sie ein hochkomplexes System, das wie ein Navigationsgerät funktioniert. Gleichzeitig werden die Hirnströme gemessen – die Amplitude zeigt den Ärzten genau, in welchem Bereich des Gehirns sie gerade zugange sind.

Die Anästhesisten bereiten den Patienten für die Narkose vor, die Schwestern alles, was an Material, Geräten gebraucht wird. Schwester Susan Kromski kümmert sich um alles Sterile, Schwester Roswitha Göbel ist Springerin, so heißt das im Klinikjargon. Wenn etwas gebraucht wird am Tisch, das noch nicht bereitliegt, reicht sie es in den sterilen Bereich weiter. Alles wird genau dokumentiert. Schwester Roswitha liest das benutzte Material mit einer Art Scanner in den Computer ein. Nach der OP wird alles gezählt. Es soll ja schon mal vorgekommen sein, dass ein Besteck im Bauch des Patienten vergessen wurde.

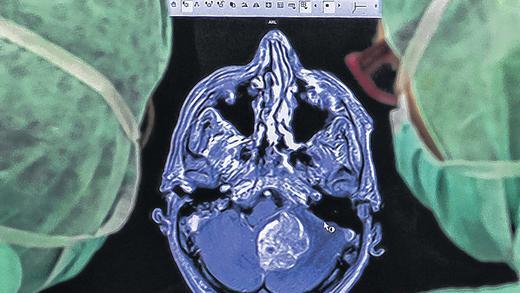

Anita Achtschin schaut sich die CT-Aufnahme des Gehirns noch mal an. Romstöck prüft, dass der Patient auch der richtige ist. Dafür gibt es Checklisten, Ablaufroutinen. „Wie beim Fliegen, wenn der Pilot noch mal um die Maschine geht und an den Flügeln wackelt.“

Mittlerweile ist das Mikroskop, ein gewaltiges Teil, steril eingepackt und über dem OP-Tisch positioniert. Romstöck und Achtschin gehen in einen Nebenraum. Hochkonzentriertes Händewaschen. Dann helfen die Schwestern beim Anziehen von Handschuhen und einem sterilen Kittel. Der Chefsessel, mit Armlehnen, ist jetzt auch steril abgedeckt. Er steht noch an der Wand. Romstöck setzt sich, zieht sich einen kurzen Moment in sich selbst zurück. Er scheint noch mal alles durchzugehen, sich zu fokussieren. Neurochirurgische Operationen können sehr lange dauern, sehr knifflig sein. Nicht nur Konzentration ist gefragt, auch Kondition, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Schwestern. Bei Gehirnoperationen sitzen die Ärzte, die Schwestern stehen die ganze Zeit. „Ganz schön anstrengend“, meint Dr. Achtschin, die wie ihr Chef große Stücke auf die Arbeit der OP-Schwestern hält. Sie selbst bewegt die Füße regelmäßig während der Operation, damit das Ganze nicht so auf die Venen geht.

Romstöck ist bereit, rollt zum Tisch. Es geht los. Es wird dunkel. Die Neonlichter an der Decke gehen aus, eine einzige Lichtquelle beleuchtet die Schädeldecke. Die Kopfhaut wird aufgeschnitten, beiseite geklappt, die Blutgefäße schließt Dr. Acht-schin gleich wieder. Ein Stück Schädeldecke wird abgenommen, das dauert eine Weile. Das Knochenstück wird gekühlt, bis es später wieder eingesetzt wird. Die Hirnhaut ist zu sehen auf den beiden Bildschirmen links und rechts des OP-Tisches, über die die verschiedenen Schritte zu sehen sind. Sie wird durchschnitten, auch das braucht Zeit.

Es ist 9.26 Uhr, die Gehirnoberfläche wird sichtbar. Um 8.18 Uhr wurde der erste Schnitt am Kopf des Patienten gesetzt. Kurze Zeit später sieht auch der Laie, dass da im Gehirn was ist, was dort nicht hingehört. „Das ist das Bewegungszentrum, das der Tumor“, zeigt Romstöck. Eine Gewebeprobe geht an die Pathologie, es ist 9.45 Uhr. Kurze Zeit später ein Anruf: Es ist, wie angenommen, ein Adeno-Karzinom. Vereinfacht gesagt, eine Metastase, kein neuer Krebs. Das hatten die Ärzte erwartet.

Während der ganzen Operation muss das Gehirn feucht gehalten werden, damit es nicht austrocknet. Die Flüssigkeit, die dafür verwendet wird, hat Körpertemperatur, sonst würde es einen Schock geben, erklärt Schwester Roswitha Göbel. Um 10.14 Uhr hält Anita Achtschin ein Instrument mit einem kleinen roten Batzen dran hoch: der Tumor. Er ist raus, alles gut gelaufen. Blutstillung ist jetzt wichtig. Das anfangs entfernte Stück Schädelknochen kommt wieder an Ort und Stelle, wird mit Titanklammern festgemacht, die Hirnhaut wird daran angenäht, die Kopfhaut wieder über den Schädel gezogen. Präzisionsarbeit – und echte Handwerkskunst.

Um 10.24 Uhr geht das Licht wieder an. Um 11.32 Uhr ist alles wieder vernäht. Die Schwestern zählen nach, ob genauso viel Material da ist, wie am Anfang eingesetzt worden ist. Ein Tupfer fehlt, ist aber schnell gefunden: Er ist in einen Abfallbehälter gerutscht. „Meldung an Chef, alles vollzählig“, sagen die Schwestern.

„Der Patient ist gleich wieder ansprechbar“, meint Romstöck. „Alles gut, alles vorbei“, sagt er Minuten später zum Patienten, streichelt seine Hand. Nicht nur ein Zeichen der Menschlichkeit: Er sieht so auch, ob die Motorik stimmt. Der Patient kommt auf die Intensivstation. Schon zwei Tagen später wird er wieder herumlaufen.